「反復記号」「略記号」に関する基礎知識!

こんにちは、OTOxNOMA認定講師の鎧都万雄大です。

今回は、反復記号・略記号について解説していきます。

- 反復記号・略記号とは?

- 反復記号

- 反復記号の併用

- 略記号

曲中の繰り返しや、同じアーティキュレーションが連続する場合に使われます。

意味を知ることで読むときだけではなく、楽譜を作る際に役に立つこともあります。

見やすい譜面を作る上で欠かすことのできない記号なので、ひとつずつ身につけていきましょう!

※こちらの内容は動画でも学習することができます。

「作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない...」そんな方でも、ご自宅や外出先で本格的に学べます。

プロの現場で使われる実践テクニックを動画で学び、曲作りのクオリティが一気にレベルアップ!

7万人が選んだ国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイブで、あなたの作曲・アレンジ力を次のステージへ。今なら月々2,980円(税込3,278円)から!

あなたの作曲・アレンジを次のステージへ!音大・専門学校レベルのセミナーをスマホひとつで受け放題!

楽典:反復記号・略記号

反復記号・略記号とは?

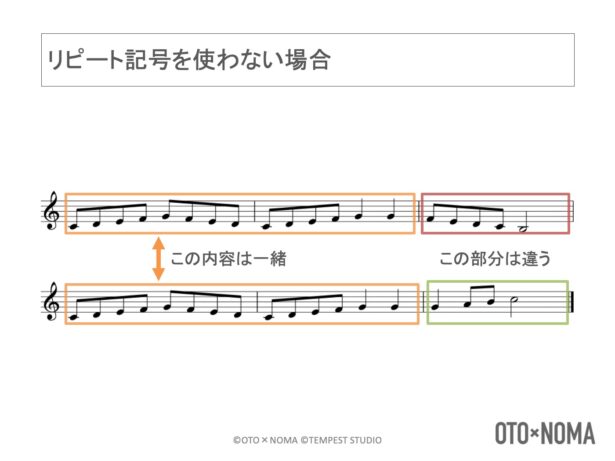

反復記号・略記号とは、楽曲内の繰り返しや、同じ記号の表記を省略して表す言葉や記号のことです。

反復記号・略記号を使わない場合、ページ数が多くなったり、音符の視認性が悪くなったりと、見にくくなってしまう場合があります。

そんな楽譜をコンパクトにまとめ、見やすい譜面にすることができます。

また、余談ですが、楽譜を手書きしていたり、紙が貴重だった時代では、記述する量を減らす意味もありました。

反復記号

反復記号は、小節単位での繰り返しを省略して表す記号です。

- リピート

- 1番かっこ、2番かっこ

- ダ・カーポ

- ダル・セーニョ

- フィーネ

- コーダ(ヴィーデ)

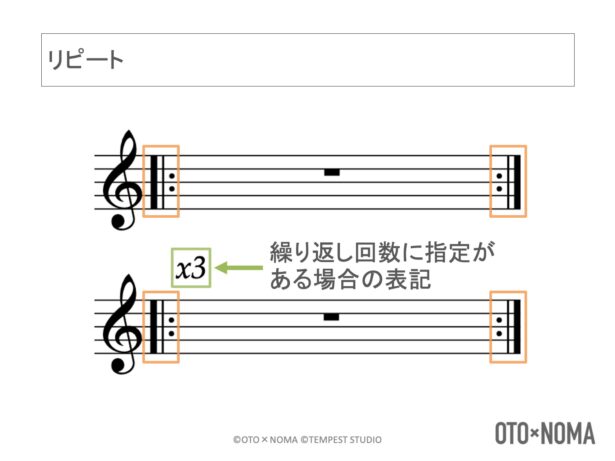

リピート

リピート記号で囲まれた小節を、2回演奏することを指示する記号です。

3回以上繰り返す場合は「x3」や「3 times」など、繰り返す回数が追加されて表記されます。

また、リピート記号によって曲の頭に戻る場合は「![]() 」を省略する場合があります。

」を省略する場合があります。

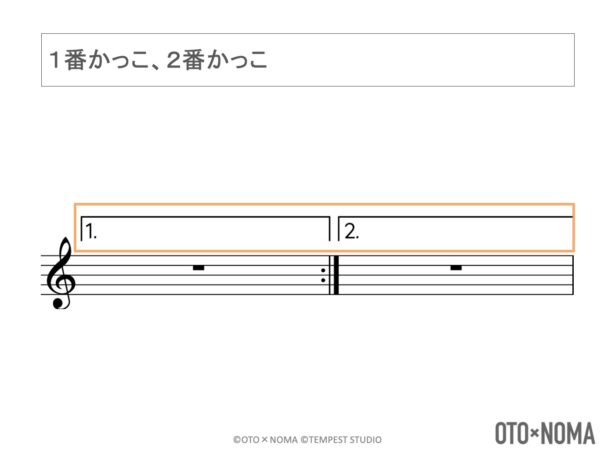

1番かっこ、2番かっこ

リピート記号と併せて使われる記号で、リピートの終わり部分が異なる場合に使われる記号です。

また3番かっこなどの。3以上の数字が使われる場合は、必然的にリピート記号での反復が2回よりも多くなること指します。

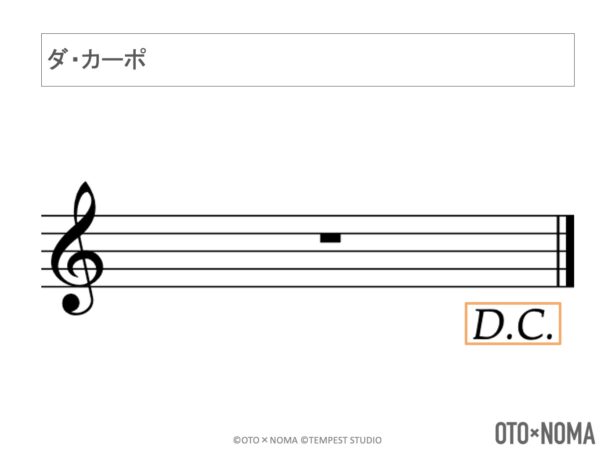

ダ・カーポ

ダ・カーポ記号(D.C.)まで到達したら、最初の小節に戻って演奏することを指示する記号です。

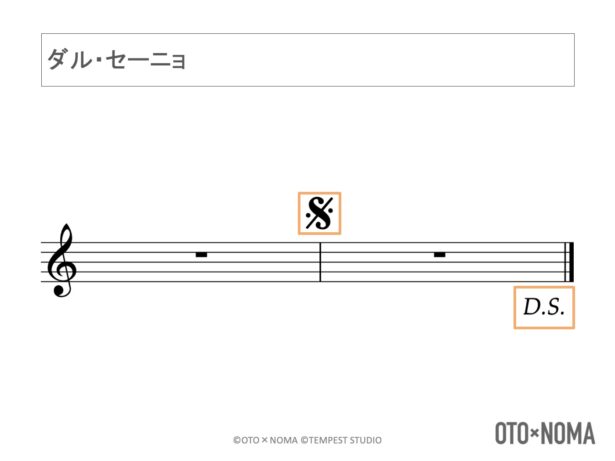

ダル・セーニョ

ダル・セーニョ記号(D.S.)まで到達したら、セーニョ記号「![]() 」に戻って演奏することを指示する記号です。

」に戻って演奏することを指示する記号です。

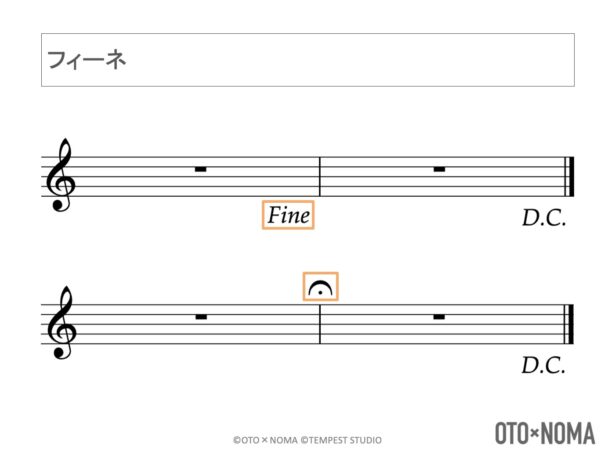

フィーネ

ダ・カーポや、ダル・セーニョで戻った後に、フィーネ記号(Fine)の位置で終止することを指示する記号です。

まれに、小節線の上にフェルマータ記号で表される場合もあります。

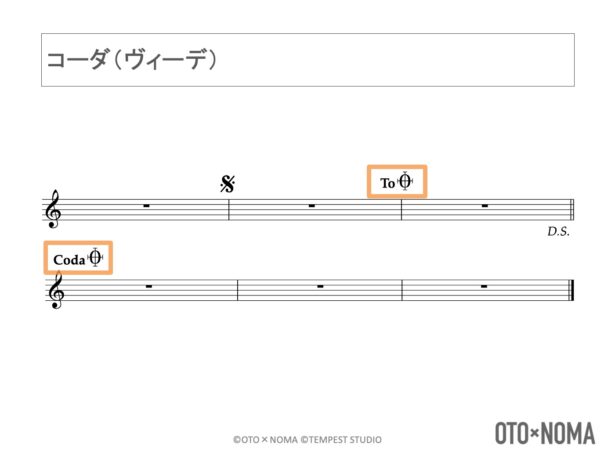

コーダ(ヴィーデ)

ダ・カーポ、ダル・セーニョで戻った後に、コーダ記号から、もう1つのコーダ記号にジャンプし、そこから演奏することを指示する記号です。

譜面の最初に出てくるコーダを「トゥ・コーダ」もう1つのコーダを単に「コーダ」と呼ぶことが多いです。

まれに、コーダ記号だけで記される場合もありますが、現在では「![]() 」「

」「![]() 」と表記されることがほとんどです。

」と表記されることがほとんどです。

【補足】コーダ記号について、正確にはヴィーデ記号と呼びますが、現在はコーダ記号でも通じることが多く一般的です。

いくつかのカンタンな質問に答えるだけで、自分の作曲力や今の課題がわかる!

現在のレベルや目標に合わせたロードマップもついてくるから、あなたにぴったりの学習プランが見つかります。さらに公式LINEでは、OTOxNOMAをもっと便利に使いこなすための情報も盛りだくさん。登録はもちろん無料。ぜひこの機会にご登録ください!

【あなたの"作曲力"を無料診断】作曲レベルを最短で上げるロードマッププレゼント!

反復記号の併用

それぞれの反復記号の効果については、それほど難しくありません。

ですが、実際の曲では複数の反復記号を併せて使うことも珍しくなく、慣れないうちは迷ってしまうこともあります。

そのため、ここでは3つの譜例を示して、それがどのように小節をたどるのかご紹介します。

ぜひ、ご自身の認識に誤りがないか確認してみましょう!

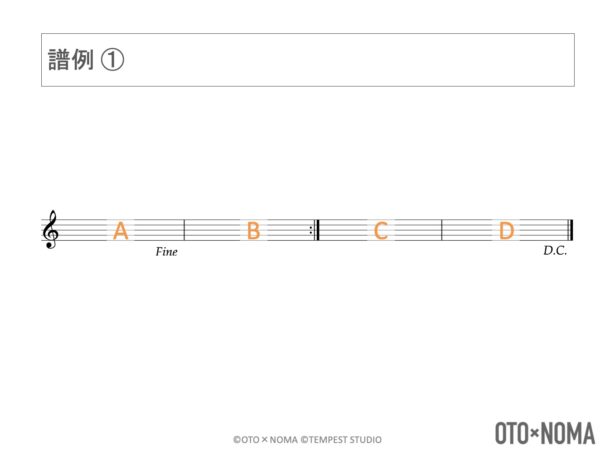

譜例 ①

この場合、以下の流れになります。

A > B > A > B > C > D > A

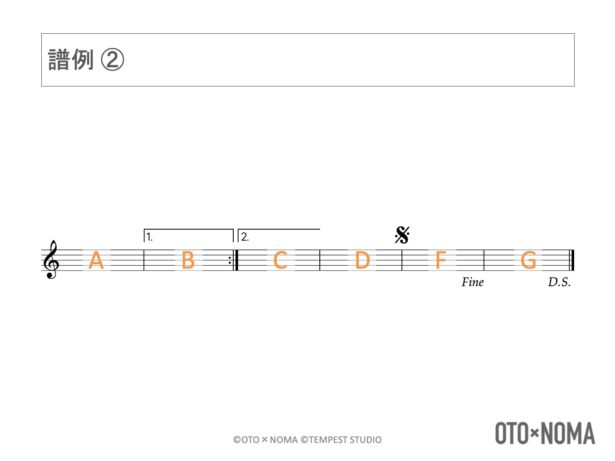

譜例 ②

この場合、以下の流れになります。

A > B > A > C > D > F > G > F

譜例 ③

この場合、以下の流れになります。

A > B > C > A > D > F > G

略記号

略記号は、音符や拍単位での繰り返しや、五線をはみ出るような音高や繰り返す音列、奏法を省略して表すための記号です。

細かい音符が繰り返されて小節内が読みにくくなる。そんな時に用いられます。

- オッターヴァ・アルタ&クインディチェジマ・アルタ

- オッターヴァ・バッサ&クインディチェジマ・バッサ

- シミレ

- 小節のシミレ

- 拍のシミレ

オッターヴァ・アルタ&クインディチェジマ・アルタ

指定された範囲を、記載された音高よりも上のオクターブで演奏することを指示する記号です。

「8va」と表記されるものをオッターヴァ・アルタと呼び、1オクターブ上で演奏します。

「15ma」と表記されるものをクインディチェジマ・アルタと呼び、こちらは2オクターブ上で演奏します。

オッターヴァ・バッサ&クインディチェジマ・バッサ

指定された範囲を、記載された音高よりも下のオクターブで演奏することを指示する記号です。

「8vb」と表記されるものをオッターヴァ・バッサと呼び、1オクターブ下で演奏します。

「15mb」と表記されるものをクインディチェジマ・バッサと呼び、こちらは2オクターブ下で演奏します。

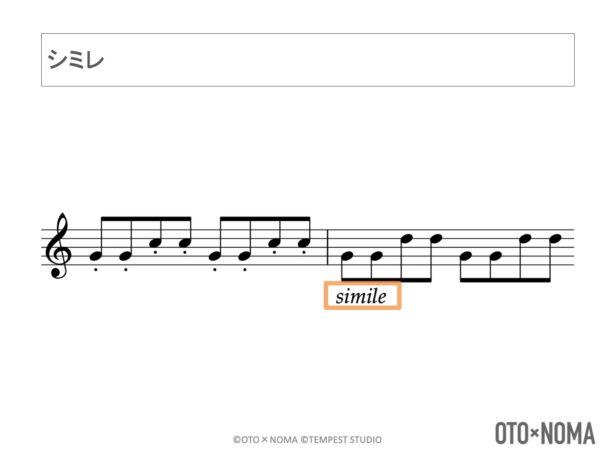

シミレ

直前の小節と、同じアーティキュレーションや音列を以降の小節にも適応して演奏することを指示する記号です。

音列のうち、1音だけが変化するけど、音価やアーティキュレーションが変化しない場合などに用いられます。

シミレは「同様に」という意味があり「Sim.」とさらに省略されて表記されることもあります。

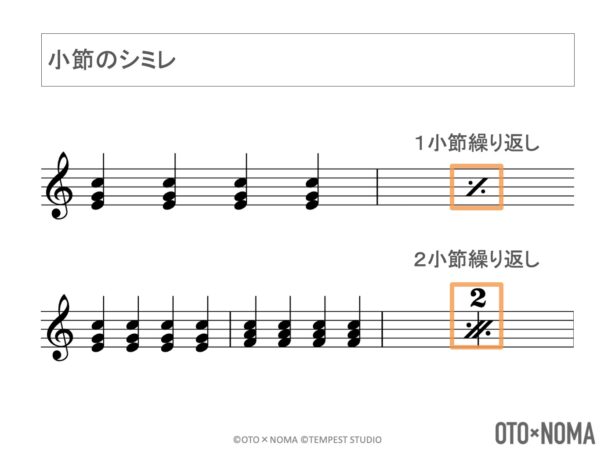

小節のシミレ

「![]() 」が表記される直前の小節と、全く同じ音列を繰り返して演奏することを指示する記号です。

」が表記される直前の小節と、全く同じ音列を繰り返して演奏することを指示する記号です。

文字の表記と違い、音列やアーティキュレーションに変化が無い場合にこのような表記になります。

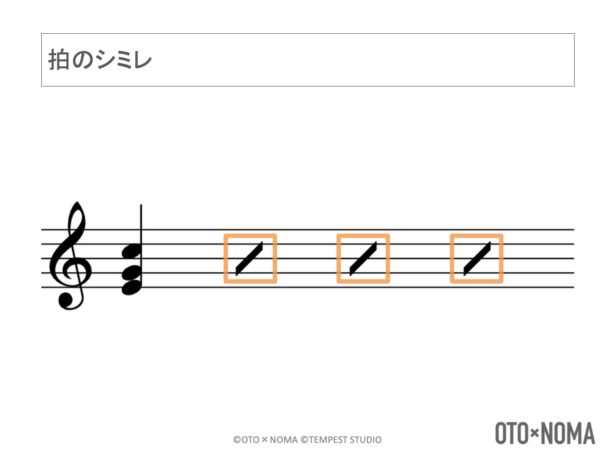

拍のシミレ

「![]() 」が表記される直前の拍と、全く同じ音列を繰り返しして演奏することを指示する記号です。

」が表記される直前の拍と、全く同じ音列を繰り返しして演奏することを指示する記号です。

小節のシミレと意味はほとんど変わらず、範囲が小節単位か、拍単位かの違いになります。

あなたの作曲・アレンジを次のステージへ!音大・専門学校レベルのセミナーをスマホひとつで受け放題!

「作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない...」そんな方でも、ご自宅や外出先で本格的に学べます。 プロの現場で使われる実践テクニックを動画で学び、曲作りのクオリティが一気にレベルアップ! 7万人が選んだ国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイブで、あなたの作曲・アレンジ力を次のステージへ。今なら月々2,980円(税込3,278円)から!

まとめ

ということで、反復記号・略記号について解説しました。

反復記号や略記号を理解することで、楽譜制作の時間を短縮することもできます。

楽譜を見る場所があちこちに飛ぶので一見ややこしいですが、わかってしまえば強い味方の記号です!

いくつかのカンタンな質問に答えるだけで、自分の作曲力や今の課題がわかる!

現在のレベルや目標に合わせたロードマップもついてくるから、あなたにぴったりの学習プランが見つかります。さらに公式LINEでは、OTOxNOMAをもっと便利に使いこなすための情報も盛りだくさん。登録はもちろん無料。ぜひこの機会にご登録ください!

【あなたの"作曲力"を無料診断】作曲レベルを最短で上げるロードマッププレゼント!