作曲力がバクレツに上がる!効果的な耳コピ5つの手順をご紹介!!

こんにちは、作曲家・稲毛謙介(@Ken_Inage)です。

作曲初心者のみなさまが陥りがちな問題として、メロディやコードが不自然になってしまうという傾向があります。

これは単純に、メロディやコードの”お作法”が身についていないことが一番の原因ですが、この問題を解消するのにもっとも有効なのが耳コピ!

プロになっても未だ耳コピで腕を鍛えることがあるほど、とっても重要なんですね。

そこで今日は、作曲力をバクレツに上げるためにもっとも効果的な「100曲耳コピ」の手順・取り組み方をお話ししていこうと思います。

ぜひ参考にしてみてください!

作曲力向上に効果的な100曲耳コピ5つの手順

100曲耳コピによる学習効果を最大限高めるための、おすすめの手順は以下の5つです。

- 耳コピの材料を100曲分集める

- 曲が集まったら、ひたすら耳コピスタート

- 耳コピが終わったら今度はひたすら歌う!

- 分析してみる

- 耳コピの成果をいかして曲を書いてみる

それぞれ詳しくみていきましょう!

1. 耳コピの材料を100曲分集める

100曲耳コピをはじめるには、まずは100曲分の楽曲を集めてこなきゃいけませんね!

ぼくがオススメしている方法は、70年代~2010年代までの50年分のヒット曲を、各年代20曲ずつ集めてくることです。

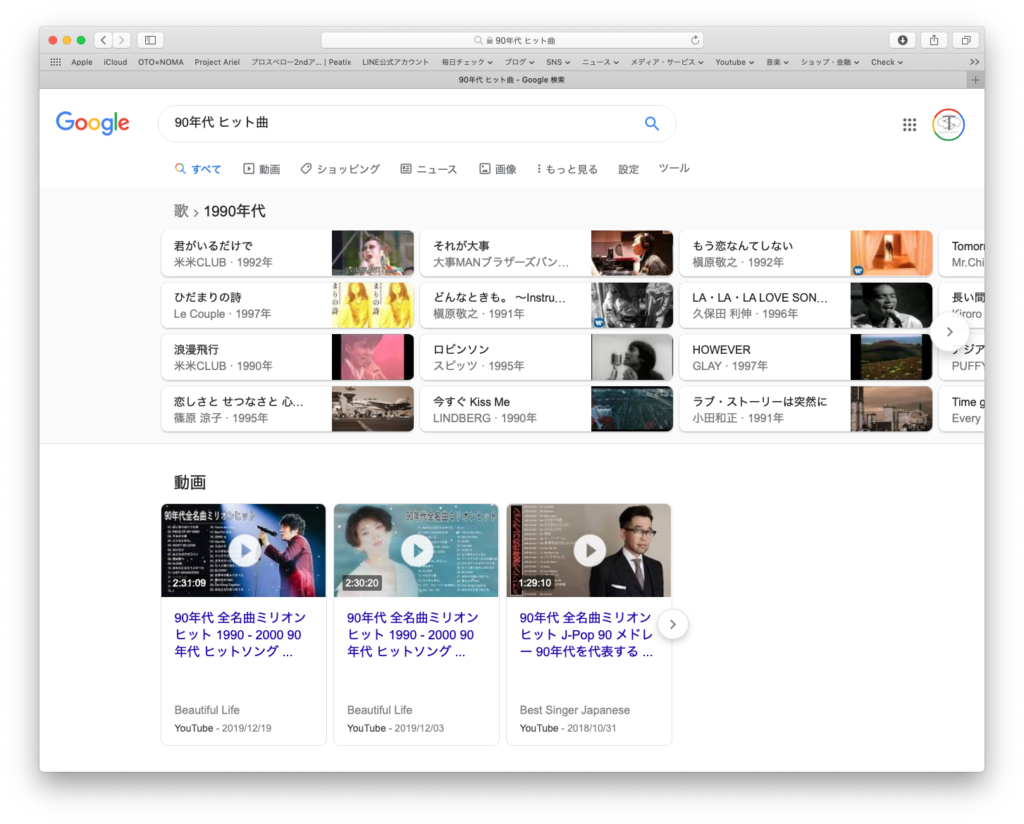

グーグルで「〇〇年代 ヒット曲」と検索すると、その年代にヒットした楽曲がドバッと出てきます!

この中から、各年代20曲ずつ集めていけば簡単に100曲あつまります。

選曲のコツは、アーティストや作曲者がなるべくかぶらないよう選ぶこと!

様々なアーティストや作曲者の楽曲をまんべんなく集めることで、幅広いジャンル・曲調の楽曲を集めることができます!

2)曲が集まったら、ひたすら耳コピスタート

楽曲が集まったら、早速耳コピをスタートさせましょう!

このときコピーするのはメロとコードだけでオッケー!

コピーしたメロ&コードをDAWに打込むなり楽譜に書きこむなりして記録していきましょう。

DAWをお持ちの方はあらかじめ原曲を読み込んでおけば耳コピもスムーズにすすむかと思います。

ちなみに、どの曲から着手するかは原則自由ですが、耳コピに自信がないひとは年代の古いものから着手することをオススメします!

昔の楽曲の方がコードも符割りもシンプルで、比較的耳コピしやすいからです。

逆に2010年代とか結構トリッキーな曲も多いので大変かと思います。

3)耳コピが終わったら今度はひたすら歌う!

耳コピが完了したら、とにかく歌いましょう!!(ここめっちゃ大事です。)

気晴らしにカラオケに行ってもよいと思います。

なぜ歌う必要があるのか??

それは、ヒット曲のエッセンスを体に染み込ませるためです。

耳コピそのものはただのインプット作業。

これらを血肉にしていくためには、体をつかってしっかりアウトプットするのが効果的です!

なんどもなんども歌っているうちに、美しいメロディラインが自然と体に染み込んでいくのが実感できると思います。

4)分析してみる

ある程度歌えるようになったら、今度は楽曲を分析してみましょう!

■ まずはコードの分析から

まずはコード進行を分析していきます。

コードネームを書き込みながら、コードがどのような構造になっているのかを分析してみましょう。

【コード分析のチェックポイント】

- どのようなコード進行になっているか?

- そのコードはどのような機能を持っているか?

- ダイアトニックコード以外のコードは使われているか?

- 使われているとしたらどんなコードが使われているか?

OTOxNOMAでは、あらゆるコードを使いこなすために必要なコード理論の知識が全て学べます。

ぜひそちらも合わせてご活用くださいね!

■ つぎにメロディの分析を

コードの分析が終わったら、次にメロディの分析です。

【メロディ分析のチェックポイント】

- コードに対して何度の音が使われているのか?

- 非和声音の使い方どうなっているか?

- 順次進行と跳躍のバランス、使いどころは?

- メロに対する歌詞の譜割りはどうなっているか?

これらを細かくみていくことで、往年の名曲のメロディがどのように作られているかの理解が深まってくると思います!

5)耳コピの成果をいかして曲を書いてみる

分析で完了したら、いよいよ耳コピの成果をいかして楽曲を書いてみましょう!

1)~4)までの手順をすべてやり終えたあなたなら、以前とは比べものにならないほどメロ&コードの引き出しが広がっているはず。

自然なメロやコードが体の内側から湧きあがってくるような、不思議な感覚に目覚めると思います。

そうなればこっちのもの!

過去50年分の名曲のエッセンスが、あなたの体にバッチリ染み込んでいる証拠です。

以前にくらべて、格段に自然で美しい楽曲がかけるようになっていること間違いなし!

まとめ

「学ぶ」の語源は「まねぶ(=マネること)」だといいます。

昔から、なにかを学ぶための一番の方法は、先人の知恵を徹底的にマネることなんですね!

今日ご紹介した100曲耳コピトレーニングは、「まねぶ」を徹底的に実践するためのとっても効果的な方法。

ぜひあなたもトライして、無敵の作曲力をみにつけてみてはいかがでしょうか?

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【登録無料】公式LINEに登録してOTOxNOMAをもっと便利に活用しよう!

公式LINEアカウントには、OTOxNOMAを便利に活用するための機能が満載!あなたにぴったりのカリキュラムを見つけたり、効果的な学習方法を学んだり、最新情報を受け取ったりと、OTOxNOMAを最大限活用するためのヒントが目白押しです。登録は無料!ぜひこの機会にご登録ください!