オーケストレーションの習得ステップを理解しよう!

こんにちは、OTOxNOMA認定講師・作曲家の吉岡竜汰です。

今日は、オーケストレーション習得の流れについて詳しく解説していきます。

- オーケストレーションの習得ステップ

- 各ステップの概要

オーケストラでは実に多様な楽器を取り扱います。

その分、求められる知識&技術も膨大になりがち。

だからこそ、しっかりと習得の流れを理解した上で学習することが大事なんですね。

というわけで今回は、オーケストレーションカリキュラムがどのような流れで進んでいくのかについてまとめました。

ぜひ学習の手引きにしていただければ幸いです!

オーケストレーションの習得ステップを理解しよう!

オーケストレーションを身につける上でどのようなステップを踏んでいくと良いのか?

オススメのルートをまとめました。

カリキュラムページにも掲載しているとおり、大きく3つのステップに分かれます。

- オーケストレーションの基礎知識(楽器法)

- オーケストレーションの実践テクニック

- オーケストラのモックアップ&スコアの書き方

1つずつ詳しくみていきましょう。

1. オーケストレーションの基礎知識(楽器法)

まずはオーケストラに使われる楽器の特徴をつかんでいきましょう。

いわゆる「楽器法」と呼ばれる分野ですね。

ストリングスやホーンセクションのカリキュラムでもお伝えしていますが、

- 各楽器の音色

- 音域

- 得手不得手

などを正しく理解することで、説得力のあるオーケストレーションをすることができます。

全てを丸暗記する必要はありませんが、ある程度頭に入れておいた方がスムーズにアレンジを進めることができるでしょう。

まずは基礎的な知識をインプット。

その後は、実際にその楽器を扱う際に都度チェックしながら進めることで知識の定着率が上がります。

2. オーケストレーションの実践テクニック

各楽器の取り扱いが理解できたら、いよいよ実際のオーケストレーションに入っていきます。

ここでは以下のステップで学習を進めていきます。

- 各楽器の重ね方・組み合わせ方

- 楽曲の構成を意識したオーケストレーション

それぞれ詳しく見ていきましょう。

各楽器の重ね方・組み合わせ方

まずは、各楽器の重ね方・組み合わせ方について学んでいきます。

それぞれの楽器を組み合わせるとどんなサウンドになるのか?

どう組み合わせれば美しい響きにできるのか?

短いフレーズにオーケストレーションを施す形で実践していきます。

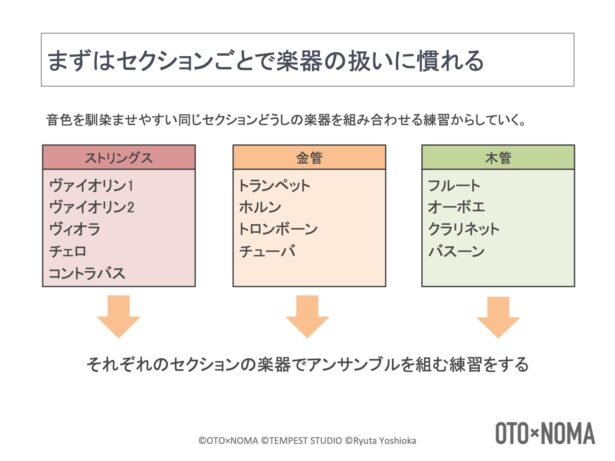

最初は、ストリングス、金管、木管それぞれのセクション内での音の重ね方を学ぶところからスタートしていきます。

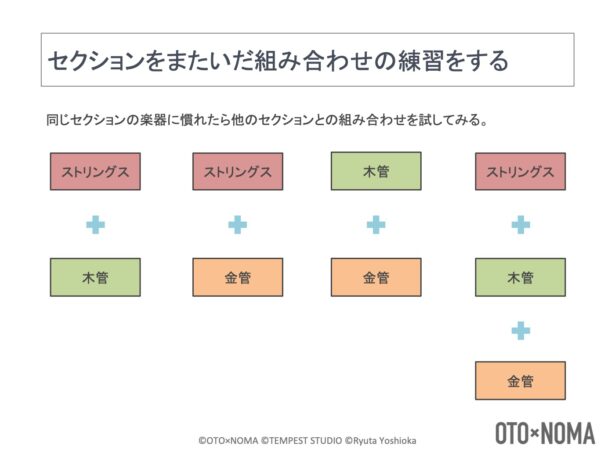

同じセクション内でのアレンジが上手になったら、次に異なるセクション同士の組み合わせを学びましょう。

これらの知識や技術を習得することで、様々なサウンドを作り出すことができます。

楽曲の構成を意識したオーケストレーション

各楽器の効果的な組み合わせ方が理解できたら、次に楽曲全体のオーケストレーションについて学びましょう。

いくら正しい組み合わせで鳴らすことができても、それを無秩序に並べただけでは良い作品にはなりません。

楽曲の構成や展開を踏まえて、場面にマッチしたオーケストレーションをしていく必要があるわけですね。

ここでは、以下の手順でオーケストレーションを実践していきます。

- スケッチ

- リファレンス選定

- クライマックスのアレンジ

- 全体のアレンジ

フューチャーベースやジャズワルツカリキュラムでもお伝えしている通り、やはりまずはスケッチから始めるのが重要ですね。

楽曲の全体像を固める(=設計図をひく)ことで、全体を俯瞰してアレンジを進められるようになります。

スケッチができたら、リファレンス選定、クライマックスのアレンジ、全体のアレンジという流れでオーケストレーションを進めていきます。

詳しくは本編で解説していきますので楽しみにお待ちください!

3. オーケストラのモックアップ&スコアの書き方

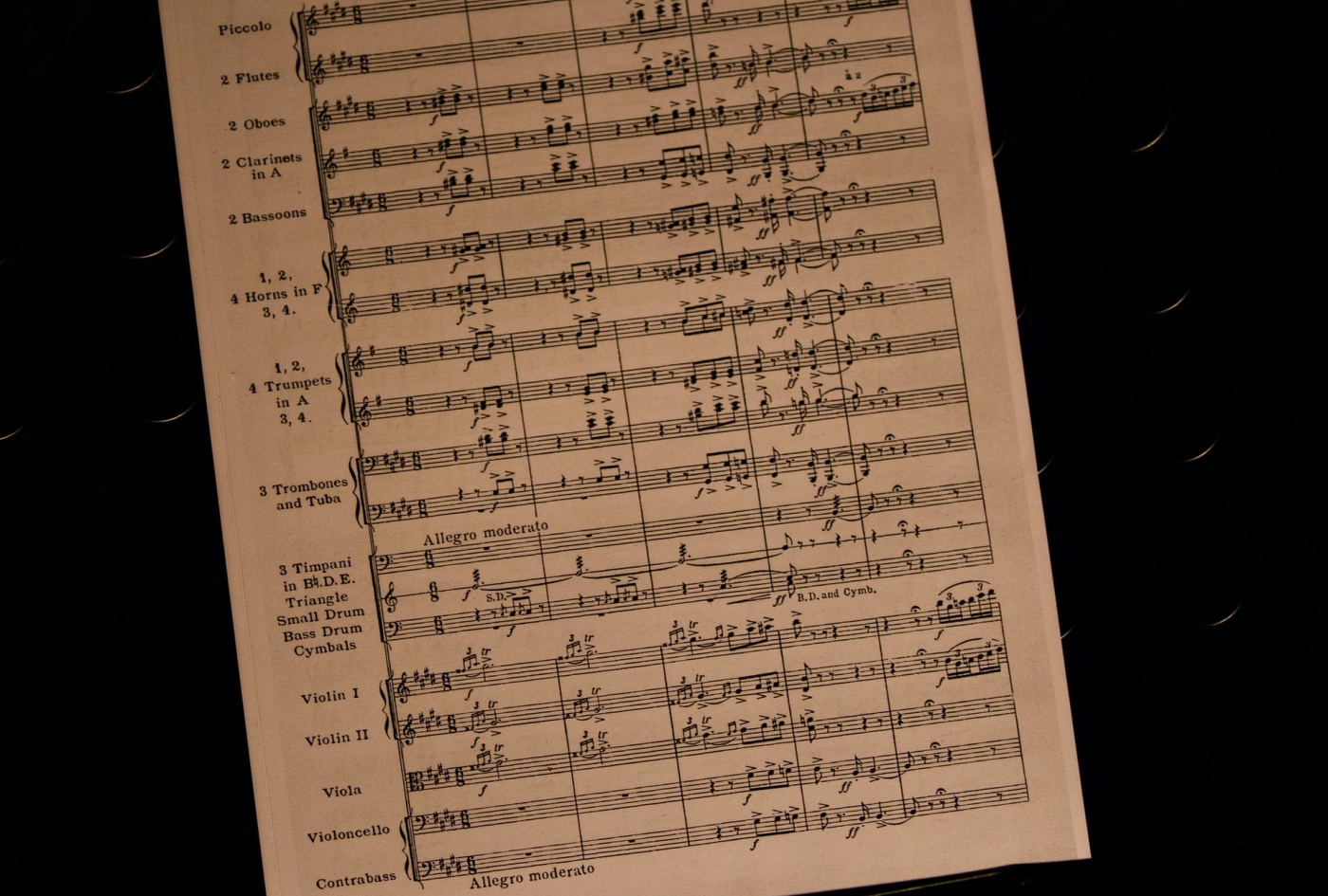

最後に、オーケストラのモックアップ技術とスコアの書き方について学んでいきます。

どうせオーケストラ作品を作るなら、できる限りリアルなサウンドを実現したいもの。

まるで生演奏のようなリアルなサウンドがあなたのDAWから聞こえてきたら、それだけオーケストラ制作のモチベーションもアップしますよね!

そのために必要なモックアップテクニックについて詳しく解説していきます。

また、アレンジ・レコーディング・分析に役立つスコアの書き方についてもレクチャー。

オーケストラにおける記譜のルールや、読みやすい譜面作りのコツなどについても解説していきます。

モックアップとスコア作成の双方を身に着けることで、あなたがが思い描いたオーケストラを高いクオリティで具現化することができます!

しっかり習得していきましょう!

まとめ

というわけで、オーケストレーション習得の流れについて詳しく解説しました。

ご覧の通り、オーケストレーション習得にはたくさんのステップを踏む必要があります。

膨大な楽器を取り扱うオーケストラですから、その分求められる知識・技術も多岐にわたります。

まずは、次回の記事から解説する楽器法について積み上げていきましょう!

ここだけでもきちんと学んでいるか否かで、オーケストレーションの質も全く変わってきます。

ぜひ楽しみながら学んでくださいね!

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【登録無料】公式LINEに登録してOTOxNOMAをもっと便利に活用しよう!

公式LINEアカウントには、OTOxNOMAを便利に活用するための機能が満載!あなたにぴったりのカリキュラムを見つけたり、効果的な学習方法を学んだり、最新情報を受け取ったりと、OTOxNOMAを最大限活用するためのヒントが目白押しです。登録は無料!ぜひこの機会にご登録ください!