オーディオの基礎知識②:オーディオデータの録音(レコーディング)方法を理解しよう!

こんにちは、作曲家・稲毛謙介です。

今日は、DAWを使ってオーディオデータを録音(=レコーディング)する方法について解説していきます。

- セッティング前のチェックポイント

- オーディオ録音の手順

- プレイリストを活用しよう

歌や楽器をレコーディングしたい!

マイクや楽器などの接続方法がしりたい!

そんな方のために、DAWを使ったレコーディング方法をわかりやすく解説していきます。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

※こちらの内容は動画でも学習することができます。

オーディオの基礎知識②:オーディオデータの録音(レコーディング)方法を理解しよう!

セッティング前のチェックポイント

オーディオデータを録音するためには、マイクや楽器などの各種機器をオーディオインターフェイスに接続する必要があります。

その際、以下の4点を必ずチェックしておきましょう。

- 接続する機器のボリュームはゼロになっているか?

- オーディオインターフェイスの入力ゲインはゼロになっているか?

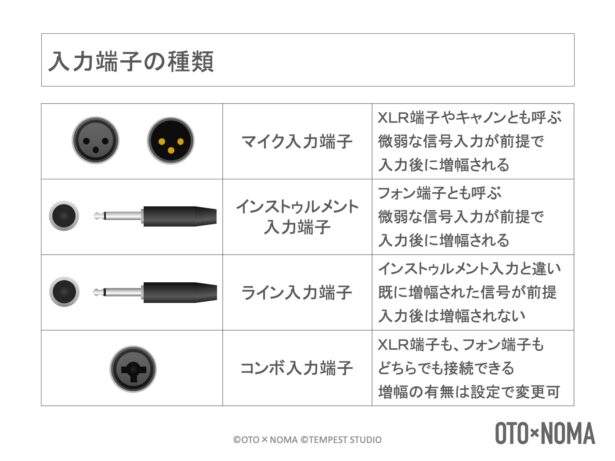

- オーディオインターフェイスのファンタム電源※はオフになっているか?

- 録音したいトラックのRec待機状態もオフになっているか?

※【ファンタム電源】コンデンサーマイクやアクティブタイプのダイレクトボックスなどを動作させるための微弱な電源。一般的に「48V」と記載されたボタンを操作することでオンオフできる。まれに「9V」「24V」といったものも。

なお、録音機器のセッティングは非常にデリケートなものです。

誤った使い方をすると機器を故障させる恐れもありますので、十分注意して行いましょう。

機器の故障について筆者およびOTOxNOMAを運営する株式会社テンペストスタジオは一切責任をとることができません。

お手持ちの機器の取扱説明書をよくお読みになった上で、自己責任で行ってくださいね!

とはいえ、大事なポイントを順序よく辿っていけばそこまで難しいものではありません。

臆せずチャレンジしていきましょう!

オーディオ録音の手順

DAWにオーディオデータを録音するための手順は以下の通りです。

- 録音したい機器をオーディオインターフェイスにつなぐ

- ミキサーでインプットを設定する

- 必要に応じてファンタム電源をオンにする

- 録音待機ボタンをオンにする

- 録音レベルを調節する

- 録音する

順に解説していきます。

1. 録音したい機器をオーディオインターフェイスにつなぐ

まずは、マイクや楽器など音を録音したい機器をオーディオインターフェイスのインプットに接続します。

ヴォーカルやアコースティックギターなど、電気的な出力端子を持たない音源を録音したい場合はマイクを。

エレキギターやベース、シンセサイザーなど、電気的な出力端子を持つ機器はシールドを直接オーディオインターフェイスに接続すればOKです。

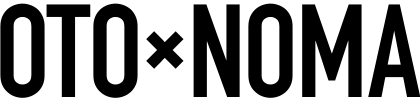

機器ごとに接続する場所が異なる場合があるので、以下の要領で判断しましょう。

- マイク:マイク入力端子

- エレキギター&エレキベース:インストゥルメント入力端子

- シンセサイザーなどの電子楽器:ライン入力端子

ちなみに、上記全てが1つの端子に集約されている場合もあります。

詳細は、お手持ちのオーディオインターフェイスの取扱説明書をご覧ください。

2. ミキサーでインプットを設定する

次に、録音したいトラックのインプットを、先ほど機器を接続したオーディオインターフェイスの入力端子に設定しましょう。

(ミキサーの解説記事で解説したものと同一の作業です。)

例えば、マイクをオーディオインターフェイスの「In1」に繋いでいるならば、トラックのインプットも同様に「In1」に設定すればOK。

シンセサイザーなどのステレオ機器をオーディオインターフェイスの「In1-2」に繋いでいるならば、トラックのインプットも同様に「In1-2」に設定すればOKということになります。

なお、モノラルとステレオの正しい違いについては以下の記事で詳しく解説しておりますのでそちらも合わせてご活用ください。

3. 必要に応じてファンタム電源をオンにする

※この作業は特定の機器を接続した場合にのみ必要な作業となります。

先ほども軽くご説明しましたが、ファンタム電源とはコンデンサーマイクやアクティブタイプのダイレクトボックス(DI)などを動作させる場合に必要な微弱な電源のことです。

よって、これらの機器を使用しない場合はこの作業はスルーしてOKです。

オーディオインターフェイスやマイクプリアンプに搭載されている「48V」と書かれたボタンを押すことでファンタム電源が供給されます。

お手持ちのマイクがコンデンサーマイクの場合は、このタイミングでファンタム電源をオンにしておきましょう。

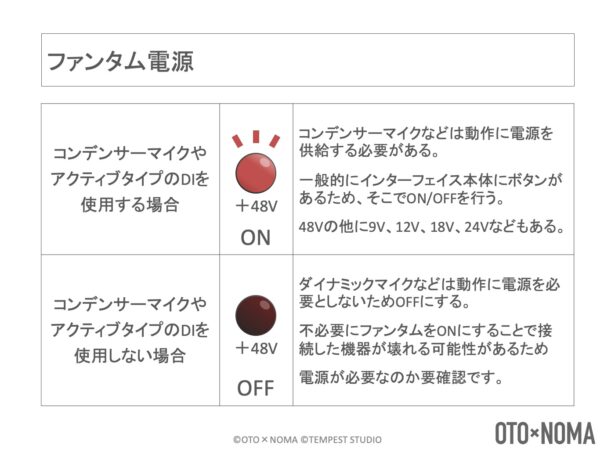

4. 録音待機ボタンをオンにする

ここまでの準備が整ったら、録音したいトラックの録音待機ボタンをオンにしましょう。

これで、接続した機器の音がトラックに入力される状態となります。

5. 録音レベルを調節する

次に、録音レベルを調整していきましょう。

オーディオインターフェイスのインプットゲインを徐々に上げながら適切なレベルまで音量をアップさせます。

適正な録音レベルには諸説ありますが、少なくとも大きく声を張り上げた場合や楽器を目一杯強く弾いた時に音が割れないこと(0dBを超えないこと)が前提です。

ミキサーのメーターを見ながら、最も小さい部分が「-18dB」程度、最も大きい部分が「-6dB」を軽く超える程度に抑えておくと無難でしょう。

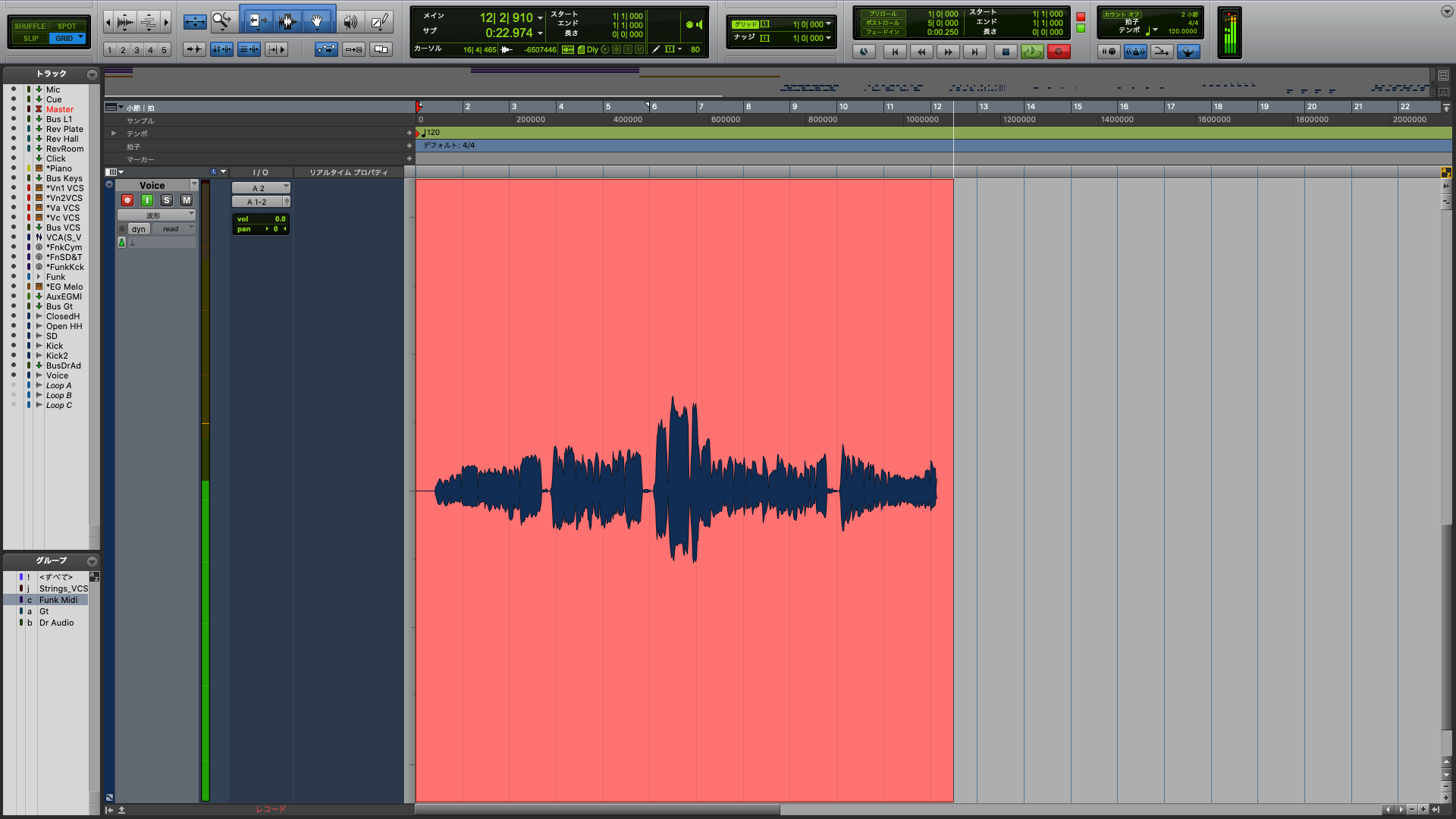

6. 録音する

準備が整ったら、トランスポートの録音ボタンを押して音を録音していきましょう。

これで無事オーディオデータが録音できたはずです。

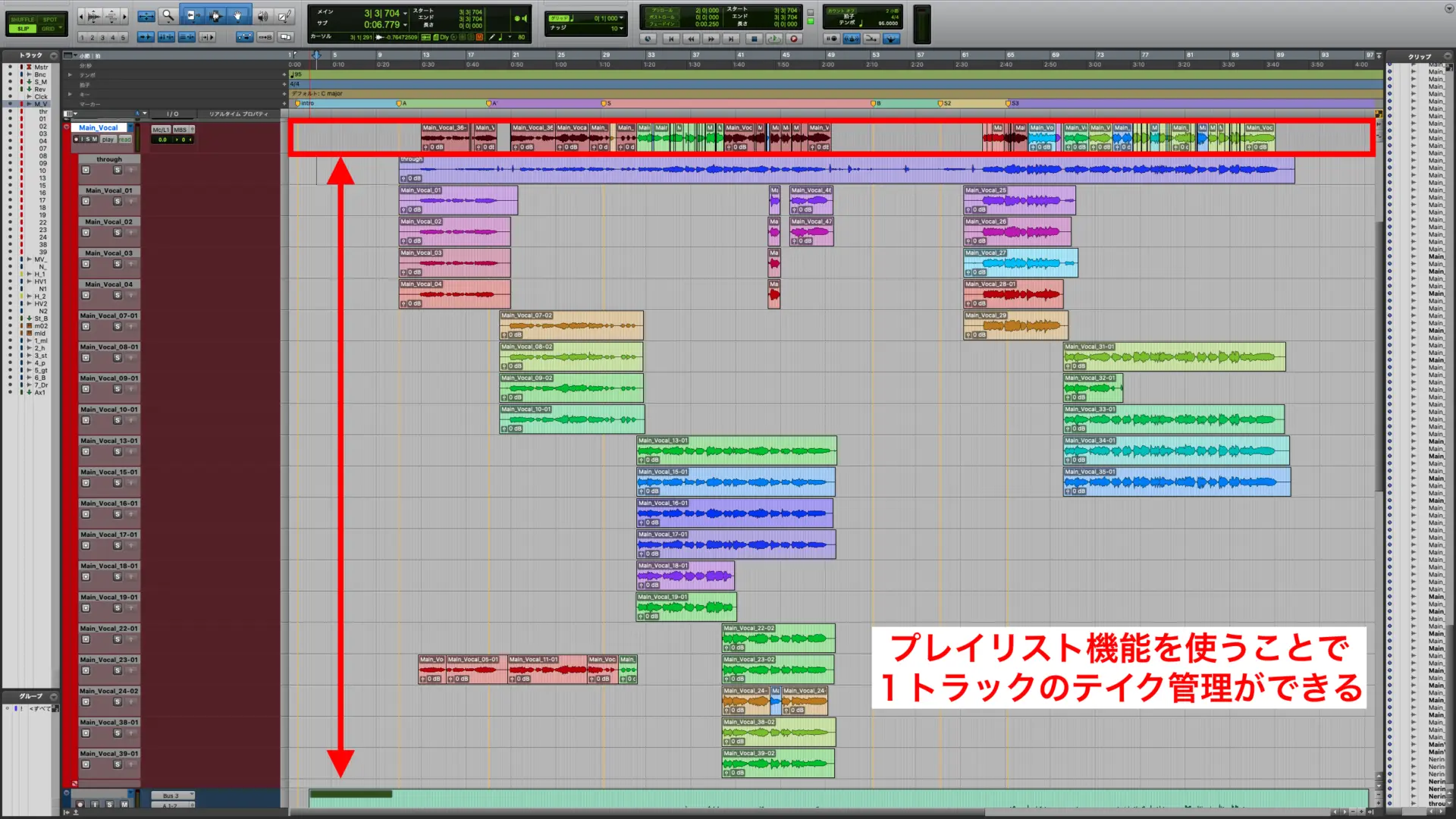

プレイリストを活用しよう

歌や楽器を録音する際、1回のテイクで完璧に演奏しきることは難しいものです。

プロの現場でも複数テイク収録することは珍しくありませんからね。

したがって、良いテイクが収録できるまで何回も録音することになるでしょう。

その際、テイクを重ねるたびに新しいトラックを立ち上げていては、DAWの操作もテイク管理も煩雑になってしまいます。

そんな時に便利なのが「プレイリスト」です。

プレイリストを使うことで、1つのトラックの中で複数のテイクを管理することができます。

全てのテイクを同じトラックに溜め込んでいくことができるので、オペレーションも管理も格段に楽になります。

溜め込んだテイクを切り替えながらプレイバックしたり、後からテイクをつなぎ合わせる際にも便利ですので、ぜひ活用してみてください!

録音終了後のお片づけ手順

録音が終わったら機器をお片づけしなければなりませんね!

当然その際にも手順を間違えると機器にダメージを与える可能性がありますので、以下の流れで行いましょう。

- 録音レベルをゼロにする(オーディオIFのインプットゲイン&楽器のボリューム)

- 録音待機ボタンをオフにする

- 必要に応じてファンタム電源をオフにする

- 機器をオーディオインターフェイスから外す

カンの良い方ならばお気付きかと思いますが、録音時のセッティングと真逆の順番で行えばOKです!

まとめ

というわけで、オーディオ録音を行う際の注意点や手順について詳しく解説しました。

ヴォーカルや楽器をレコーディングするのは本当に楽しいもの!

ぜひ積極的にチャレンジして、プロさながらのレコーディング体験を楽しんでくださいね!

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【登録無料】公式LINEに登録してOTOxNOMAをもっと便利に活用しよう!

公式LINEアカウントには、OTOxNOMAを便利に活用するための機能が満載!あなたにぴったりのカリキュラムを見つけたり、効果的な学習方法を学んだり、最新情報を受け取ったりと、OTOxNOMAを最大限活用するためのヒントが目白押しです。登録は無料!ぜひこの機会にご登録ください!