ベースのサウンドメイク基礎知識①:ベースアンプの役割と構造、操作方法を理解しよう!

こんにちは、作曲家・稲毛謙介です。

今日は、ベースアンプの役割と構造、操作方法について解説していきます。

- ベースアンプの役割

- ベースアンプの構造

- ベースアンプの操作

今回は、DAWでベーストラックを作る際に押さえておくべきベースアンプの知識を中心にまとめました。

一見するとギターアンプと似ていますが、その役割や用法は大きく異なります。

その特徴をしっかり理解して制作に役立てていただければ幸いです。

※こちらの内容は動画でも学習することができます。

ベースのサウンドメイク基礎知識①:ベースアンプの役割と構造、操作方法を理解しよう!

ベースアンプの役割

エレクトリックギターの場合、ギター本体とアンプを合わせて1つの楽器といっても過言ではないほど、そのサウンドにおけるアンプの役割は重要なものでした。

実際、ギターではアンプによる積極的な音作りが頻繁に行われますよね。

一方で、エレクトリックベースにおけるアンプの役割は比較的シンプルなものになります。

ベースアンプの主な役割は以下の2つです。

- 音を増幅させる(=音量を上げる)

- アンプを通したサウンドを得る

それぞれ詳しく解説していきます。

■ 音を増幅させる(=音量を上げる)

アンプ本来の役割である「音を増幅させる」という役割に終始した使い方ですね。

エレクトリックベースはそれ単体で大きな音を出すことができませんので、ライブ演奏などの際に音量を補うためにアンプを使用します。

あくまで音量アップが目的ですので、ギターのように積極的に歪ませたりすることはそこまで多くはありません。

常に余裕のあるボリュームに設定し、クリーンなサウンドを目指すのが正攻法です。

■ アンプを通した音を得る

アンプによる積極的な音作りはしないものの、そもそもアンプを通すだけで音色はガラッと変わります。

そのような「アンプを通した音」を得るためにベースアンプを使用することもあります。

イコライザーで微細な音色調整もできますので、好みのサウンドに近づけていくことも可能です。

逆にいうと、アンプを通したサウンドではなくベース本来のサウンドが欲しければ、アンプを通さないという選択肢もあります。

実際、レコーディングの現場においても必ずしもアンプを使用するわけではなく、ダイレクトボックス(DI)を使ってベースを直接ミキサーやオーディオインターフェイスに接続、そのまま録音するライン録り(ライン録音)を行うことも少なくありません。

ライン録りのサウンド

ベースアンプを通したサウンド

なお、ダイレクトボックスについては以下の記事で解説しておりますので合わせてご活用ください。

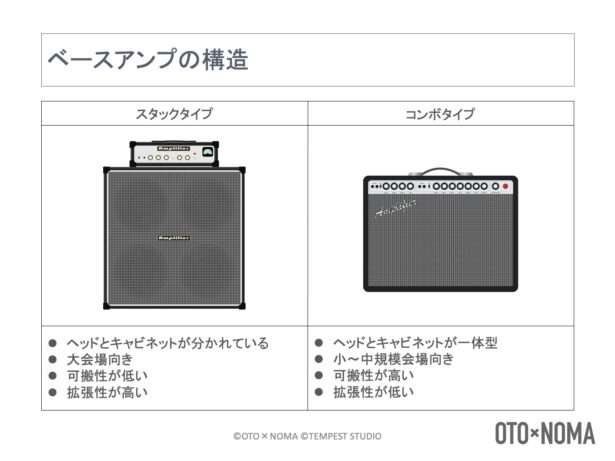

ベースアンプの構造

次に、ベースアンプの構造についてみていきましょう。

その構造は基本的にギターアンプのそれと同じ形になります。

- プリアンプ(入力回路)

- パワーアンプ(増幅回路)

- スピーカー

ギターアンプ同様、プリアンプやパワーアンプを搭載した「ヘッド」と呼ばれる部分と、スピーカーを搭載した「キャビネット」と呼ばれる部分が分かれている「スタックタイプ」、両者一体型の「コンボタイプ」の2種類存在します。

ベースアンプの操作

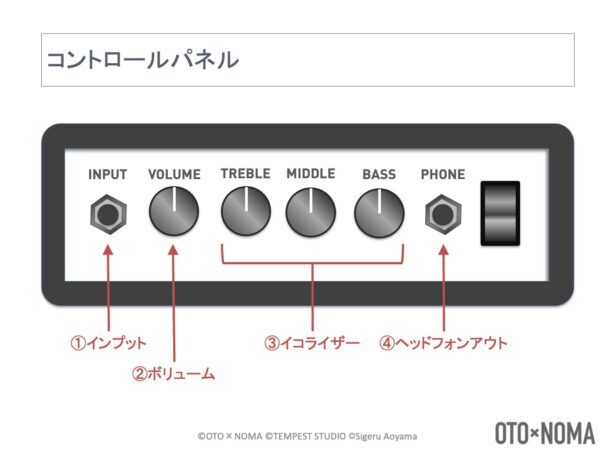

つぎに、ベースアンプの操作について見ていきましょう。

ギターアンプとの大きな違いは、アンプヘッドに搭載されているコントロールパネルにあります。

前述の通り、ベースアンプではそこまで積極的な音作りは行いませんので、ギターよりもシンプルな構造になっています。

ギターアンプとの主な違いは以下の2点です。

- 1ボリューム仕様が多い

- リバーブは搭載されていない

ギターアンプには、プリアンプの音量を決める「ゲイン」と、パワーアンプのボリュームを決める「マスター」、2つのボリュームつまみが搭載されていました。

それに対して、ベースアンプではマスターボリューム1つのみが主流です。(2ボリュームのものもありますが。)

また、ギターアンプに搭載されているようなリバーブエフェクトはついていません。

ベースのような低音楽器にリバーブをかけてしまうとモヤモヤした不明瞭なサウンドになってしまうため、そもそもリバーブは必要ないからですね。

ここからは、それぞれのつまみについて解説していきます。

■ ① インプット

ベースからの出力をシールドで接続する部分です。

モデルによっては、パッシブベースとアクティブベース用に2種類のインプットが搭載されているものもあります。

■ ② ボリューム

パワーアンプのボリュームを決定する部分です。

アンプから出力されるベースの音量をコントロールすることができます。

なお、アンプの機種によっては、プリアンプのボリュームを調整する「ゲイン」つまみがついていることもあります。

その場合は、ギターアンプ同様音を歪ませることも可能です。

■ ③ イコライザーセクション

イコライザーによる音色のコントロールを行う部分です。

コントロールする周波数帯によって「ベース」「ミドル」「トレブル」の3バンドに分かれます。

- ベース:低域

- ミドル:中域

- トレブル:高域

一部のギターアンプに搭載されている「プレゼンス(超高域)」のつまみはついていません。

■ ④ ヘッドフォンアウト

ヘッドフォンを繋いでモニターする端子です。

まとめ

というわけで、ベースアンプの役割と構造、その操作方法について解説しました。

「アンプを通さない」という選択肢まで含めてベースの音作りの一環であるという点や、それゆえのシンプルな役割、構造などはベースアンプならではの特徴でしたね。

ぜひご自身でも、アンプシミュレーターなどを使ってベースアンプによるサウンドの変化を確かめてみてください!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【登録無料】公式LINEに登録してOTOxNOMAをもっと便利に活用しよう!

公式LINEアカウントには、OTOxNOMAを便利に活用するための機能が満載!あなたにぴったりのカリキュラムを見つけたり、効果的な学習方法を学んだり、最新情報を受け取ったりと、OTOxNOMAを最大限活用するためのヒントが目白押しです。登録は無料!ぜひこの機会にご登録ください!