プロアマ問わず参入できる!権利収入型音楽ビジネスとは!?

こんにちは、作曲家・稲毛謙介(@Ken_Inage)です。

音楽のような芸術作品の場合、基本的にはどんなものでもできる限り高く販売するにこしたことはないのですが、一方で、必ずしも高額で販売しなくてもビジネスとして十分成立するフィールドもあったりします。

単価を低くできるという点で、プロアマ問わず参入しやすいフィールドになっていると思いますので、ご自身の作品を少しでも収益化したい方はぜひ参考にしてみてください!

単価が低くても成立するフィールドとは?

クライアントワークのような「労働収入」モデルは、対価を得るために相応の労働時間が必要がでした。しかし、音楽家には「権利収入」というもう1つの収入源があります。

「権利収入」というのは、自分が権利を所有している作品やコンテンツ、サービスなどをだれかに利用してもらうことでその対価を得るモデルです。(印税などが代表的ですね。)あくまで、コンテンツやサービスの「利用権」を販売しているにすぎませんから、いくら稼いでも労働時間が増えることはありません。いうなれば不労所得ということになります。

現代はありとあらゆる権利収入モデルを導入できるようになっていることは、以前お話した通り。

・楽曲のダウンロード販売

・サブスク音楽配信

・ストックミュージック

・動画配信

・コミュニティ運営

などなど、詳しくは以下の記事にまとめてありますので合わせてご覧ください。

なかでも、作曲家にとって一番導入しやすいモデルが、ストックミュージックやサブスク音楽配信など、「音源の販売」による権利収入の獲得でしょう。

権利収入型の音源販売なら、薄利多売でも成立する

権利収入型の音源販売なら、単価を安くしても十分収益を増やせます。このようなモデルの場合、

売上 = 単価 × DL数(または再生回数)

という公式で売上を求めることができますが、労働収入モデルとの決定的な違いは、1度作品が完成してしまえば、あとはそのデータのコピーを販売するだけで収益が上がるモデルである点です。DL数や再生回数が増えても労働時間は一切増えませんので、無理に単価を上げなくても十分売上を増やせるわけです。

実際にAudiostockなどのストックミュージックでは、BGM1曲あたり税抜1000〜6000円程度、iTunes Storeなどの一般リスナー向け音楽販売では1曲あたり100〜250円程度と、相当安価に販売されていることがわかります。

加えて、権利収入モデルというのはCDのように在庫を抱えることもありませんから、仮にバカ売れしたとしても追加の生産コストが発生しないという点も魅力ですね!いくら収入が増えても一切コストが嵩まない理想的なモデルといえますから、作曲家として生きていく上で、ぜひ導入しておきたいビジネスモデルです。

まとめ

無計画な安売りは絶対にNGですが、各サービスの収益モデルの特徴をしっかり把握したうえで、計画的に薄利多売を狙っていくことは、ビジネス戦略として大きなアドバンテージになります。上手に取り入れて、活動の幅を広げていきましょう!

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

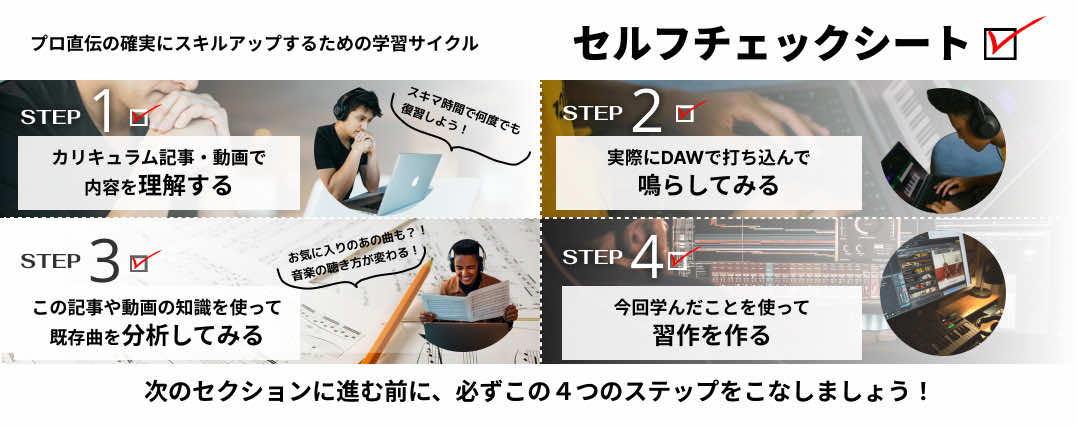

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!