弦楽器の楽器法②:ヴィオラの構造、音域、特徴を理解しよう!

こんにちは、OTOxNOMA認定講師・作曲家の吉岡竜汰です。

今日は、ストリングスセクションの中音域を担当する「ヴィオラ」について解説します。

- ヴィオラの概要

- 楽器の構造と発音の仕組み

- 音域と音色

- 得意なフレーズ、苦手なフレーズ

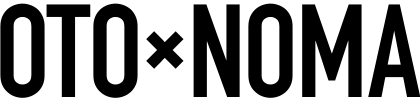

見た目はヴァイオリンを一回り大きくしたような外見ですが、その音色はヴァイオリンのそれと異なる魅力を持ちます。

この楽器ならではの個性もたくさん秘めた、唯一無二の楽器なのです。

その特徴をよく理解して、個性を最大限に引き出せるよう学んでいきましょう!

弦楽器の楽器法②:ヴィオラの構造、音域、特徴を理解しよう!

ヴィオラの概要

ヴィオラは、ストリングスにおける中音域を担当する弦楽器です。

見た目こそヴァイオリンと似た部分がみられますが、その音色は独特のもの。

その理由は、ヴィオラのサイズにあります。

本来、ヴィオラが演奏する音域を考慮するとヴァイオリンの1.5倍程度の大きさが理想的。

しかしながら、それでは肩に担ぐには大きすぎるという理由から妥協案として現在のサイズになっているのです。

このことがヴィオラ独特の憂いあるサウンドの一因を担っています。

ヴィオラの音を聴いてみよう

バッハの「トッカータとフーガ」

楽器の構造と発音の仕組み

次に楽器の構造と発音の仕組みについて見ていきましょう。

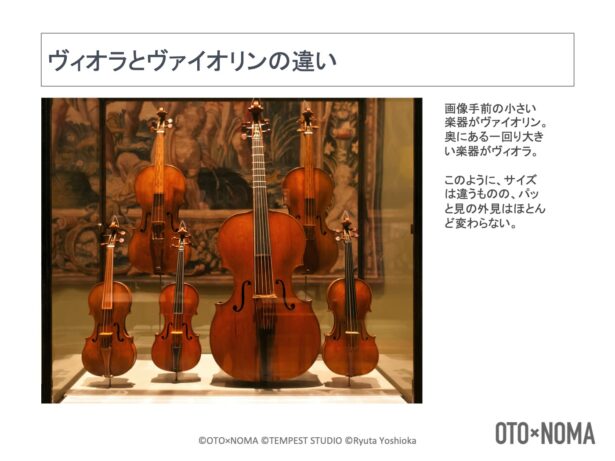

楽器の構造

サイズが大きい点を除けば、基本的な構造はヴァイオリンと変わりません。

チューニングはヴァイオリンの完全5度下、下から順に「C」「G」「D」「A」で行います。

ヴァイオリン同様「A」の音を調弦した上で、それを基準に他の弦もチューニングしていきます。

発音の仕組み

発音の仕組みについてもヴァイオリンと全く同じです。

弓を使って弦を擦ることで振動を起こし、ボディに共鳴させて発音します。

一方、演奏に用いる弓はヴァイオリンと比べると長さがやや短く、若干重いのが特徴。

前述したサイズのミスマッチ感と相まって、憂いのあるサウンドの要因となっています。

音域と音色

次に、ヴィオラの音域とそれに伴う音色の特徴を見ていきましょう。

ヴィオラの音域は以下の通りです。

ヴィオラに関しても、上図記載の音域より高い音の演奏も可能です。

しかし、ハイポジションの演奏はヴァイオリンよりもさらに難しくなります。

その理由もヴィオラのサイズにあります。

ヴィオラはヴァイオリンよりも大きいため、ハイポジションを抑えるのが非常に困難。

実際、ヴァイオリンの実用的なポジションは第7ポジションまであるのに対して、ヴィオラは第5ポジションに留まっています。

それ以上の音域は音程も不安定になりやすいため、合奏においては上図の音域にとどめておきましょう。

各弦ごとの特徴

前述の通り、ヴィオラは4つの弦それぞれがヴァイオリンの完全5度下で調弦されます。

そのため、上3弦(「G」「D」「A」)はヴァイオリンと全く同じ音程でチューニングされます。

- ヴァイオリン:下から「G」「D」「A」「E」

- ヴィオラ:下から「C」「G」「D」「A」

※赤字で記載した弦は共通の音

ただし、同じ音程を持つ弦でも、音色はヴァイオリンのそれとはだいぶ異なります。

それぞれの特徴をみていきましょう。

■ 第Ⅰ線(A線)

4本の弦の中でも、とくにヴァイオリンとの違いが顕著な弦です。

- ヴィオラのA線:力強く、刺激的なサウンド

- ヴァイオリンのA線:弱く、柔らかいサウンド

このような違いを生む最大の要因は、弦の位置にあります。

ヴィオラのA線は第I線、つまり駒の端に位置するため、ヴァイオリンにおけるE線の位置に該当します。

そのため、演奏の自由度も高く力強い演奏がしやすいのです。

■ 第Ⅱ線・第Ⅲ線(D線,G線)

ヴァイオリン同様、中央2つの弦は両端の弦に比べて落ち着いたサウンドを持っています。

さらにヴィオラ独特の憂いのあるサウンドも相まって、より叙情的なサウンドを持っているといえるでしょう。

■ 第Ⅳ線(C線)

荒々しくも哀愁ある、ヴィオラらしさを存分に感じられる弦です。

この弦はヴァイオリンが演奏不可能な音域のため、一層ヴィオラらしさを感じる音域となっています。

弦の違いによるサウンドの特色を確認してみよう

冒頭でご紹介した演奏動画を再掲します。

先ほどご説明した弦ごとの特徴を意識しながら、出だしの高音→低音の推移を聞いてみてください。

それぞれの弦の特徴がより強く感じられると思います。

得意なフレーズ、苦手なフレーズ

最後に、ヴァイオリンの得意なフレーズと苦手なフレーズについて解説していきます。

得意なフレーズ

基本的には、ヴァイオリン同様さまざまなフレーズを自在に演奏可能です。

一方、ヴィオラならではの特徴も。

ヴィオラは楽器が大きい分、弦を押さえる指をヴァイオリンよりも大きく開く必要があります。

それにより、得意なフレーズと苦手なフレーズもはっきり分かれます。

ヴァイオリンと比べて、その効果が明瞭ではっきりしたサウンドが得られるのが半音階です。

運指における指の開きが大きいことが音程の明確さにつながっているのです。

とはいえ、木管楽器が奏でる半音階ほど明確ではないので過信しないよう注意しましょう。

ヴィオラにおける半音階の演奏例

苦手なフレーズ

ヴァイオリンに比べ運動能力がやや下がります。(あくまでヴァイオリンと比較して。)

理由は以下の通りです。

- その大きさから運指の際に指を大きく開く必要があることと

- ヴァイオリンよりも弦が太いこと

- 弦高(弦と指板との距離)が高いこと

上記の理由から、弦を押さえるのにより大きな力が必要になります。

その分、ヴァイオリンよりも機動力が損なわれるんですね。

また、トリル奏法もやたらと使用するのは避けたほうがいいでしょう。

これは、ヴァイオリンの解説でお伝えした「音がぼやける」という理由のほかに、押弦に強い力が求められるため、長時間のトリルは奏者への負担につながるという理由もあります。

まとめ

というわけで、ストリングスセクションの中音域を担当するヴィオラについて詳しく解説しました。

ヴァイオリンと共通する部分もありつつ、確かなアイデンティティを確立しているヴィオラ。

その魅力的なサウンドから、ストリングスセクションやオーケストラになくてはならないパートです。

その特徴をじっくり味わいながら、ご自身の中に落とし込んでいってくださいね!

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【登録無料】公式LINEに登録してOTOxNOMAをもっと便利に活用しよう!

公式LINEアカウントには、OTOxNOMAを便利に活用するための機能が満載!あなたにぴったりのカリキュラムを見つけたり、効果的な学習方法を学んだり、最新情報を受け取ったりと、OTOxNOMAを最大限活用するためのヒントが目白押しです。登録は無料!ぜひこの機会にご登録ください!