木管楽器の楽器法④:バスーン(ファゴット)の構造、音域、特徴を理解しよう!

こんにちは、OTOxNOMA認定講師・作曲家の吉岡竜汰です。

今日は、木管楽器の中でも独特な存在感を放つ「バスーン(ファゴット)」について解説していきます。

- バスーンの概要

- 楽器の構造と発音の仕組み

- 音域と音色

- 得意なフレーズ、苦手なフレーズ

木管楽器はどれも個性的な音色を持っていますが、中でもとりわけ異彩を放つのがこの楽器。

低音楽器に含まれるものの、ベースラインだけを演奏させるにはもったいない大きなポテンシャルも秘めています。

その特徴をしっかり理解して、効果的に使えるよう基礎を学んでいきましょう!

木管楽器の楽器法④:バスーンの構造、音域、特徴を理解しよう!

バスーンの概要

バスーンは、木をそのままくり抜いて加工したような存在感のあるビジュアルと、おどけたニュアンスの音色がとても魅力的な楽器です。

これまでご紹介した木管楽器の中では最も低い音域を持っているので、低音(ベース)担当なのかな?と思いがちですが・・・

じつはこの楽器、メロディ楽器としても非常に魅力的な楽器で、それを裏付けるように音域も相当な広さを誇ります。

もちろんベースラインもしっかりこなしますが、メロディ楽器としてオーボエと同様に高い適性を持った楽器ということを覚えておきましょう。

ちなみに「バスーン」は別名「ファゴット」とも呼ばれます。

バスーンは英語、ファゴットはイタリア語というだけで楽器自体は全く一緒です。

派生楽器としては、1オクターブ下の音が出るコントラバスーン(コントラファゴット)なる楽器も存在します。

こちらはバスクラリネットなどと同様、大規模な編成や特別に出番を必要とする時に登場するくらいで2管編成では滅多に用いられることはありません。

バスーンの音を聴いてみよう

バスーン

コントラバスーン

楽器の構造と発音の仕組み

次に、楽器の構造と発音の仕組みをみていきましょう。

楽器の構造

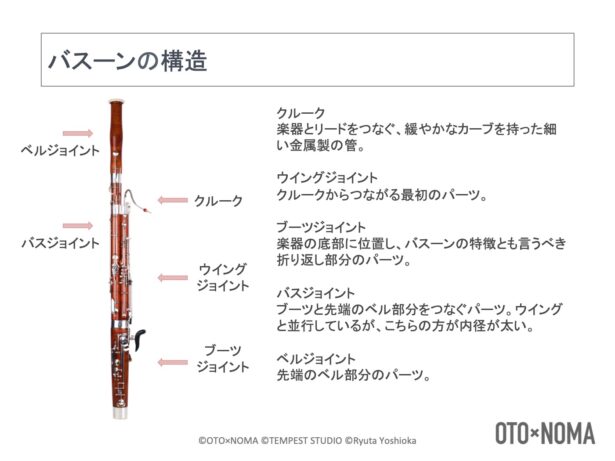

バスーンは5つのパーツで構成され、組み立てて演奏されます。

大きな木の束のような本体と、リードをつなぐクルーク部分の細さのギャップが特徴的ですね。

- クルーク:楽器とリードをつなぐゆるやかなカーブを持った細い金属製の管。

- ウイングジョイント:クルークからつながる最初のパーツで内径も一番細い。ブーツへと接続する。

- ブーツジョイント:楽器の底部に位置するバスーン独特のU字パーツ。プロテクターキャップで保護されている。

- バスジョイント:ブーツと先端のベルをつなぐパーツ。ウイングと並行に配置される。

- ベルジョイント:先端のベル部分を伴うパーツ。

また、楽器の進化の過程でほどこされた演奏を容易にする改良が結果的に独特の音色へとつながった経緯があります。

ファゴットでは、管体にあけられた穴が少し斜めにあけられています。(他の木管楽器ではまっすぐ空いている)

シンプルに、楽器が大きい分指が届かないので仕方なく・・・ということなんですが、そのことがバスーンの独特のおどけたサウンドを生み出す要因になっています。

同様の理由で楽器のサイズを小さくとどめざるを得なかった(そしてそれが独特のサウンドにつながった)ヴィオラと近しいものを感じますね。

発音の仕組み

バスーンはオーボエと同様、「ダブルリード」に分類される発音機構を持っています。

葦でできたプレートを2枚重ねたリードに息を吹き込んで振動させるタイプですね。

オーボエに比べてリードのサイズが大きい分振動させやすく発音が容易になっています。

音域と音色

次にバスーンの音域とそれに伴う音色の特徴をみていきましょう。

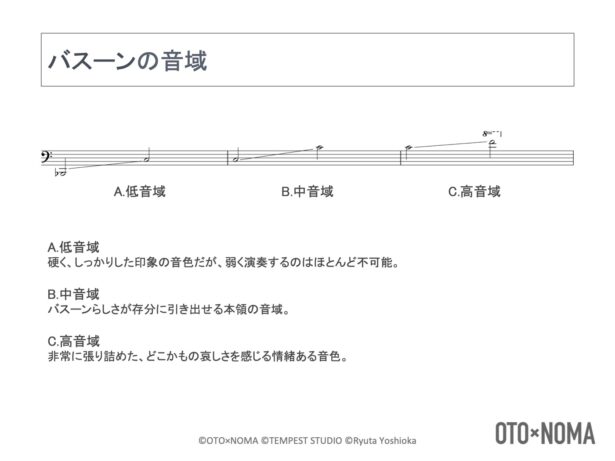

バスーンの音域は以下の通りです。

ご覧のとおり、3オクターブを超える非常に広い音域を持っています。

低音域は硬めの音質で存在感のあるサウンド。

特に中音域以上の音から下行して低音に到達した場合はその印象が強調されます。

中音域はバスーンにとって音色面・演奏面ともにベストな音域です。

バスーンでメロディを奏でる場合は、まずはこの音域を中心に書くのがよいでしょう。

高音域は張り詰めた印象を受けますが、同時に物悲しさ・憂いが強調される音域でもあります。

最高音域は演奏が困難だったり音質がイマイチなことあるので、とくに必要がなければ使用を控えた方が無難です。

得意なフレーズ、苦手なフレーズ

最後に、バスーンの得意なフレーズ、苦手なフレーズについてみていきましょう。

得意なフレーズ

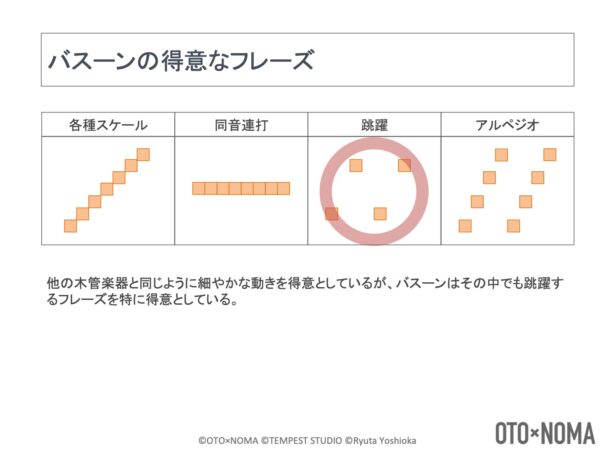

木管楽器の例にもれず、各種スケールの演奏、同音連打、アルペジオなど卒なくこなします。

加えて、同じダブルリードのオーボエが不得手としていた大きな跳躍を含んだフレーズも難なく演奏できるのがバスーンの特徴。

コードトーンを軽快なスタッカートで奏でるアルペジオはバスーンの常套フレーズといっても過言ではありません。

スケール

同音連打

跳躍

アルペジオ

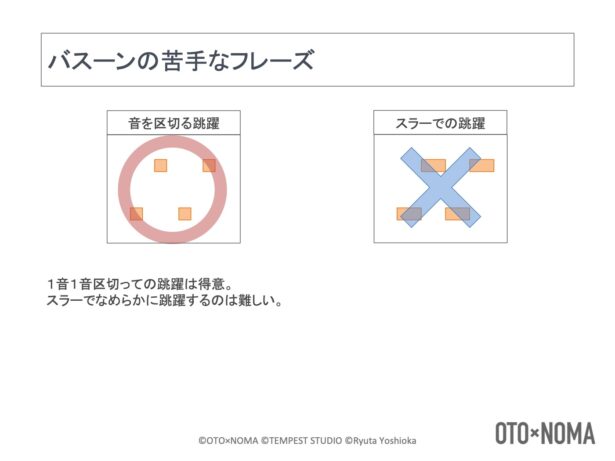

苦手なフレーズ

前述のとおり、スタッカートで演奏するアルペジオは大得意なバスーン。

しかし、スラー(レガート)での演奏なると話は別です。

とくに、音程が下行する際の大きな跳躍を伴うスラーは極めて困難。

速いテンポではまず演奏不可能と考えて問題ないでしょう。

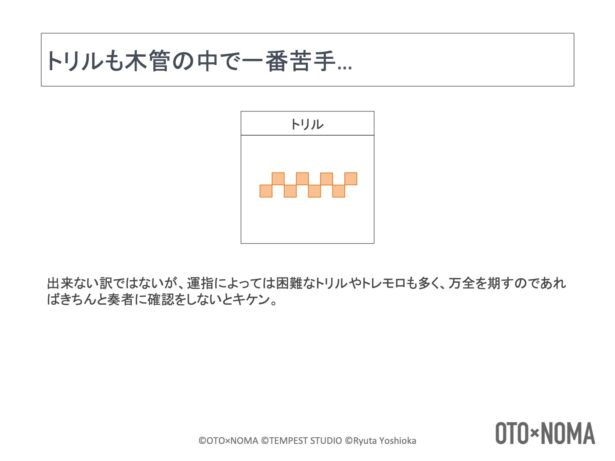

また、トリル・トレモロも苦手です。

前述のとおり、バスーンは演奏の利便性を高めるために特殊な構造を持っています。

その結果、その他の木管楽器にくらべて運指も独特のものとなり、トリル・トレモロが困難な音域も多数存在します。

最もオーソドックスな2度のトリルですら困難なこともあるので、余程トリルが必要な場合は奏者さんに演奏可能かを確認しておきましょう。

まとめ

というわけで、バスーンについて詳しく解説しました。

個性派揃いの木管の中でも、ひときわ異彩を放つバスーン。

慣れないうちは扱いが難しく感じるかもしれませんが、それを補ってあまりある魅力的なサウンドが得られます。

今日の記事を参考に、バスーンについて理解を深めていただければ幸いです!

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【あなたの"作曲力"を無料診断】作曲レベルを最短で上げるロードマッププレゼント!

いくつかのカンタンな質問に答えるだけで、自分の作曲力や今の課題がわかる! 現在のレベルや目標に合わせたロードマップもついてくるから、あなたにぴったりの学習プランが見つかります。さらに公式LINEでは、OTOxNOMAをもっと便利に使いこなすための情報も盛りだくさん。登録はもちろん無料。ぜひこの機会にご登録ください!