繊細でダイナミックな抑揚をプラス!ストリングスのエクスプレッションに関する考え方とテクニックを解説

こんにちは、作曲家・稲毛謙介です

今日は、リアルなストリングスサウンドを実現するモックアップテクニックのうち、エクスプレッションの取り扱いについて詳しく解説していきます。

- エクスプレッションの基本

- エクスプレッション取り扱い時の注意点

- エクスプレッションの書き方

- エクスプレッションカーブ別サウンドの特徴

など、自然なエクスプレッションを書いていくために必要な考え方・テクニックについて学んでいきましょう。

【モックアップに使用する基本的なパラメータの解説はこちら】

※こちらの内容は動画でも学習することができます。

あなたの作曲・アレンジを次のステージへ!音大・専門学校レベルのセミナーをスマホひとつで受け放題!

「作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない...」そんな方でも、ご自宅や外出先で本格的に学べます。 プロの現場で使われる実践テクニックを動画で学び、曲作りのクオリティが一気にレベルアップ! 7万人が選んだ国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイブで、あなたの作曲・アレンジ力を次のステージへ。今なら月々2,980円(税込3,278円)から!

エクスプレッションの基礎知識

エクスプレッションの基本

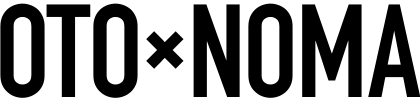

エクスプレッションは、フレーズの抑揚をコントロールするためのパラメータでした。

下図のように、ピアノロールの下にグラフを入力することによって、グラフとおりに抑揚をつけることができます。

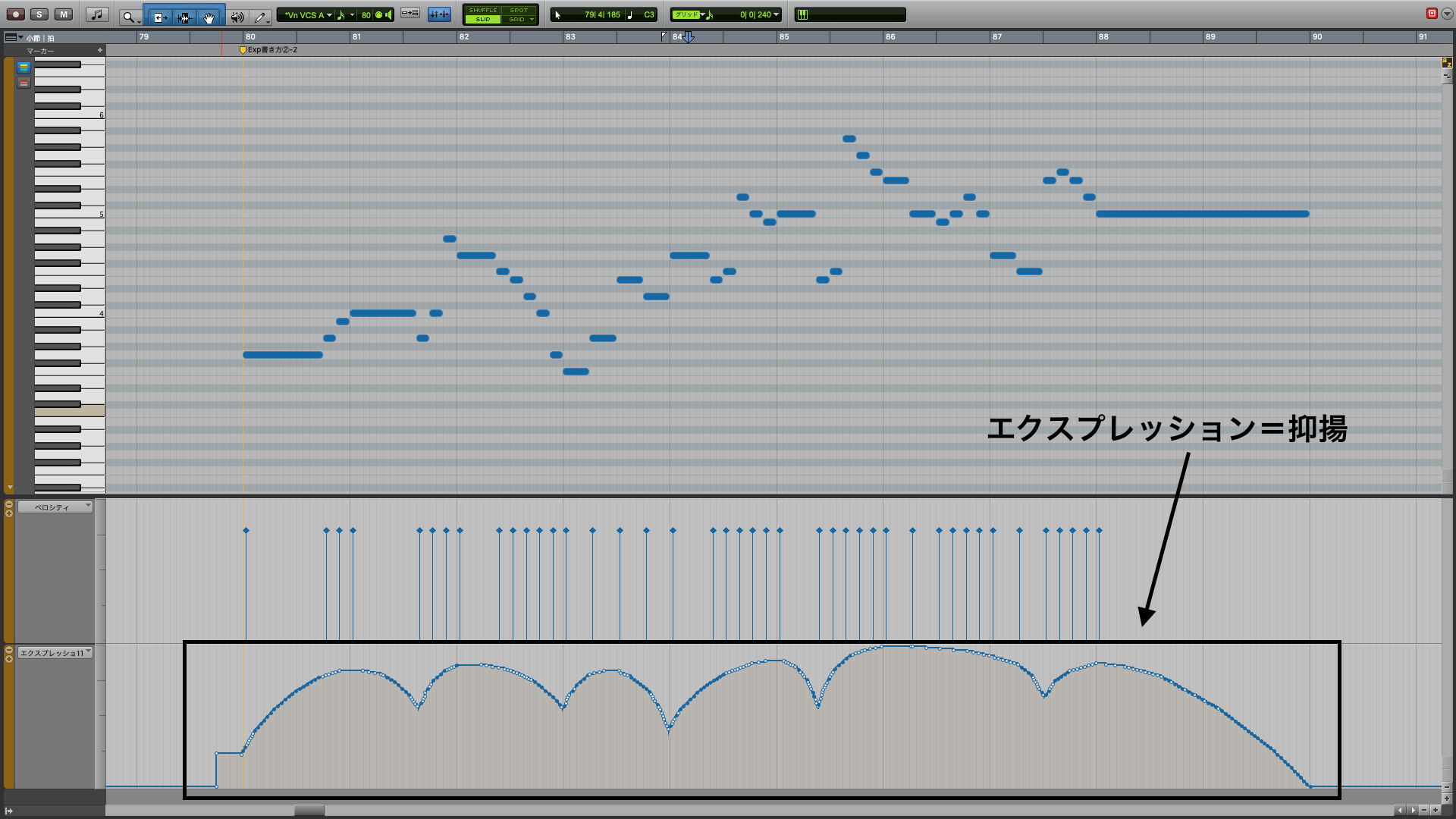

エクスプレッションを書かない場合

エクスプレッションを書いた場合

エクスプレッションを使用することで抑揚がつき、より豊かな演奏表現ができるようになったことがお分かりいただけるかと思います。

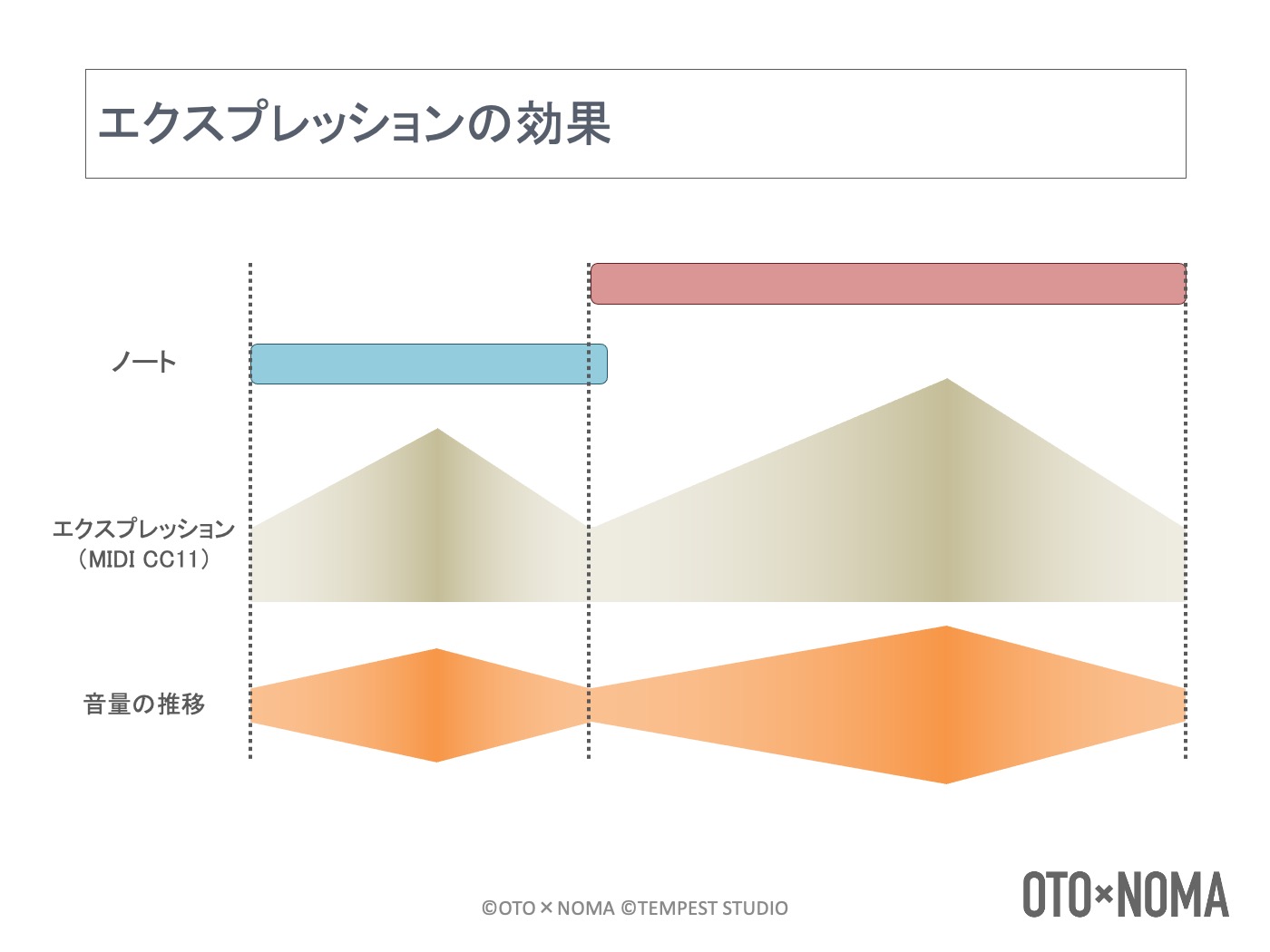

エクスプレッションの効果

前述の通り、エクスプレッションはフレーズの抑揚をコントロールするためのパラメータですが、実際には各トラックの音量が増減することになります。

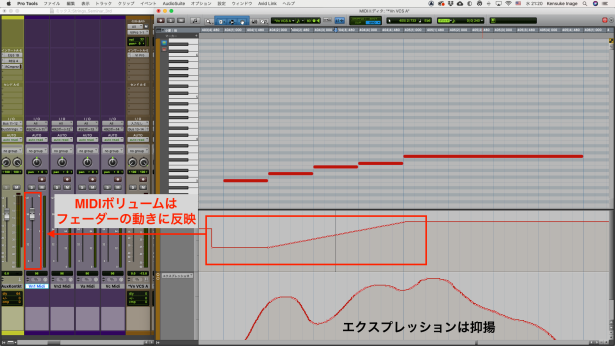

トラックの音量というと、トラックのボリュームを連想する人も多いかと思いますが、MIDIボリュームとエクスプレッションはそれぞれ違う役割を持っています。

MIDIボリュームはMIDIコントロールチェンジ(MIDI CC)の7番に割り当てられており、おもにMIDIトラックのフェーダー操作に用いられます。

対してエクスプレッションはMIDI CCの11番に割り当てられており、トラックの抑揚を表現するために用いられます。

- フェーダーボリューム(MIDI CC#7) = 各トラックの音量バランスを調整するもの

- エクスプレッション(MIDI CC#11) = トラック内の抑揚をコントロールするもの

トラックごとのフェーダーバランスはボリューム(CC#7)で、自然な抑揚はエクスプレッション(CC#11)でコントロールしましょう!

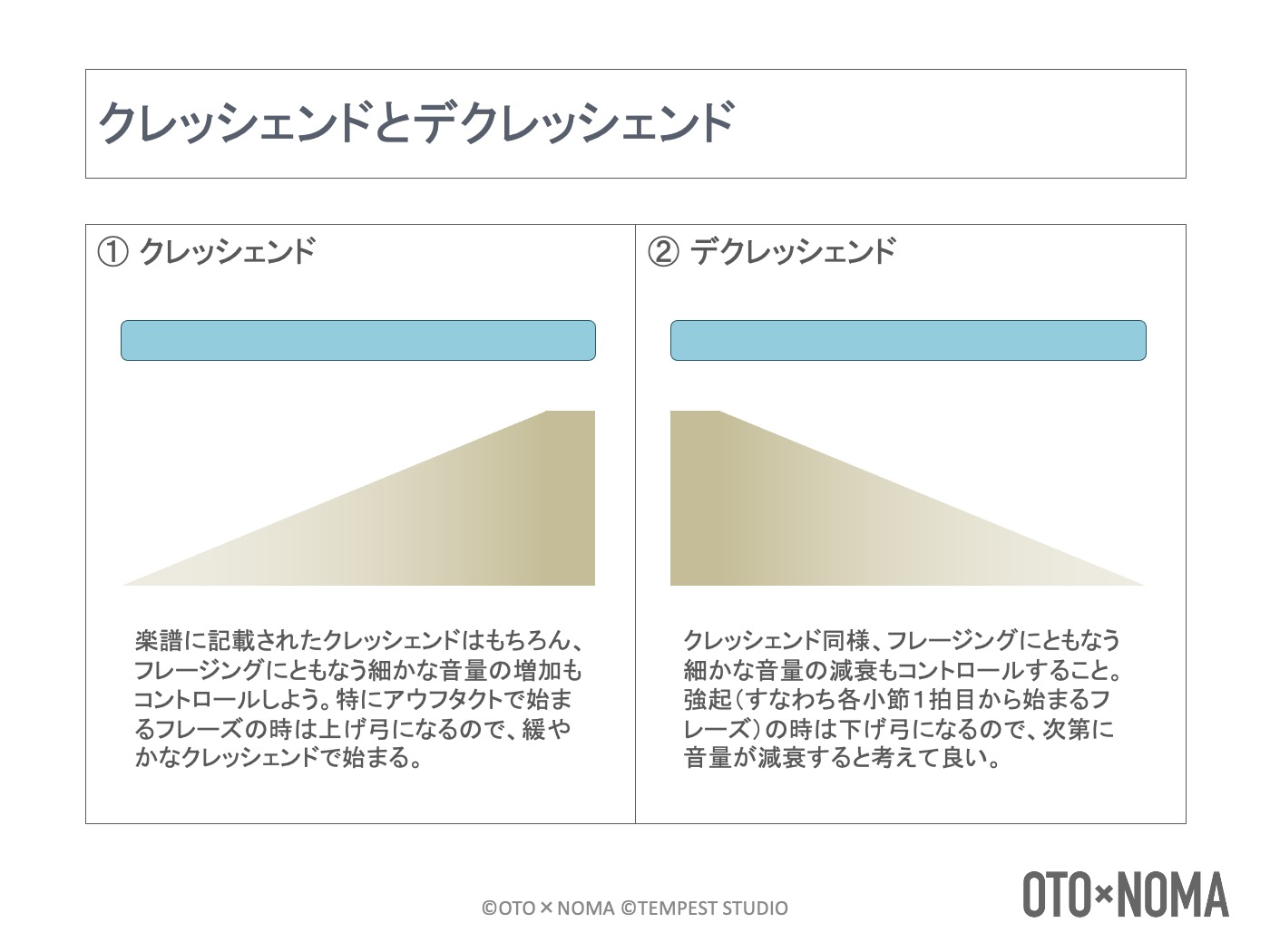

クレッシェンドとデクレッシェンド

演奏上の抑揚といえば、最もポピュラーなのが「クレッシェンド」と「デクレッシェンド」。

エクスプレッションはまさに、この「クレッシェンド」と「デクレッシェンド」の流れをコントロールするためのパラメータと言っても差し支えないかと思います。

ただし、ここでいう「クレッシェンド」「デクレッシェンド」とは、楽譜上に記載されるような大きな音量の変化だけではなく、フレージングに伴う細かな音量の増減のこともさしています。

したがって、エクスプレッションを入力する際には、楽譜だけでなく実際の演奏の様子をイメージしながら調整していく必要があります。

ボウイングに伴うクレッシェンド、デクレッシェンド

擦弦楽器の演奏は主に弓を使って行われますが、この弓の使い方のことを「ボウイング」といいます。

ボウイングによってどのような音量の変化が起こるかは、ある程度理屈で説明することができます。

一般的に、上げ弓(弓を下から上へ動かす奏法)の場合はクレッシェンド、下げ弓(弓を上から下へ動かす奏法)の場合はデクレッシェンドの傾向があるとされています。

- 上げ弓 = クレッシェンド傾向

- 下げ弓 = デクレッシェンド傾向

基本的に、アウフタクト(弱拍から始まるフレーズ)の場合は上げ弓から始まり、強拍から始まるフレーズの場合は下げ弓から演奏を始めるのが一般的です。

まずはこの原理しっかり覚えておきましょう!

エクスプレッション取り扱い時の注意点

エクスプレッションを入力する上でいくつか注意点があるのでご説明しておきます。

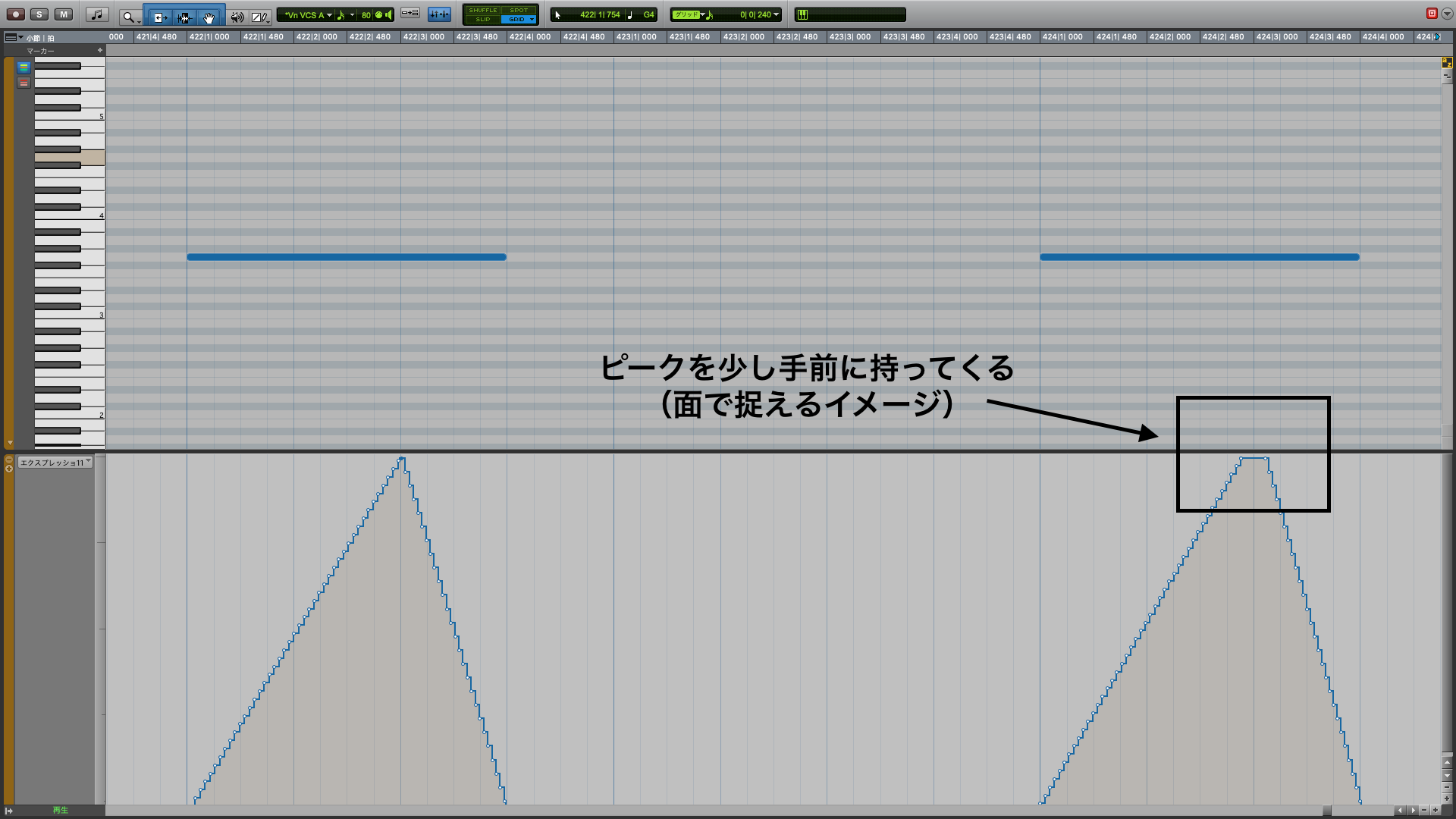

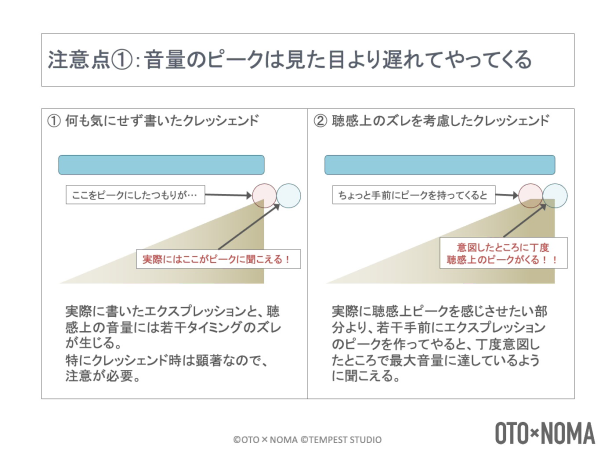

音量のピークは見た目より遅れてやってくる

クレッシェンドの際に気をつけるべきポイントですが、エクスプレッションデータと実際の音量の変化には聴感上微妙なタイミングのズレが生じます。

実際にピークにしたい場所よりも少し手前にエクスプレッションのピークを持ってくることで、意図通りのポイントで音量を最大に聞かせることができます。

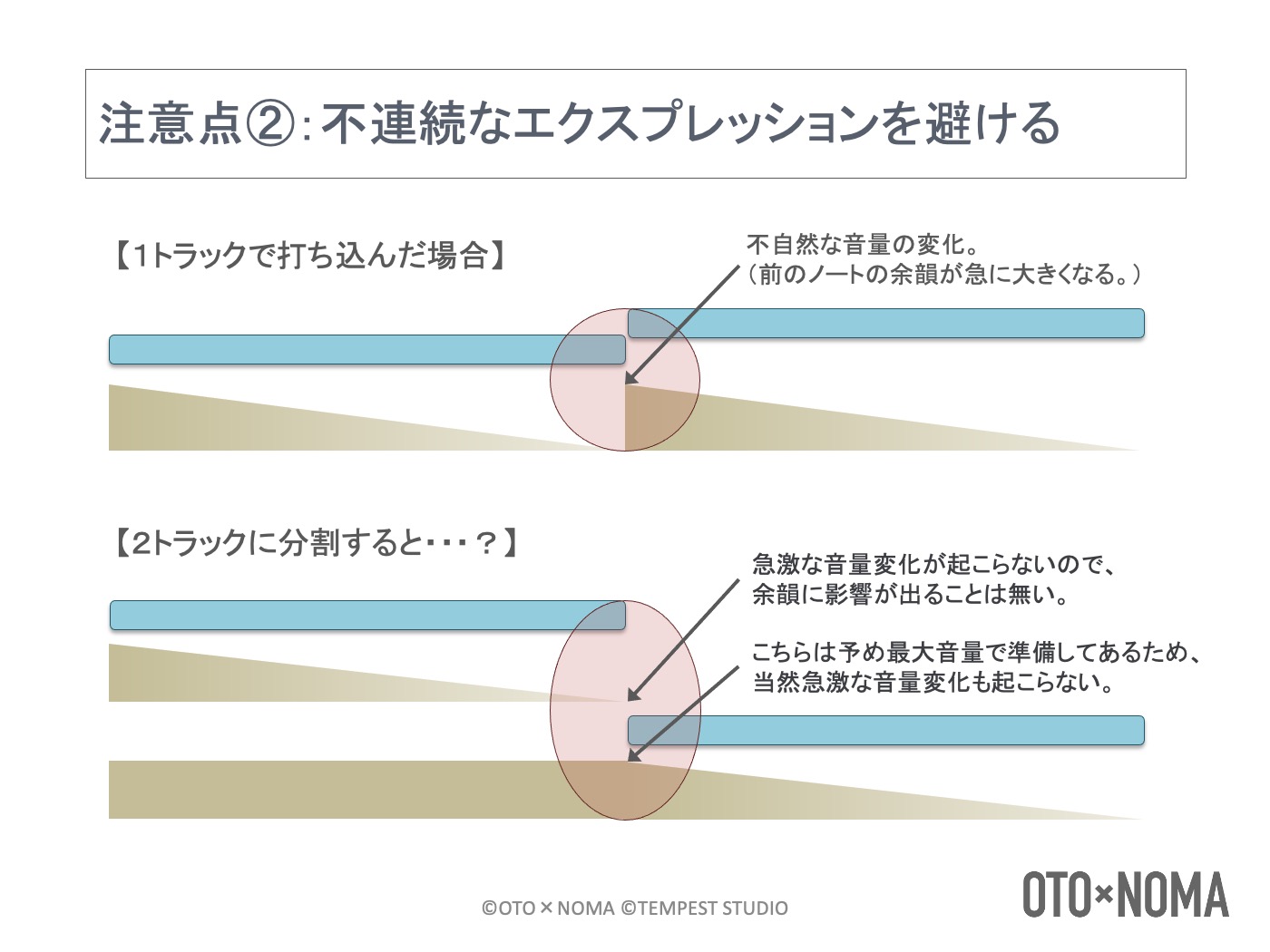

不連続なエクスプレッションを避ける

連続したアクセントを表現したい場合など、減衰系エクスプレッションが続くとエクスプレッションデータに不連続が生じるケースがあります。

このように、エクスプレッションの値が急激に変化すると不自然なサウンドになってしまうことがあります。

先行するノートの余韻が、エクスプレッションによって急激に持ち上がってしまい、不要な音が紛れ込んでしまう現象です。

これを避ける方法は、先行するノートと後続するノートでトラックを分けて打ち込むことです。

こうすることで、エクスプレッションの不連続を回避することができ、自然なサウンドを得ることができます。

【あなたの"作曲力"を無料診断】作曲レベルを最短で上げるロードマッププレゼント!

いくつかのカンタンな質問に答えるだけで、自分の作曲力や今の課題がわかる! 現在のレベルや目標に合わせたロードマップもついてくるから、あなたにぴったりの学習プランが見つかります。さらに公式LINEでは、OTOxNOMAをもっと便利に使いこなすための情報も盛りだくさん。登録はもちろん無料。ぜひこの機会にご登録ください!

ストリングスのエクスプレッションの書き方

ここでは、ストリングスのエクスプレッションの最も基本的な書き方である、レガート系フレーズのエクスプレッションについて解説します。

ゆったりと流れるような美しいフレーズを、自然な抑揚で演奏するための基本テクニックとなりますので、しっかりとマスターして行きましょう!

※アップテンポで軽快なフレーズのエクスプレッションは、次回アーティキュレーションの記事内で一緒にご説明します。

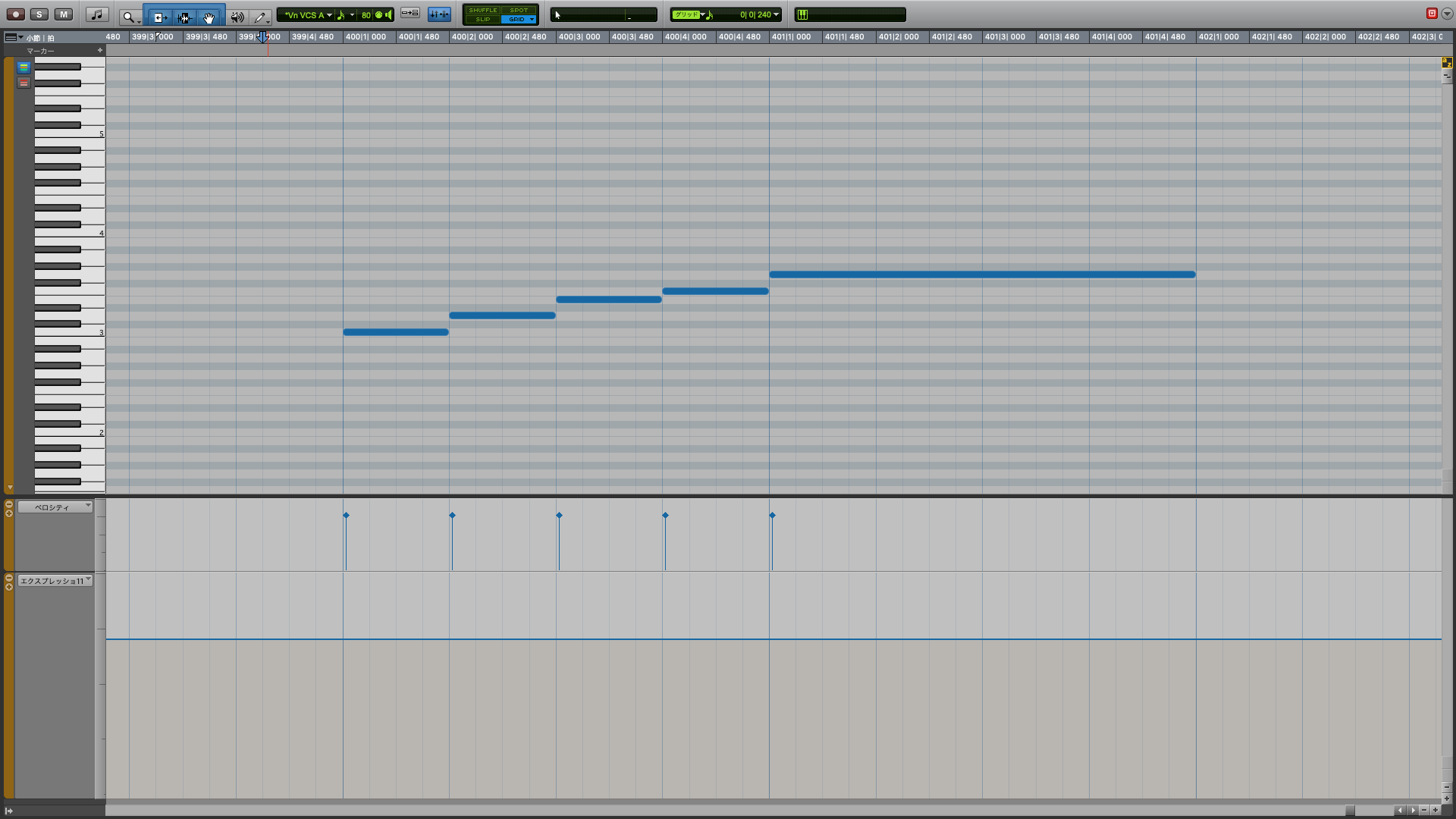

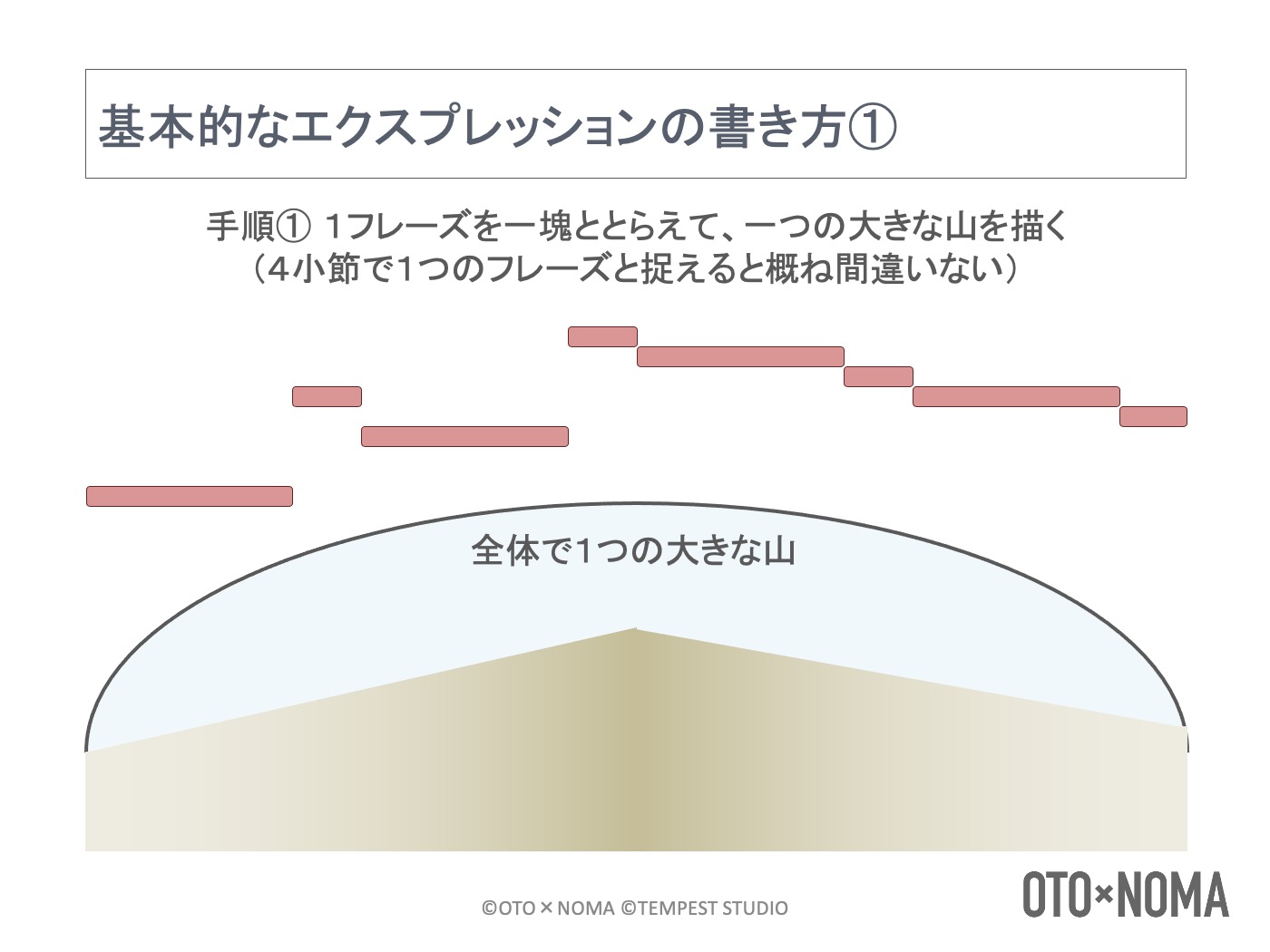

基本的なエクスプレッションの書き方の手順

レガート系エクスプレッションの入力手順は以下の通りです。

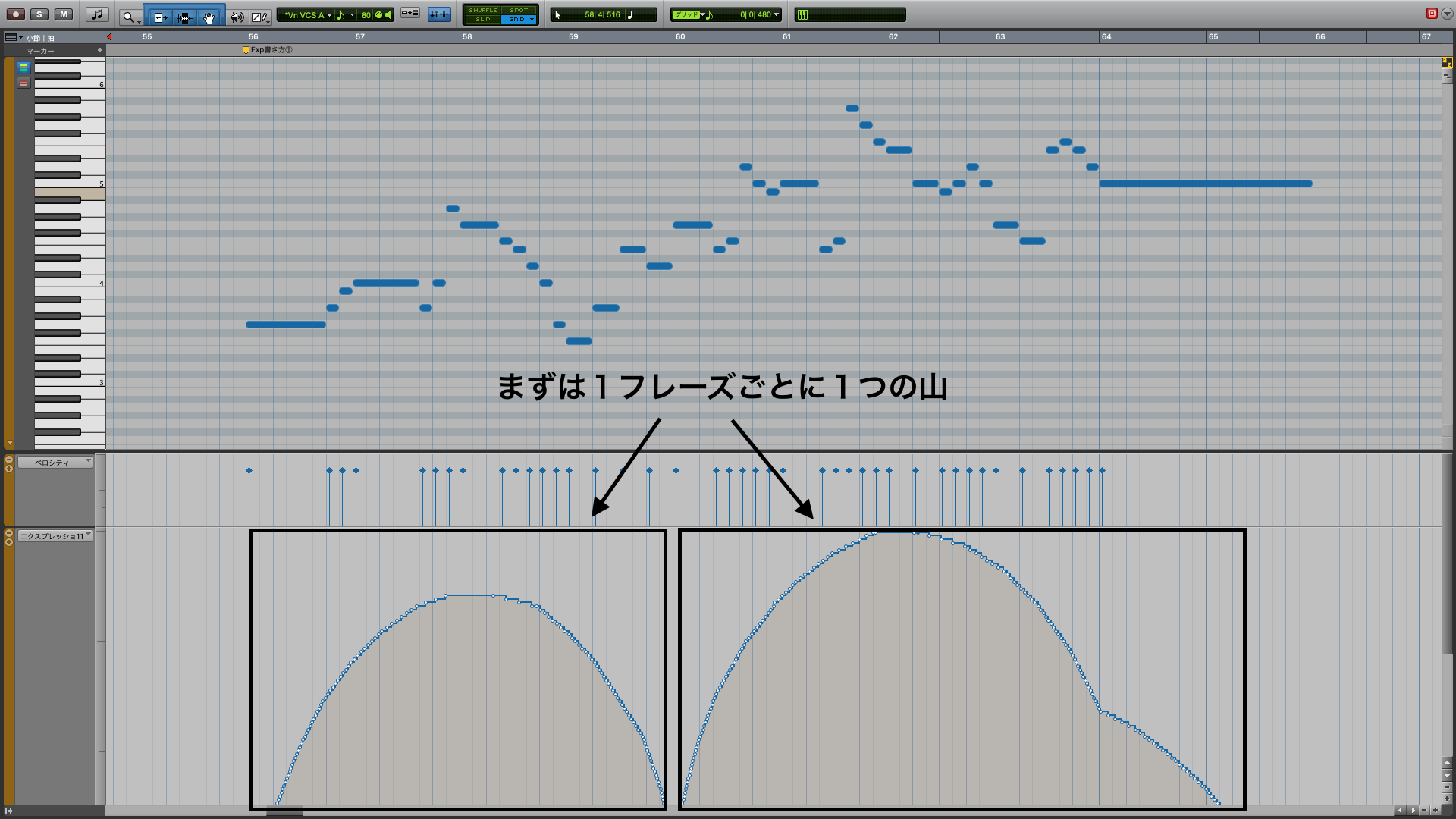

- 1つのフレーズに対し、1つの大きな山をかく

- フレーズのアウフタクト部分で山を細かく分割する

1つのフレーズに対し、1つの大きな山をかく

レガート系のエクスプレッションは、原則として1フレーズを大きな1つの山と捉えて入力していくのがポイントです。

フレーズ全体を1つの山として捉えることで、フレーズの中に適度なクライマックスを作ることができ、ドラマチックな演奏に仕上げることができます。

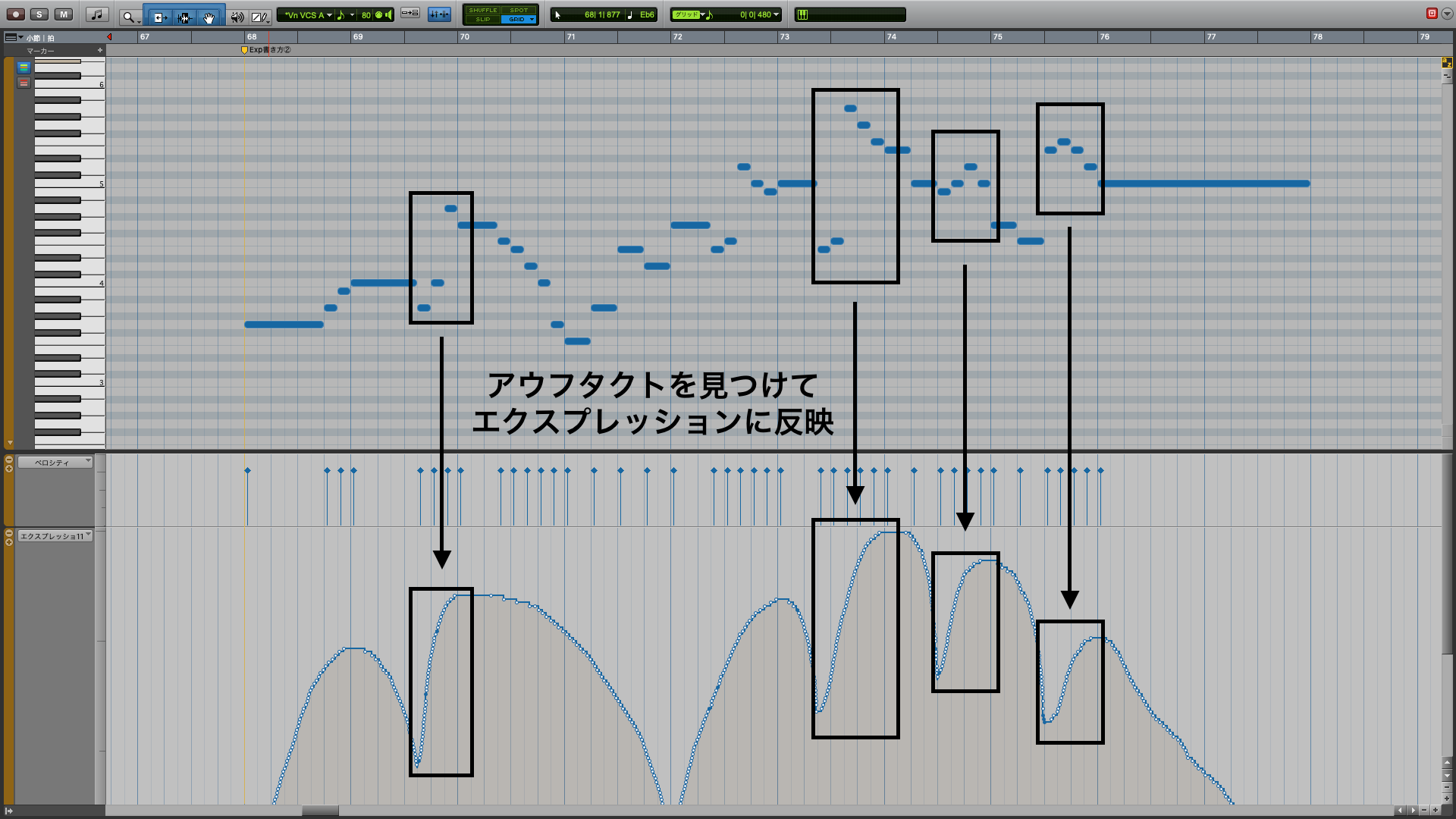

フレーズのアウフタクト部分で山を細かく分割する

先ほどご説明したとおり、フレーズのアウフタクト部分は上げ弓(=クレッシェンド傾向)になります。

この原理を利用して、先ほど書いた大きな山にさらに細かな起伏をつけて行きましょう。

具体的には以下の通りです。

- アウフタクトで始まるフレーズを探す

- アウフタクトの始点から次の強拍へ向かってクレッシェンドを入力

- 強拍から次のアウフタクトの始点までデクレッシェンドを入力

これを繰り返すことで、ボウイングに伴う自然なエクスプレッションを実現できるという寸法です。

エクスプレッションカーブの形状によるサウンドの違い

エクスプレッションを書く際に、直線で入力するか、曲線で入力するかで聞こえ方がかわってきます。

以下のような傾向があるので覚えておきましょう。

クレッシェンドの場合

直線

楽譜に記載するような明らかなクレッシェンド感が得られます。

膨らんだ曲線

楽譜には書かないような、フレージングによる自然な音量の変化に最適です。

へこんだ曲線

より強烈なクレッシェンドが欲しい場合はへこんだ曲線を使いましょう。

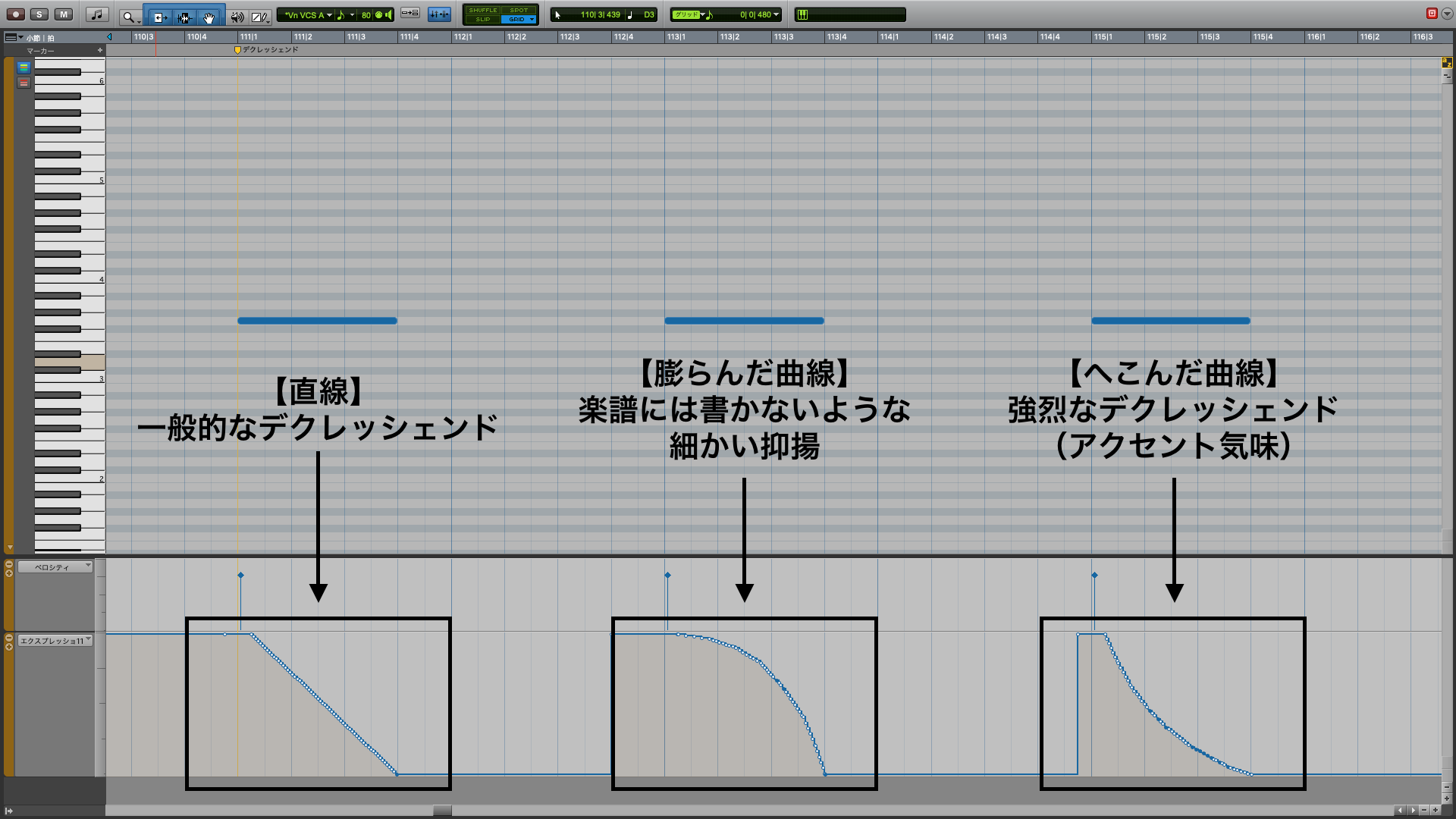

デクレッシェンドの場合

直線

こちらも、楽譜に記載するような明らかなデクレッシェンド感が得られます。

膨らんだ曲線

楽譜には書かないような、フレージングによる自然な音量の変化に最適です。

へこんだ曲線

より強烈なデクレッシェンド。アクセント感もあります。

あなたの作曲・アレンジを次のステージへ!音大・専門学校レベルのセミナーをスマホひとつで受け放題!

「作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない...」そんな方でも、ご自宅や外出先で本格的に学べます。 プロの現場で使われる実践テクニックを動画で学び、曲作りのクオリティが一気にレベルアップ! 7万人が選んだ国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイブで、あなたの作曲・アレンジ力を次のステージへ。今なら月々2,980円(税込3,278円)から!

まとめ

というわけで、ストリングスのモックアップにおけるエクスプレッションの取り扱いについて詳しく解説しました。

リアルなストリングスサウンドが実現できるかどうかは、8割がたエクスプレッションにかかっていると言っても差し支えないほど重要なパラメータ。

今日お伝えしたことを参考に、また、実際の演奏をよく研究しながら、自然な抑揚をつけることができるよう練習していきましょう!