モジュレーションの基礎を学ぼう!シンセサイザーのLFOを徹底解説!

こんにちは、作曲家・稲毛謙介です。

今日は、シンセサイザーを構成する4つの機能のうち、「モジュレーション」に関する基本的な知識とテクニックをお届けします。

- モジュレーションとは?

- LFOについて

- LFOを使用したモジュレーションテクニック

- FM合成のしくみ

など、モジュレーションに関する基礎知識をみっちり解説していきます!

【シンセサイザーを構成する4つの機能の概要はこちら】

※こちらの内容は動画でも学習することができます。

モジュレーションの基本

モジュレーションとは?

モジュレーションとは、サウンドに対して何らかの変調をもたらすことを指します。

モジュレーション信号を発生させる装置をモジュレータといい、モジュレーションを受ける側(変調される側)のことをディスティネーションといいます。

- モジュレーション信号を発生させる装置 = モジュレータ

- モジュレーションを受ける側(変調される側) = ディスティネーション

モジュレータとディスティネーションの組み合わせによって、得られるサウンドは様々。多種多様な音作りが可能となります。

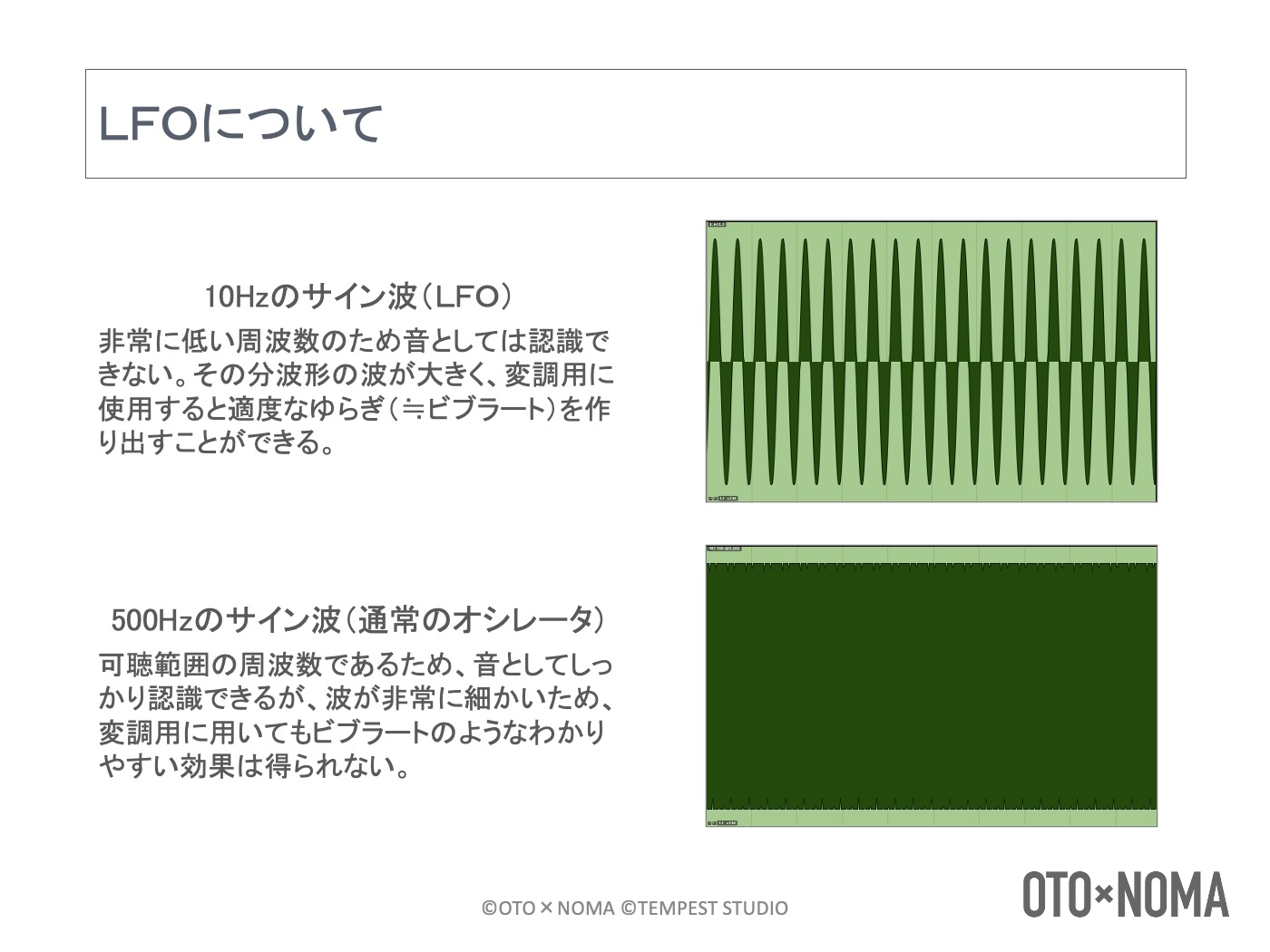

LFOとは?

LFOとは「Low Frequency Oscillator」の略で、その名の通り非常に低い周波数で発振するオシレータのことを指します。

LFOが発振する信号は可聴範囲よりも低い周波数のため音として認識するのは困難ですが、その分波系の形をしっかりと視認することができます。

この、視認できるほど低い(大きな周期の)波を利用して、サウンドに変調をかけていくことがモジュレーションの基本となります。

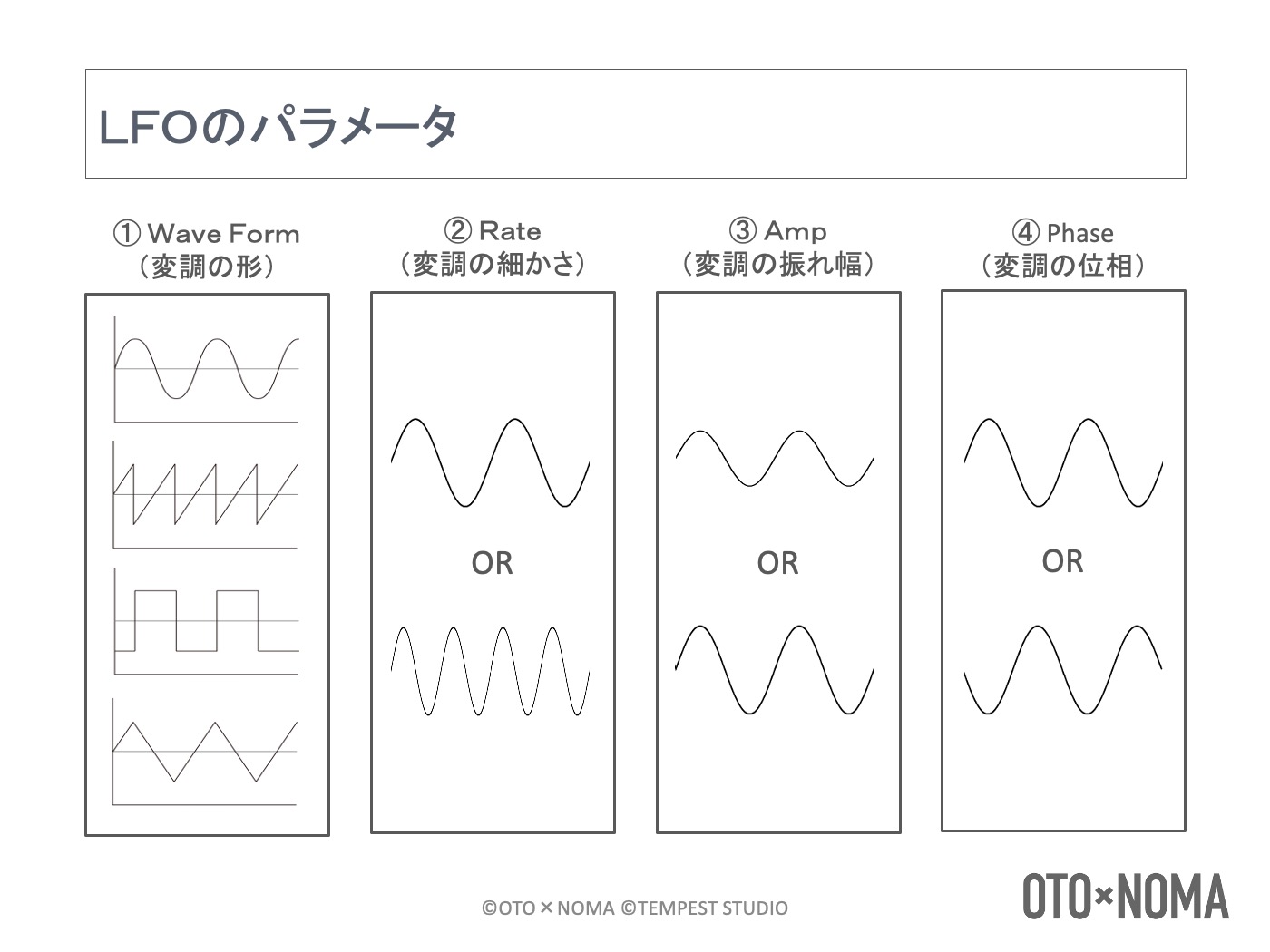

LFOのパラメータ

LFOはオシレータの一種であるため、通常のオシレータ同様

- 波形

- 周波数

- 振幅

- 位相

をコントロールすることができ、これがそのままLFOのパラメータとなります。

1.Wave Form(変調の形)

LFOが発振する波形を選択できます。

選択する波形によって、得られる変調効果はさまざま。

サイン波のLFOを使ったビブラート

ノコギリ波のLFOを使ったビブラート

矩形波のLFOを使ったビブラート

それぞれ、LFOが発振する波形どおりの変調が得られたことがお分かりいただけると思います。

2.Rate(変調の細かさ)

通常のオシレータでいうところの「周波数」に該当するパラメータです。

Rateが高くなるほど細かい変調が得られ、低いほどゆったりとした変調になります。

Rateが高い場合

Rateが低い場合

3.Amp(変調の振れ幅)

通常のオシレータでいうところの「振幅」に該当するパラメータです。

Ampの値が大きくなるほど大きな変調が得られ、小さいほど控えめな変調となります。

Ampの値が大きい場合

Ampの値が小さい場合

4.Phase(変調の位相)

LFOの位相をコントロールするパラメータです。

LFOの波形周期がどの位置からスタートするかをコントロールできます。

正相のサイン波

逆相のサイン波

LFOを使ったモジュレーションのテクニック

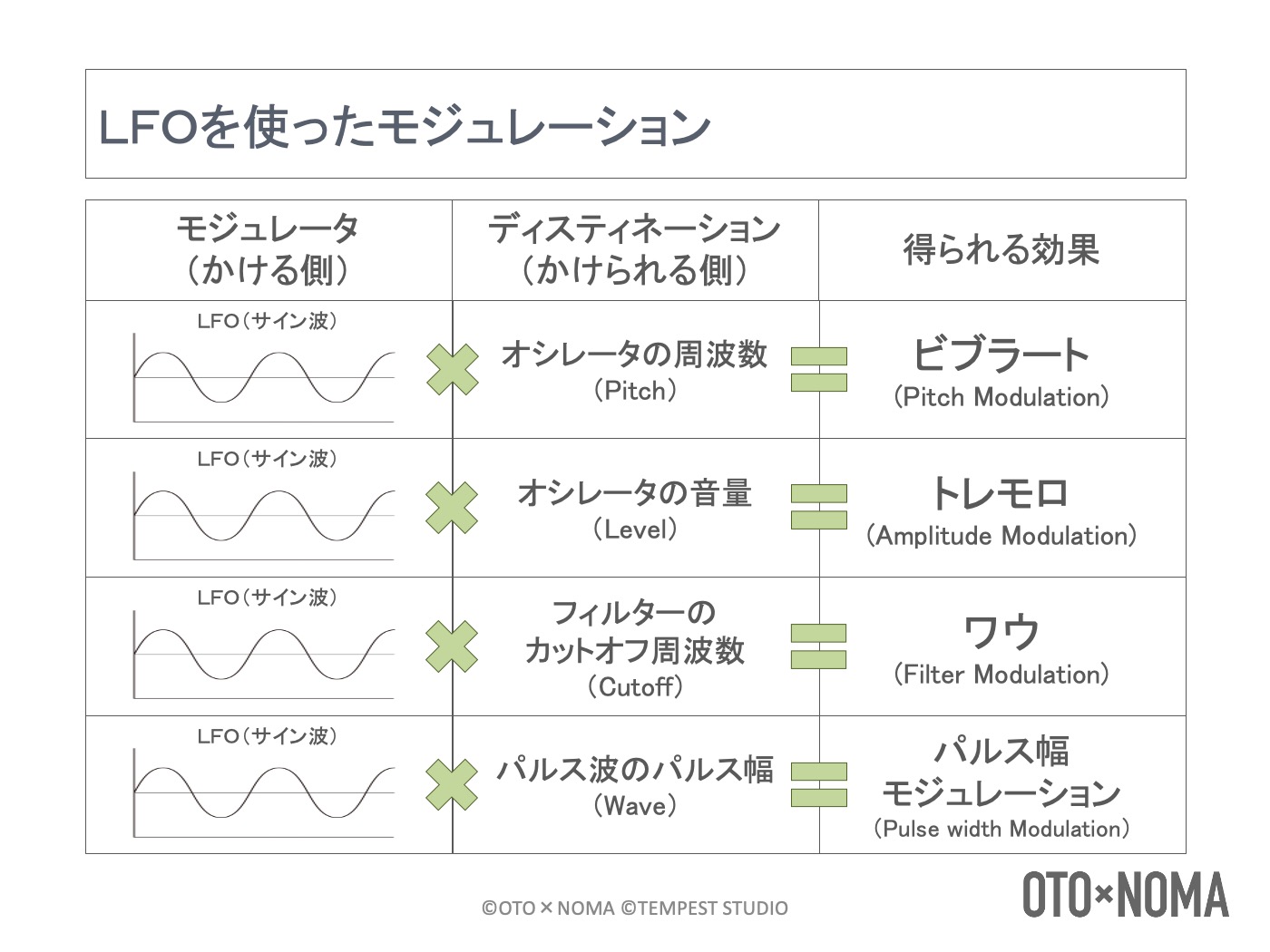

ここからは、LFOを使ったモジュレーションテクニックをお伝えしていきます。

LFOを使った代表的なモジュレーションは、以下の4つです。

- ビブラート

- トレモロ

- ワウ

- パルス幅モジュレーション

ビブラート

LFOを使ってオシレータの周波数をコントロールすることで、ビブラート効果を得ることができます。

トレモロ

LFOを使ってオシレータの音量をコントロールすることで、トレモロ効果を得ることができます。

ワウ

LFOを使ってフィルターのカットオフをコントロールすることでワウ効果を得ることができます。

いわゆる「オートワウ」と同じような効果を作れます。

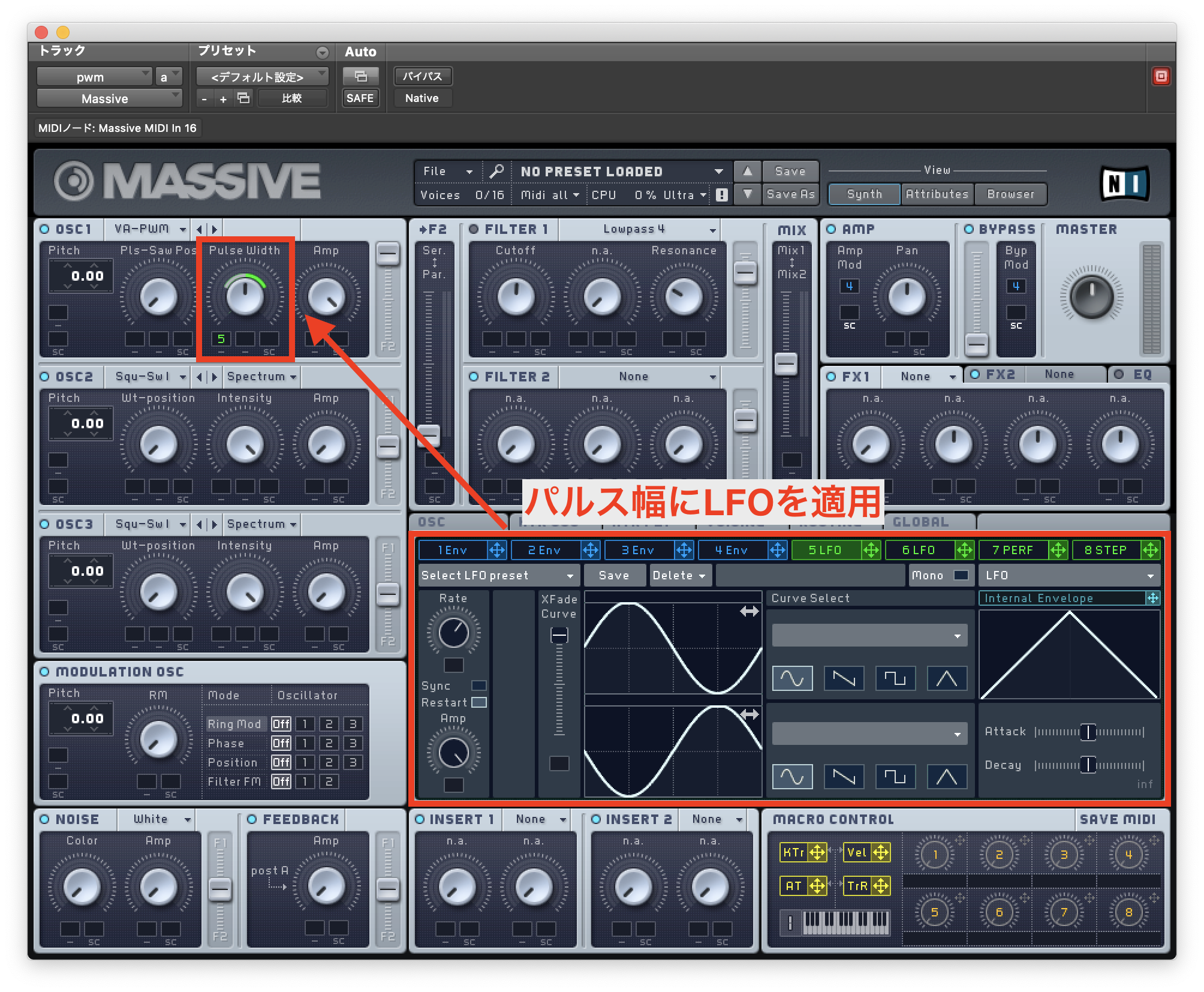

パルス幅モジュレーション

LFOを使ってパルス波のパルス幅をコントロールすることもできます。

これをパルス幅モジュレーション(Puls Width Modulation、PWM)といって、音色が断続的な変化する独特のウネリあるサウンドを作り出すことができます。

ビブラートの応用、FM合成の仕組み

FMシンセの合成方式である「FM合成」は、ビブラートを応用することで実現できます。

FMとは「Frequency Modulation(周波数の変調)」、すなわちビブラートのことなんですね。

LFOのように低い周波数でビブラートをかけることでピッチのゆらぎを得ることができますが、モジュレータのRateを徐々にあげていくと?

Rateが上がるにつれてビブラートとしては認識できなくなっていきますが、その代わり独特の倍音がプラスされて新しいサウンドが生まれたことがお分かりいただけると思います。

これこそがFM合成。その正体は「めっちゃ早いビブラート」だったんですね。

FM合成を使って自在に音作りを行うにはやや高度な知識が必要なため、ここではご紹介程度にとどめますが、掘ってみるとすごく面白いので、興味のある方はぜひチャレンジしてみてください!

まとめ

というわけで、モジュレーションの基本となるLFOによる変調を解説しました。

モジュレータとディスティネーションの組み合わせを変えるだけで多彩なサウンドを作り出すことができますので、ぜひ色々試してみてください。

次回の記事では、さらに応用的なモジュレーションについてお伝えしていきますので、そちらも合わせてお楽しみに!

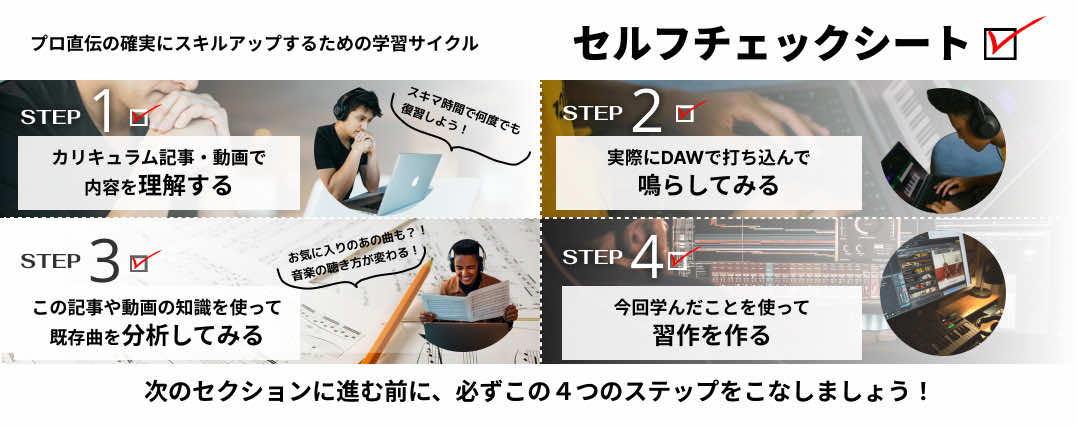

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【あなたの"作曲力"を無料診断】作曲レベルを最短で上げるロードマッププレゼント!

いくつかのカンタンな質問に答えるだけで、自分の作曲力や今の課題がわかる! 現在のレベルや目標に合わせたロードマップもついてくるから、あなたにぴったりの学習プランが見つかります。さらに公式LINEでは、OTOxNOMAをもっと便利に使いこなすための情報も盛りだくさん。登録はもちろん無料。ぜひこの機会にご登録ください!