シンセサイザーの仕組みと構造を解説!シンセを構成する4つの機能を理解しよう!

こんにちは、作曲家・稲毛謙介です。

今日は、シンセサイザーを理解するために欠かすことのできない、シンセサイザーの仕組みと構造について解説していきます。

- シンセサイザーを構成する4つの機能

- 周波数領域と時間領域

- 各機能の概要

- シンセサイザーのサウンドの流れ

など、意図した通りのシンセサウンドを作り上げていくために必要な、シンセサイザーの内部構造を学んでいきましょう!

※こちらの内容は動画でも学習することができます。

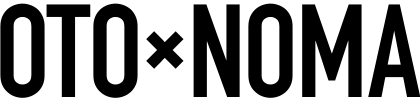

シンセサイザーの仕組みと構造①:シンセを構成する4つの機能

様々なツマミがならび複雑そうに見えるシンセサイザーですが、じつは想像以上にシンプル。

どんなシンセも、基本的には以下の4つの機能で構成されています。

- オシレータ

- フィルター

- エンベロープ

- モジュレーション

それぞれの詳しい解説は後述するとして、ここでは音色がどのようにしてできているか?を考えていきましょう。

周波数領域と時間領域

この世に存在するあらゆる音色は、「周波数領域」と「時間領域」の2つの次元で表すことができます。

周波数領域とは、音色を構成する周波数成分を表すもの。

ぼくとあなたの声では(おそらく)音色が異なると思いますが、その違いを生んでいるのは含まれる倍音の違い、すなわち周波数成分なんですね。

また、音は時間とともに変化していくものです。

例えばピアノは、鍵盤を叩いた瞬間が一番大きな音が鳴り、その後時間とともに小さく減衰していきますよね。

このように、時間経過による音色の変化も、サウンドを構成する大事な要素です。

- 周波数領域 → 音色に含まれる倍音成分(周波数特性)を表すもの

- 時間領域 → 時間の経過とともに現れる音量や音色の変化を表すもの

周波数領域のコントロール

ここからは、シンセを構成する4つの機能のうち、周波数領域と時間領域に分けて、それぞれを司るパラメータをご紹介していきましょう。

まずは周波数領域から。

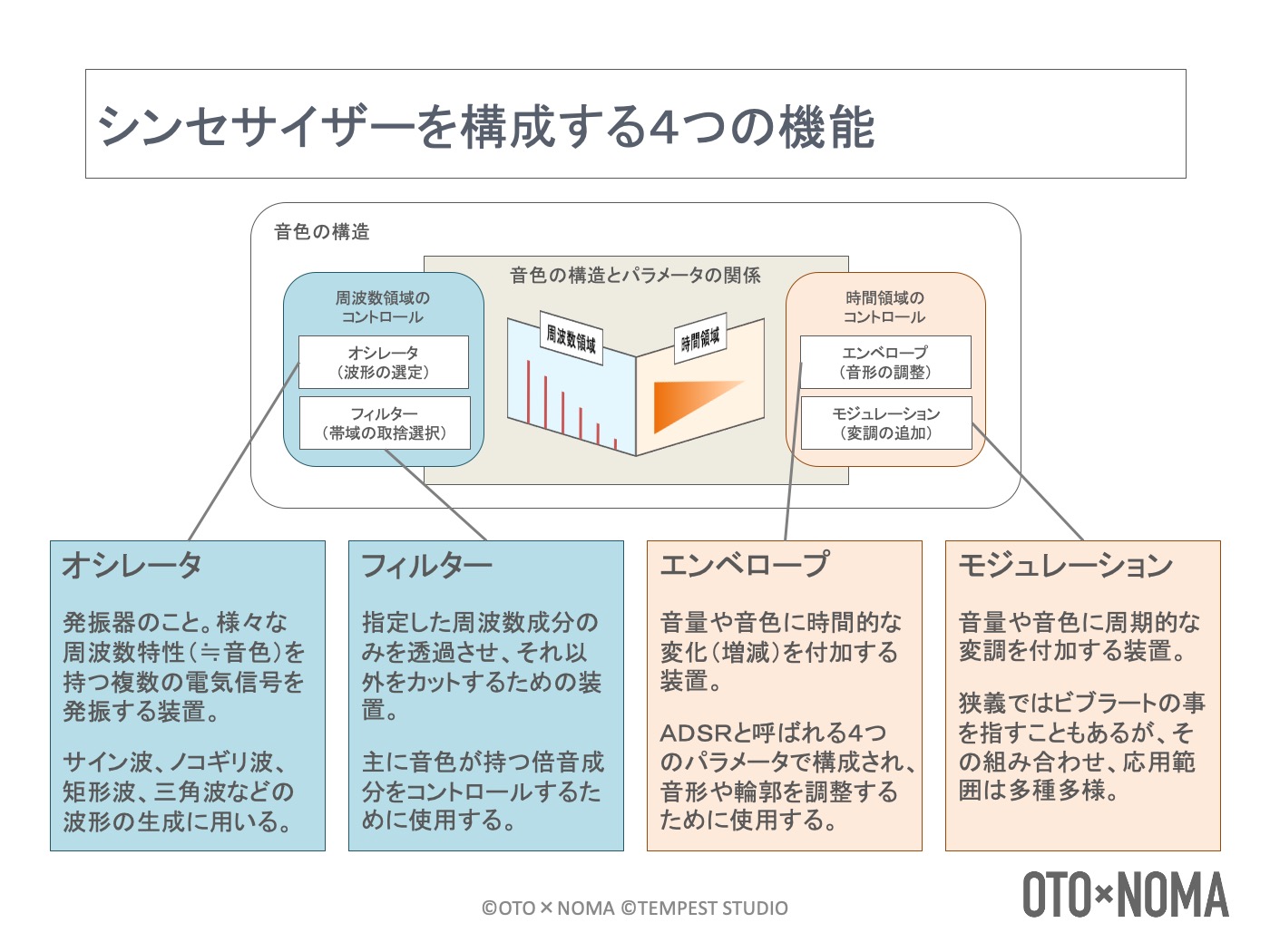

オシレータ

オシレータとは、発振器のことです。

オシレータは、様々な周波数特性を持つ、形の異なる波形(電気信号の波)を発振する装置で、

- サイン波

- ノコギリ波

- 矩形波

- 三角波

といった、様々な種類が存在します。

それぞれの波形ごとに含まれる倍音構成(≒音色)が異なり、作りたい音色に応じて適した波形を選択して使うことになります。

ちなみに、電話の発信音や聴力検査に使用されている音は、すべてオシレータが生成した音色です。

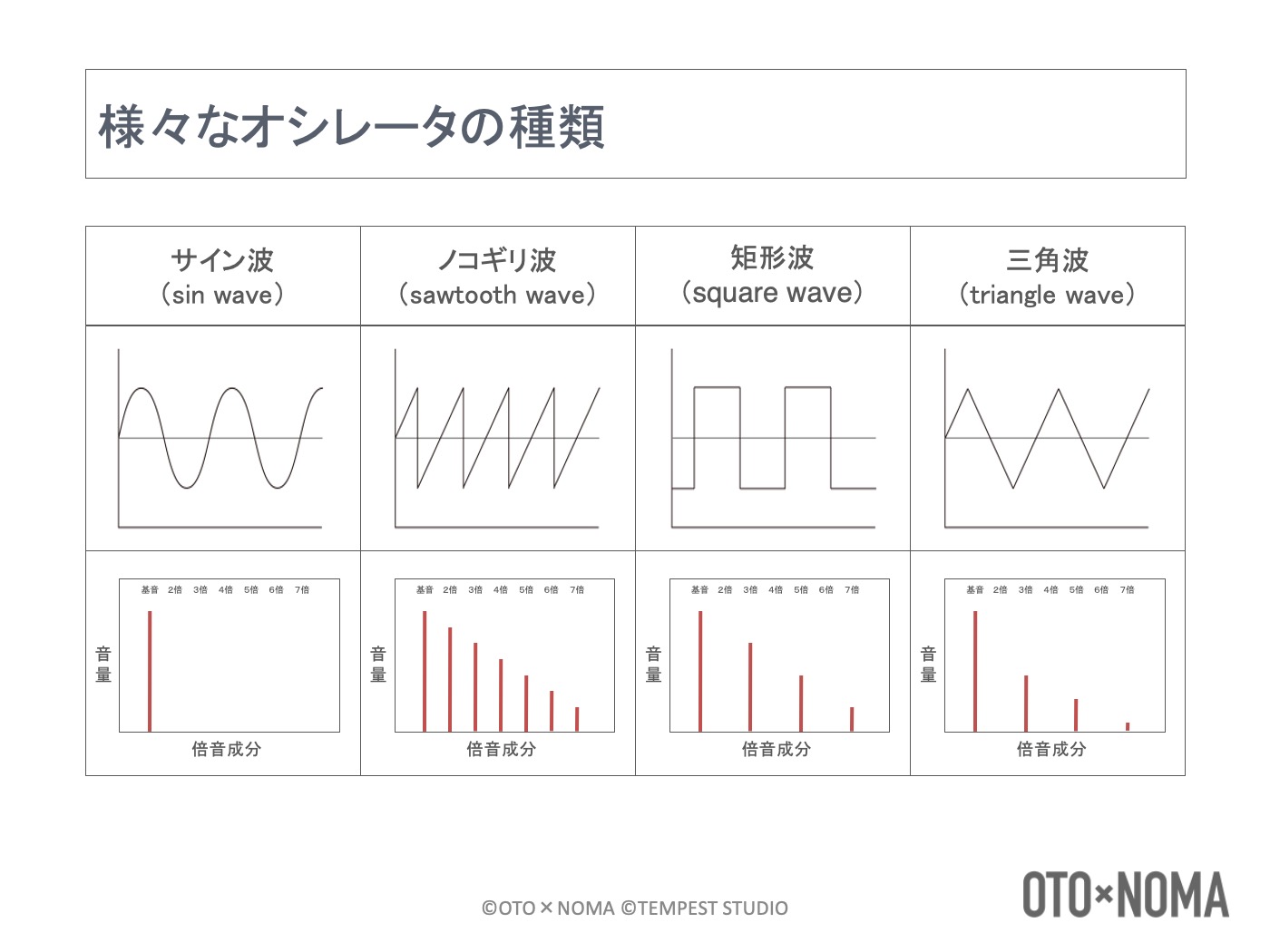

フィルター

フィルターとは、特定の周波数成分のみを通過させ、その他の成分をカットすることで周波数特性を変化させる装置です。

欲しいものは通過させて、いらないものは遮断する。コーヒーのフィルターなどと全く一緒ですね!

コントロールしたい周波数特性ごとに

- ローパスフィルター

- ハイパスフィルター

- バンドパスフィルター

- シェルフフィルター

など、様々な種類があるほか、音色そのものをガラッと変えてしまう特殊なフィルターまで様々な種類があります。

シンセはもちろんのこと、DAWのプラグインやDJミキサー等にも搭載されていることが多いですね。

時間領域のコントロール

次に、時間領域に関する機能を見ていきましょう。

エンベロープ

エンベロープとは、オシレータが発振したサウンドに対して、時間の経過に伴う定型的な変化を付与する装置です。

(装置自体の名前はエンベロープジェネレータと呼ばれます。)

オシレータやフィルターなどの周波数領域を扱う装置だけでは実現出来ない、時間領域でのコントロールを担うもっとも基本的な機構で、オシレータに次いで使用頻度が高い非常に重要なセクションでもあります。

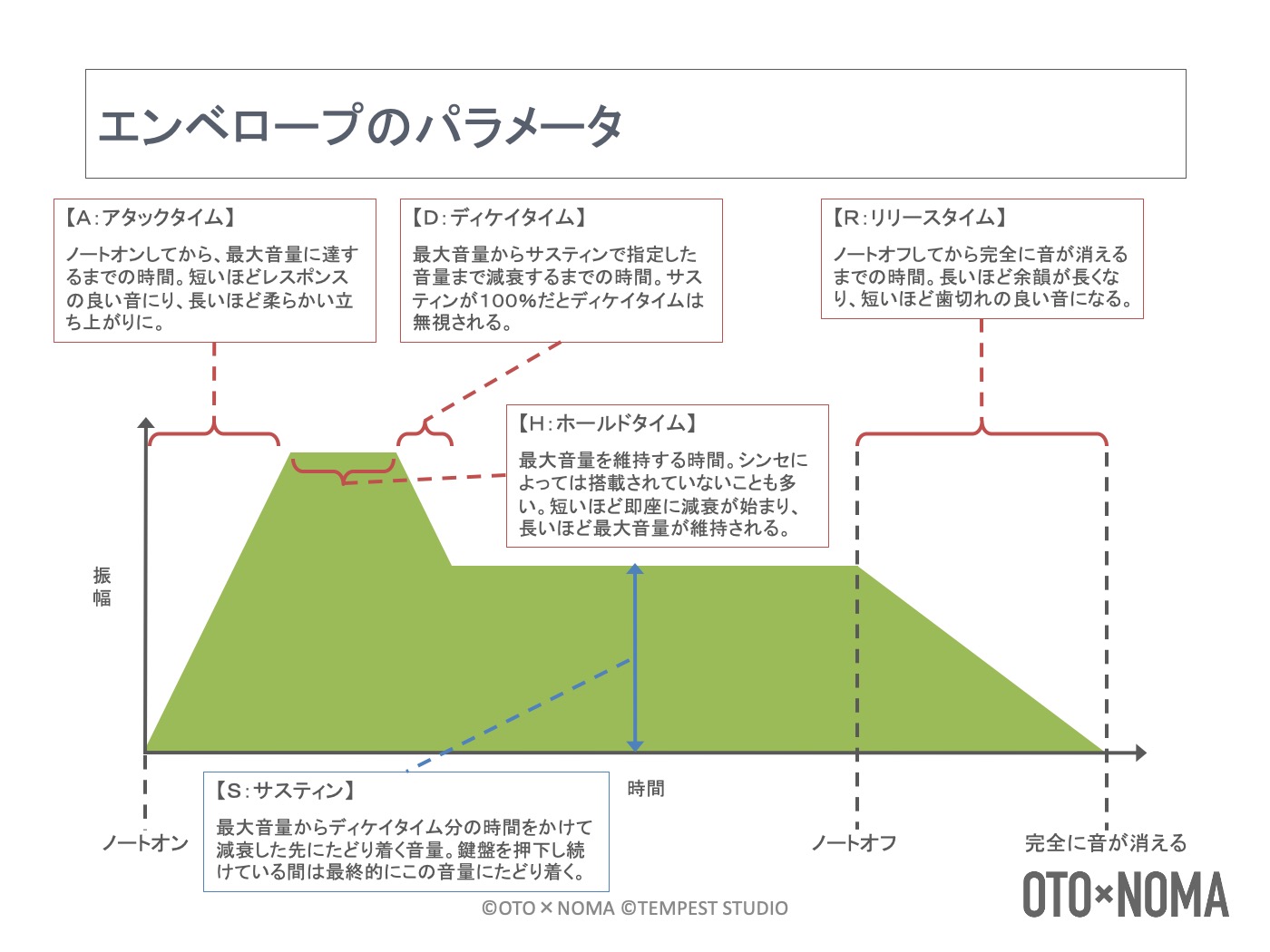

エンベロープを構成するパラメータは、ADSRとよばれるもので、それぞれの役割は以下の通りとなります。

- A(Attack Time)= 音の立ち上がりの速さを担うパラメータ

- D(Decay Time)= 発音途中の音量の推移にかかる時間をコントロールするパラメータ

- S(Sustain)= 鍵盤を押し続けた末に最終的にたどり着く音量の値

- R(Release Time)= 鍵盤を離したあとに残る余韻の時間

ちょっとややこしいかもしれませんが、詳しくはエンベロープの解説記事でがっつりご説明しますので、今は「そういうパラメータがあるんだ〜」くらいに覚えておいてください。

モジュレーション

モジュレーションとは、サウンドに対して何らかの変調をもたらすことを言います。

モジュレーション信号を発生させる装置をモジュレータといって、どのパラメータにどのようなモジュレータをアサインするかで、得られるサウンドが全く変わってきます。

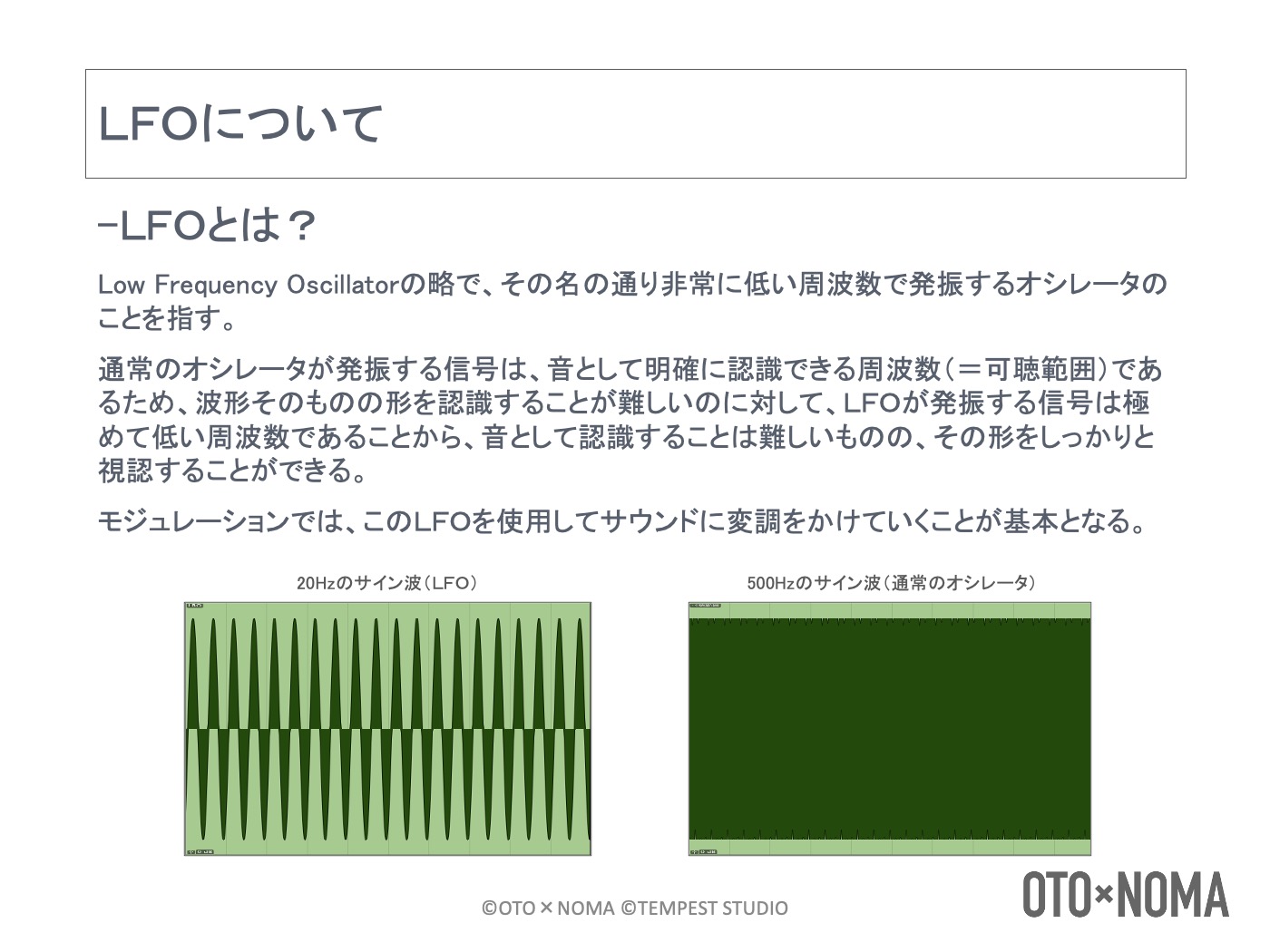

代表的なモジュレータといえば「LFO」が有名ですね。

LFOは「Low Frequency Oscillator」の略で、その名の通り非常に低い周波数で発振するオシレータのことです。

詳しい説明は、LFOやモジュレーションの解説記事で改めて行いますが、モジュレーションでは、このLFOを使用してサウンドに変調をかけていくことが基本となる点を覚えておきましょう。

シンセサイザーの仕組みと構造②:サウンドの流れを理解しよう!

シンセサイザーを構成する4つの機能の概要がわかったところで、それぞれの機能がどのように作用して音を出しているかを見てみましょう。

上図を見ていただけるとわかると思いますが、シンセサイザーサウンドは実は非常にシンプルな仕組みで作られていることがわかります。

じつはこれだけなんです!

じゃあエンベロープやLFOは何をしているかというと、オシレータやフィルターにちょっかい(変調)を出してるだけで、サウンドそのものには全く触れていないという点がとっても大事なポイント。

この仕組みと構造を理解しておくと、シンセの音作りへの理解度が格段に増しますので、ぜひ頭の片隅に置いておきましょう!

まとめ

というわけで、シンセサイザーを構成する4つの機能と、シンセサイザーの仕組みと構造について解説しました!

シンセやそれを構成する各機能の挙動を理解する上で、今日のお話は非常に重要なステップとなりますので、ぜひざっくりとでもいいので理解しておいてくださいね。

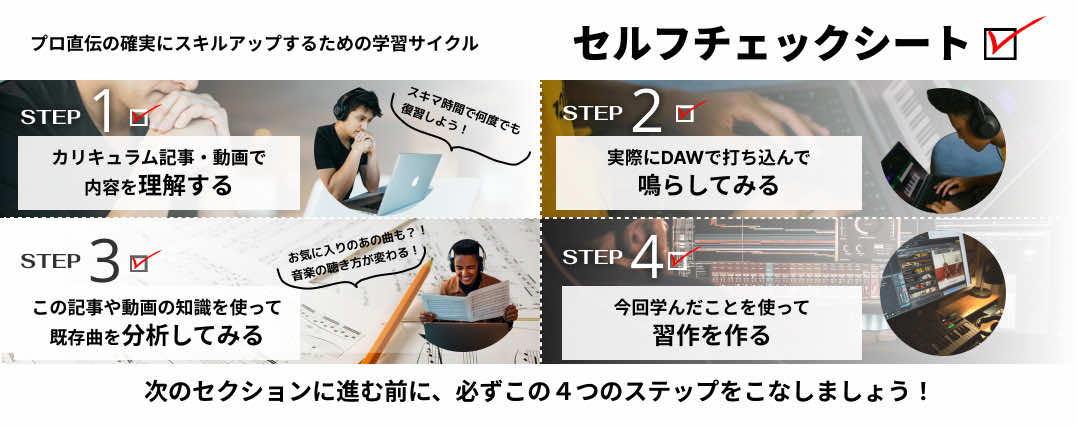

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【登録無料】公式LINEに登録してOTOxNOMAをもっと便利に活用しよう!

公式LINEアカウントには、OTOxNOMAを便利に活用するための機能が満載!あなたにぴったりのカリキュラムを見つけたり、効果的な学習方法を学んだり、最新情報を受け取ったりと、OTOxNOMAを最大限活用するためのヒントが目白押しです。登録は無料!ぜひこの機会にご登録ください!