エフェクターの基礎知識⑧:ディストーション&オーバードライブの基礎を理解しよう!

こんにちはOTOxNOMA認定講師の鎧都万雄大です。

今日は、ディストーション&オーバードライブの基礎知識について解説していきます。

- ディストーション&オーバードライブとは?

- ディストーションとオーバードライブの違い

- ディストーション&オーバードライブの使用例

- 各種パラメータの解説

音を意図的にクリッピングさせて、歪ませることのできるエフェクター。

ギターを演奏される方にはお馴染みですが、それ以外の使い方をご存知ですか?

そのほかどんなケースで使われるのか?そのためにはどんな調整をしたら良いのか?

それらを正しく判断できるようしっかりと解説していきますので、ぜひご活用ください!

※こちらの内容は動画でも学習することができます。

エフェクターの基礎知識⑧:ディストーション&オーバードライブの基礎を理解しよう!

ディストーション&オーバードライブとは?

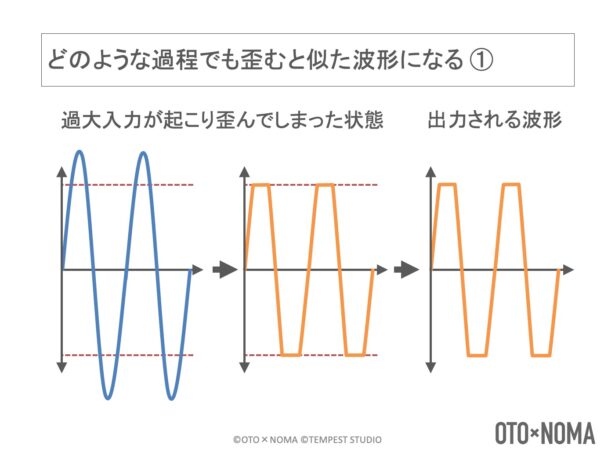

ディストーションとオーバードライブ、どちらも音を過大増幅させて意図的にクリッピングさせることで歪みを得るエフェクターです。

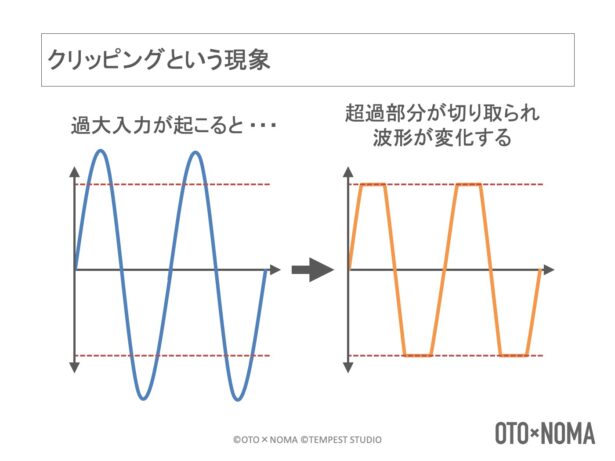

クリッピングは「切り取る」という意味になります。

音響機器では、音量を大きくしすぎるとクリッピングという現象が起き波形の一部が切り取られてしまいますが、その現象のことを指しています。

当然、波形が変われば聴こえる音も変化するため、本来であれば好ましくない現象です。

しかし、この変化を積極的に音作りに活用することで独特のパワフルなサウンドを生み出すのが、ディストーションやオーバードライブといった、いわゆる「歪み系」のエフェクターというわけですね。

ちなみに「歪み」という言葉は「ゆがみ」とも「ひずみ」とも読めますが、音楽分野では「ひずみ」と呼びます。

ディストーションとオーバードライブの違い

この2つを区別することはカンタンなようで難しくもあります。

というのも、ディストーションとオーバードライブ、実はどちらも基本的な仕組みは全く同じだからです。

そのため、両者の明確な線引きは難しく、とくに聴感上の区別は聴く人の主観によって左右されてしまいます。

例えば以下のサウンドを聞いてみてください。

ディストーション(Distortion)

オーバードライブ(OverDrive)

サウンドに違いこそあれど、どちらがディストーションでどちらがオーバードライブなのか、答えを知らなければ判別がつきにくいのではないでしょうか?

このように非常に似たサウンドを持つ両者ですが、それぞれの名前を詳しくみてみると、どんな意図で用いられたかがわかります。

ディストーションは「歪み」そのものを指します。

一方、オーバードライブは「過度に働かせる、酷使する」ということを指します。

つまり、ディストーションには「歪ませるぞ!」という明確な意図があり、逆にオーバードライブは「結果として歪んでしまった」というニュアンスで用いられます。

この違いから、ガッツリハードに歪んだ音は「ディストーション」、比較的ライトに歪んだ音を「オーバードライブ」と呼ぶ場合もあります。

これについては、歪み系エフェクトの成り立ちをたどってみるとより理解が深まります。

1949年ごろにエレキギターが生まれ、その音を増幅するためにギターアンプが開発されました。

当時のエレキギターはクリーントーンで鳴らすことが一般的でしたが、一部のギタリストたちは、アンプの音量を一定以上に設定することで歪んだサウンドが得られることに気づきます。

この現象は、アンプが持つ「音を増幅させる回路」を過度に働かせて得た歪みなので「オーバードライブ」と呼ばれるようになります。

その後もギタリストたちはさらなる歪みを求めて、アンプのスピーカーに穴を開けたりカミソリで切り込みを入れたりと、まさに酷使するようになっていきます。

そうこうしているうちに、そんな過激なことをせずとも簡単に歪みを得ることのできるエフェクターとして「ディストーション」が誕生したのです。

このことからも、

- ディストーション:ハードな歪み

- オーバードライブ:ライトな歪み

という意味合いで、おおよそ区別されていることがうかがえます。

ディストーション&オーバードライブの使用例

前項でお話しした通り、ディストーションとオーバードライブに明確な区別がありません。

そのため、どのようなケースで使われるのかは両者をまとめて解説していきます。

歪み系エフェクターを使うケース

- ケース1:エレキギターの音作りに用いる

- ケース2:ラジオボイスの雰囲気を作る

- ケース3:わずかにかけて倍音を付加する

■ ケース1:エレキギターの音作りに用いる

いうまでもなく、歪み系エフェクターの王道的な使い方です。

同じディストーションやオーバードライブでも、メーカーや機種によってそれぞれ歪み方に差があります。

正解はありませんので、様々なものを試しながら理想の音を探していきましょう。

歪み系エフェクターなし

歪み系エフェクターあり

歪み系エフェクターあり+ディレイ&リバーブ

■ ケース2:ラジオボイスの雰囲気を作る

「フィルターの使用例:ケース3」でご紹介したラジオボイス加工と併用することで、よりラジオらしい雰囲気を作ることができます。

歪みが加わることで、より一層リアリティが増しますね。

歪み系エフェクターなし

歪み系エフェクターあり

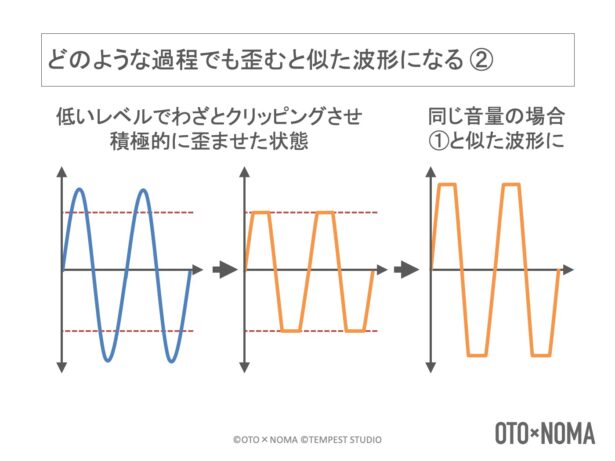

■ ケース3:わずかにかけて倍音を付加する

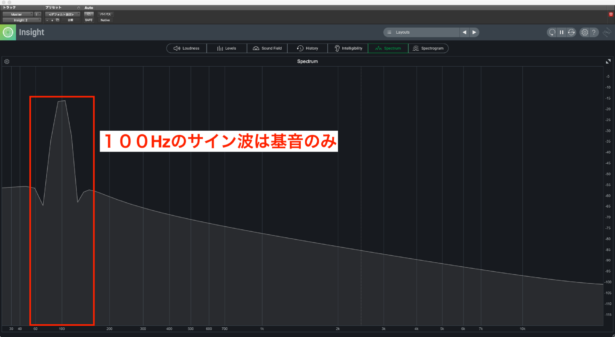

歪むことで波形は矩形波に近づいていきます。

そうすることで、元の音には存在しなかった奇数倍音成分が付加され音抜けがよくなる場合があります。

100Hzの正弦波のみ

100Hzのサイン波+歪み系エフェクター

とはいえ、本来であれば好ましくない変化ですので、かけすぎ厳禁です。

音抜けを改善したい場合は、EQや音量バランス調整など、その他の解決方法も含めて検討しましょう。

また、この使い方に特化したエフェクターを「エキサイター」「エンハンサー」と呼ぶこともあります。

歪み系エフェクターなし

歪み系エフェクターなし+他トラック

歪み系エフェクターあり

歪み系エフェクターあり+他トラック

各種パラメータの解説

ディストーションやオーバードライブには以下のようなパラメータがあります。

- ドライブ(Drive)

- トーン(Tone)

それぞれのパラメータでどんな変化が起こるのか解説していきます。

以下の素材にエフェクトをかけてみますので、変化を聴き比べてみましょう。

エフェクトなし

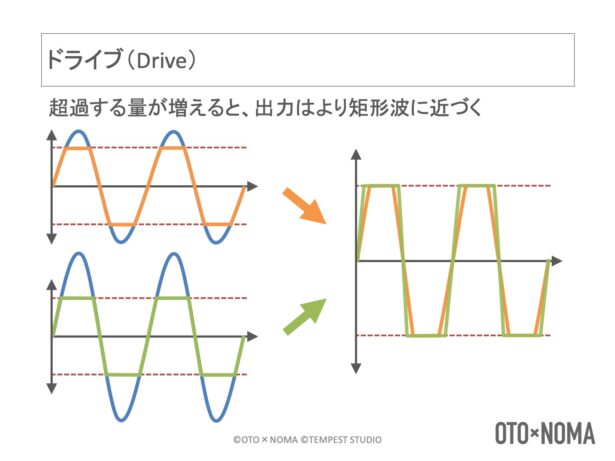

ドライブ(Drive)

歪みの度合いを決めるパラメータです。

「ゲイン(Gain)」や「ボリューム(Volume)」と表記されている場合もあります。

一般的にゼロから+(プラス)方向に設定し、値が高いほど過激に歪んでいきます。

また、歪み度合いが大きいほど原音のダイナミクスは失われてしまうので注意しましょう。

ダイナミクスについては下記の記事で解説しています。

ドライブが低い

ドライブが大きい

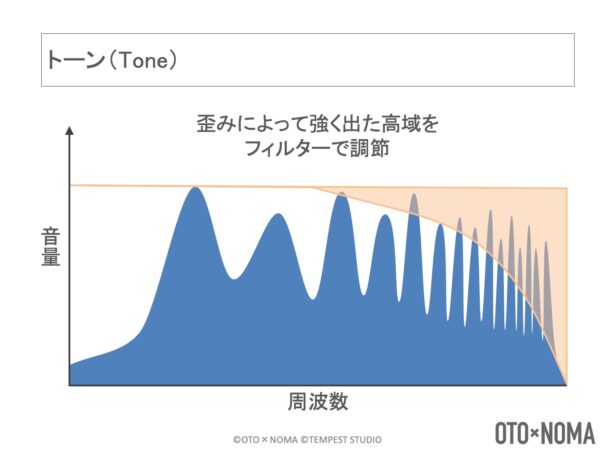

トーン(Tone)

歪ませた後の周波数バランスを調整するパラメータです。

「フィルター(Filter)」や「ハイカット(High Cut)」と表記されている場合もあります。

一般的に高く設定するほど高域が強く、低く設定するほど高域が弱くなります。

歪み度合いが大きいほど高次倍音が強く出るので、楽曲に馴染むよう調整しましょう。

また、そのエフェクターがどんなフィルターを搭載しているかでサウンドの変化も異なりますのでその点も考慮しましょう。

フィルターの種類や仕組みについては以下の記事で詳しく解説しておりますのでそちらをご参照ください。

トーンが低い

トーンが高い

まとめ

というわけで、ディストーションとオーバードライブについて詳しく解説しました。

クリッピングという現象を利用し、音を歪ませるエフェクター。

歪みの度合いによって、ギターの音作り以外にもさまざまな使い方があることがお分かりいただけたと思います。

DAW上であればいくらでも設定を変えられますので、さまざまな使い方を試しながら効果的な使い方をマスターしていきましょう!

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【登録無料】公式LINEに登録してOTOxNOMAをもっと便利に活用しよう!

公式LINEアカウントには、OTOxNOMAを便利に活用するための機能が満載!あなたにぴったりのカリキュラムを見つけたり、効果的な学習方法を学んだり、最新情報を受け取ったりと、OTOxNOMAを最大限活用するためのヒントが目白押しです。登録は無料!ぜひこの機会にご登録ください!