モノシンセ固有の機能、レガートとグライド(ポルタメント)を徹底解説!

こんにちは、作曲家・稲毛謙介です。

今日は、モノフォニックシンセサイザー固有の機能である、「レガート」と「グライド(ポルタメント)」について解説していこうと思います。

いずれも、モノフォニックシンセを用いた音作りの際には頻繁に使用するもの。

とくにシンセリードの音作りには欠かせない機能となっていますので、その挙動をしっかり理解していきましょう!

※こちらの内容は動画でも学習することができます。

モノシンセ固有の機能「レガート」と「グライド(ポルタメント)」

前回の記事で解説したとおり、モノシンセには固有の機能があります。

ひとつは「レガート」、もうひとつは「グライド」です。

いずれも、シンセベースやシンセリードなど、モノシンセを活用した音作りには欠かせないもの。

それぞれ詳しく解説していきます。

レガート

レガートは、連続した2つのノートを切れ目なくつなげて演奏する機能です。

一般的にいわれているレガートと何も変わりありませんね!

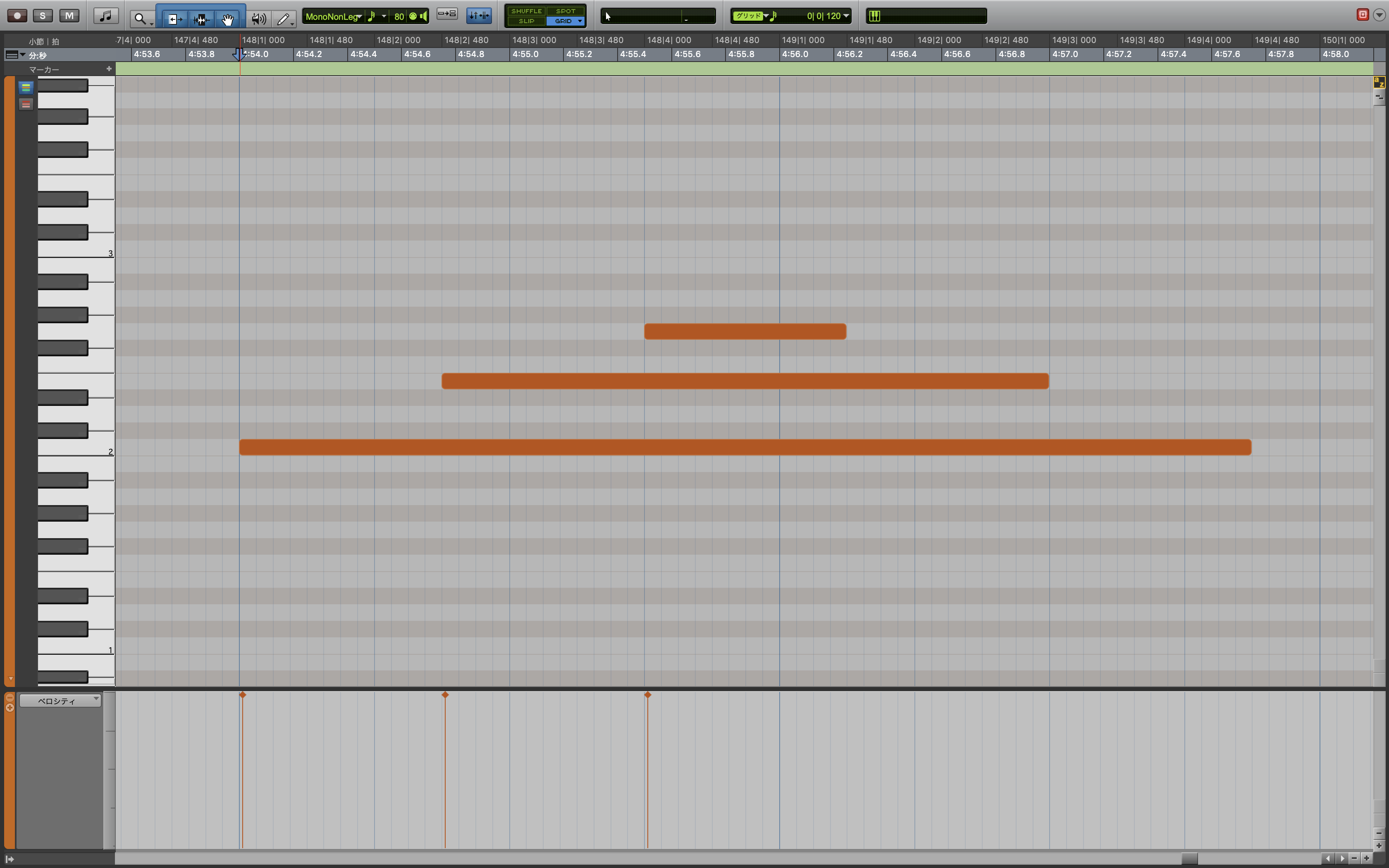

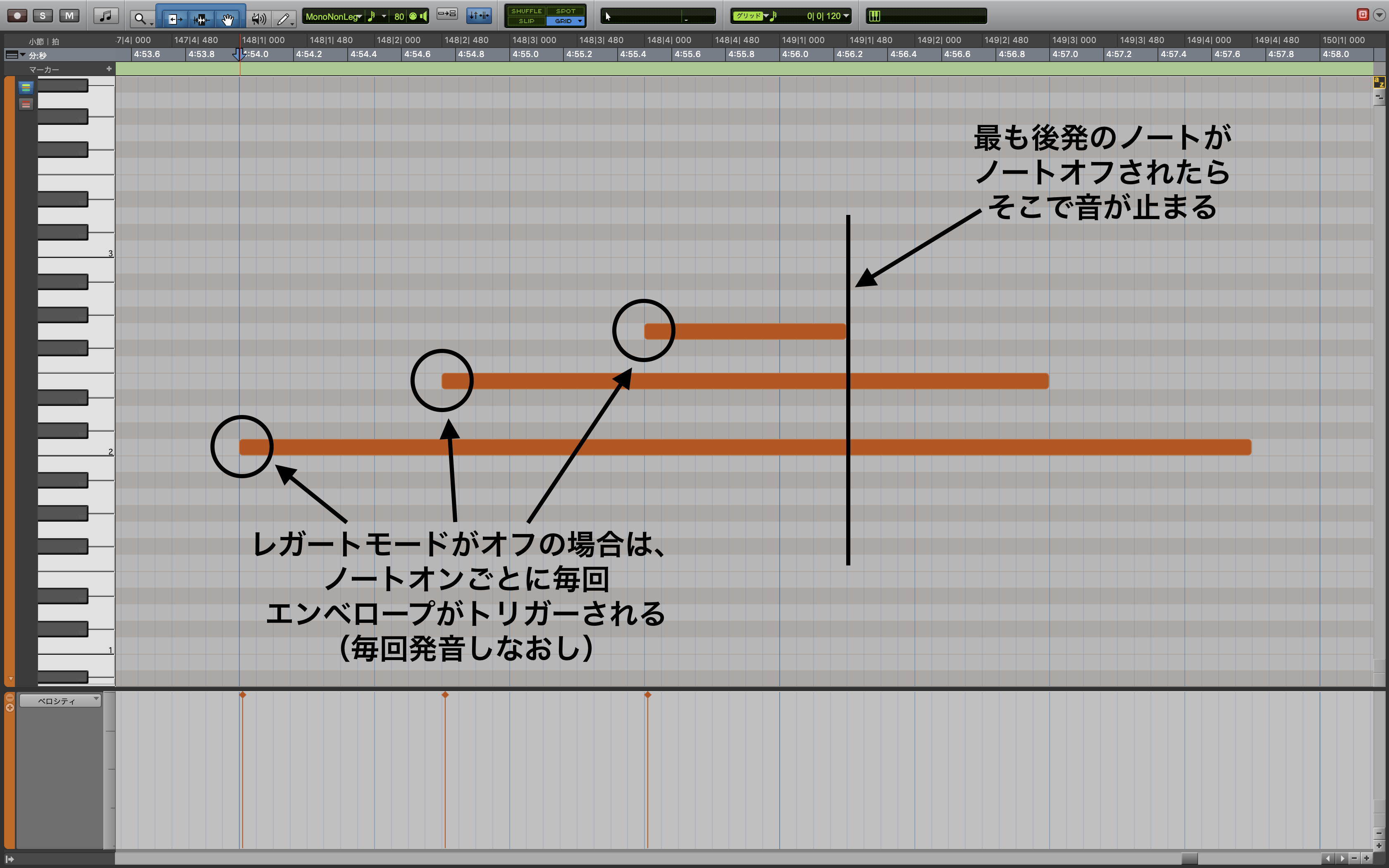

例えば、以下のようにピアノロール上で複数のノートが重なって入力された場合

- モノシンセ:レガート機能がオフの場合

- モノシンセ:レガート機能がオンの場合

- ポリシンセの場合

で、それぞれ挙動が変わってきますので、検証してみましょう。

1. モノシンセ:レガートなしの場合

レガート機能がオフになっているモノシンセでは、以下のような挙動になります。

- 新しいノートが発音されるたびにエンベロープがトリガーされる(毎回Attackからの再生スタート)

- 最も後発のノートがノートオフされたらその時点で音が止まる

2. モノシンセ:レガートありの場合

レガート機能がオンになっているモノシンセでは、以下のような挙動になります。

- エンベロープがトリガーされるのは最初の1回のみ

- 以後は同じエンベロープの中で音程のみが変化する

- 最も長いノートがノートオフされるまで、原則として音は鳴りやまない(ただしSustainの値による)

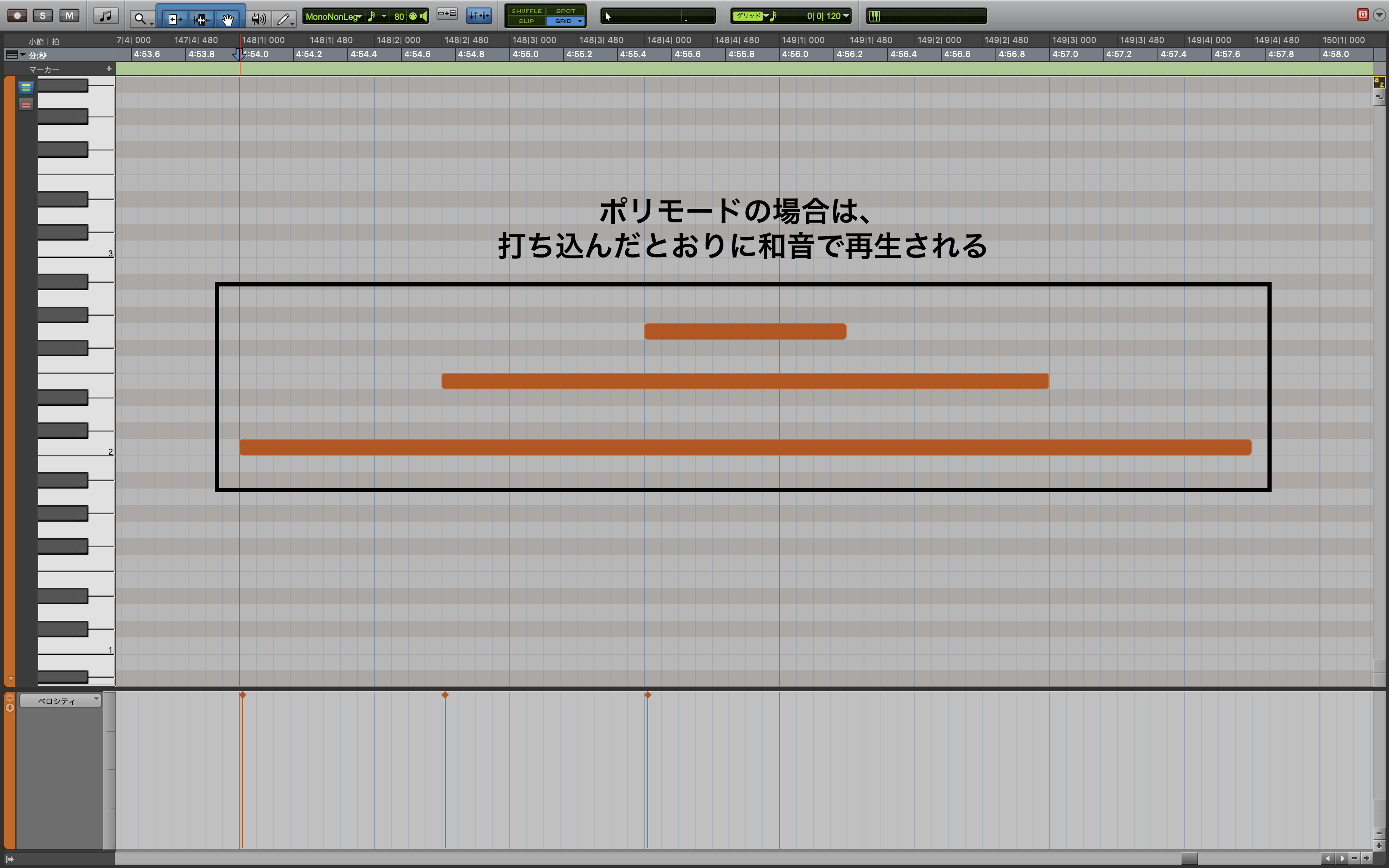

3. ポリシンセの場合

さらに、ポリシンセの場合は、以下のような挙動になります。(こちらはシンプルですね!)

- 打ち込んだとおりに和音で再生される

- もちろんエンベロープは各ノートごとにトリガーされる

これが、モノシンセにおけるレガート機能の挙動となります。

エンベロープに関する詳しい解説は、以下の記事をご覧ください。

グライド(ポルタメント )

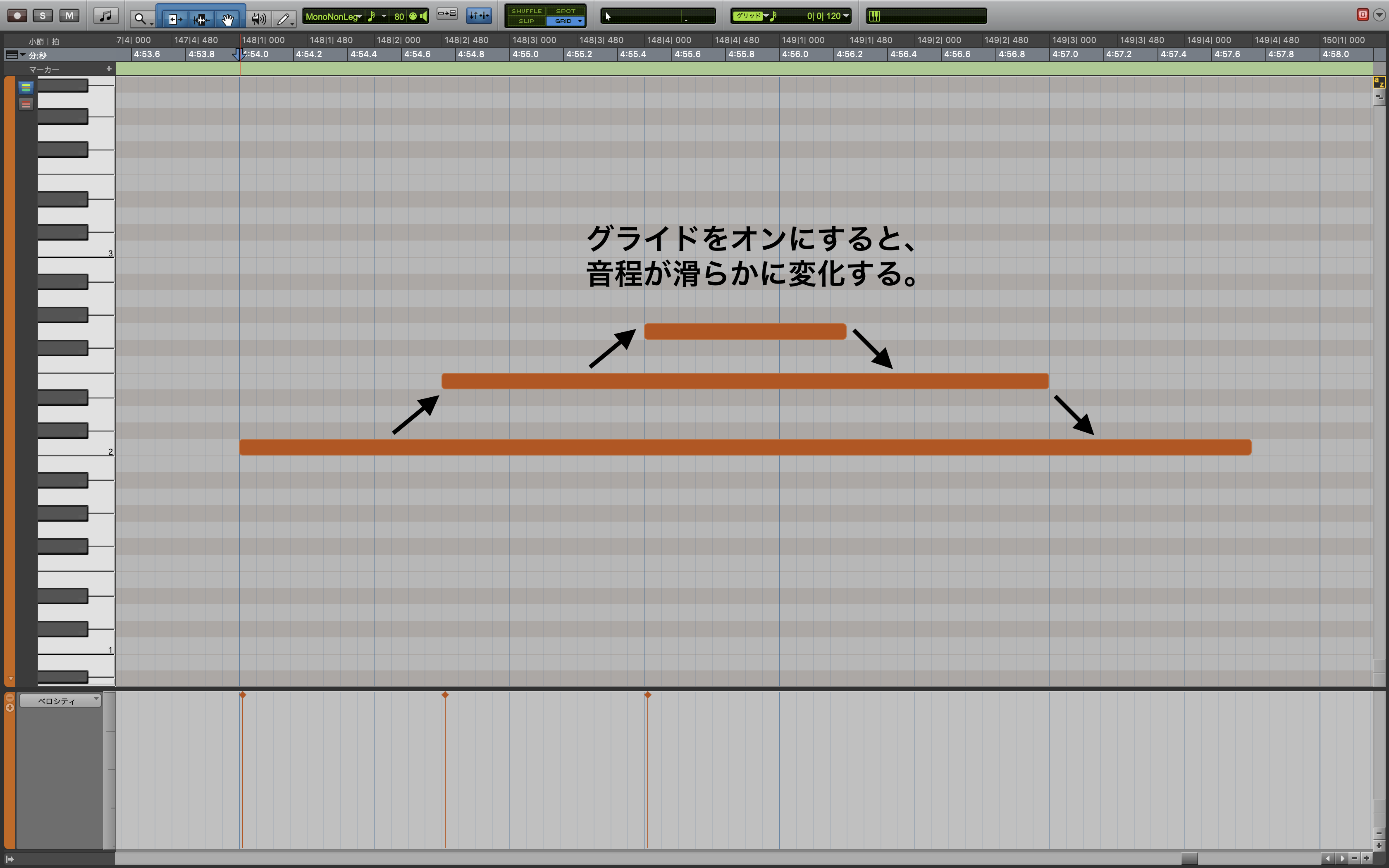

グライドとは、レガートでつながっているノートの音程を滑らかにつなげて演奏する機能です。

一般的にいわれている、ポルタメントやグリッサンドと同じような効果を得ることができます。

グライドをオンにしたリード

グライドタイム

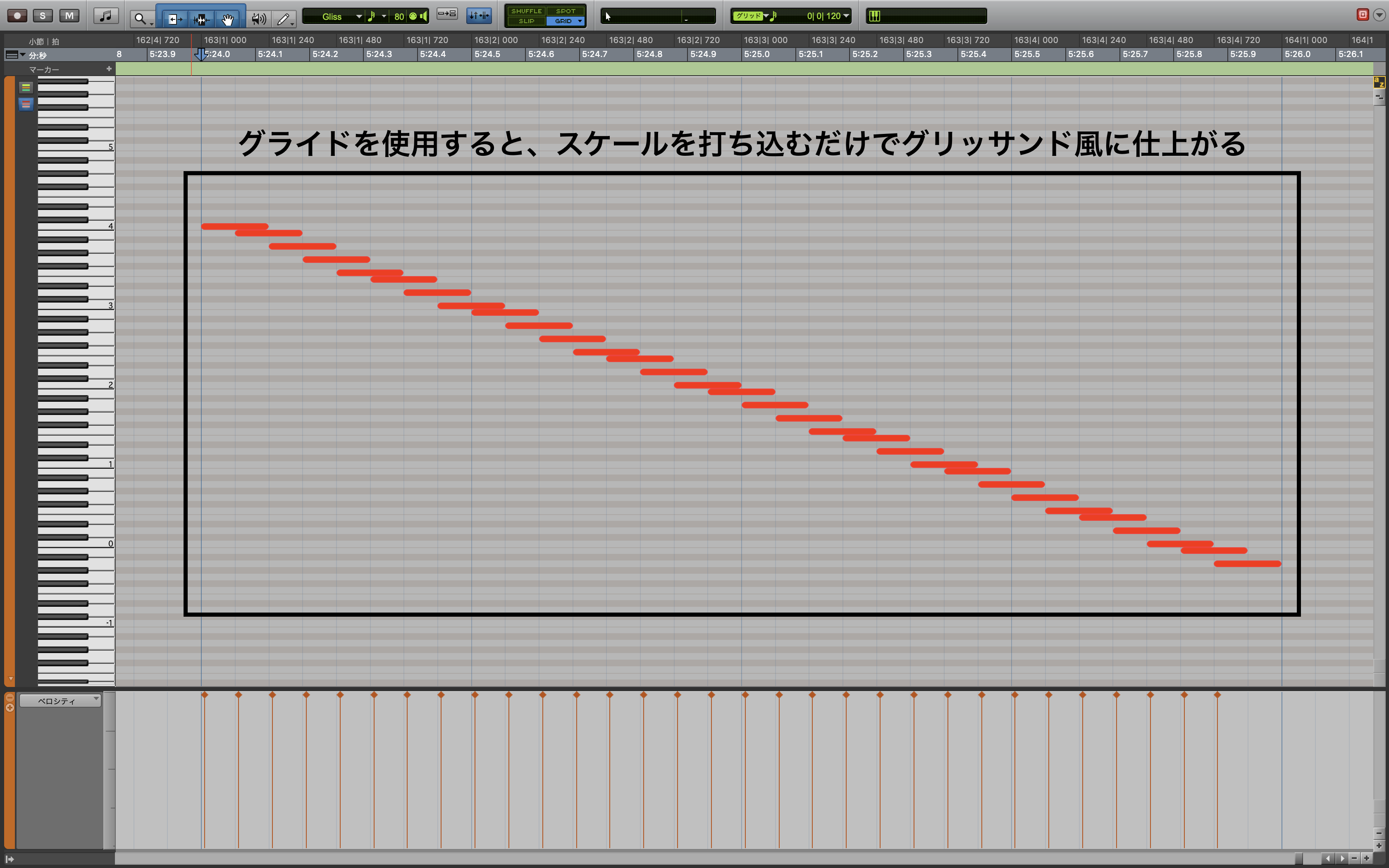

グライド機能には、グライドタイムと呼ばれる固有のパラメータがあり、音程が推移する時間をコントロールすることができます。

グライドタイムが短い場合

グライドタイムが長い場合

グライドタイムをうまく調整すると、段階的なスケールを入力するだけで簡単にグリッサンドを作り出すこともできます。

グライドを活用したグリッサンドの例

このように、グライドを活用することで多彩な演奏表現が可能になります。

よほどパキッと音程を変えながら演奏したい場合を除いては、軽めにグライドを入れておいたほうがモノシンセらしいサウンドになりますので、とくにシンセリードの音作りの際には活用してみてくださいね!

まとめ

というわけで、モノシンセ固有の機能「レガート」と「グライド」について解説しました。

後日お届けするシンセアレンジのの解説記事の中でも折に触れて登場する重要な機能ですので、この機会にしっかりと覚えておいてください!

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【あなたの"作曲力"を無料診断】作曲レベルを最短で上げるロードマッププレゼント!

いくつかのカンタンな質問に答えるだけで、自分の作曲力や今の課題がわかる! 現在のレベルや目標に合わせたロードマップもついてくるから、あなたにぴったりの学習プランが見つかります。さらに公式LINEでは、OTOxNOMAをもっと便利に使いこなすための情報も盛りだくさん。登録はもちろん無料。ぜひこの機会にご登録ください!