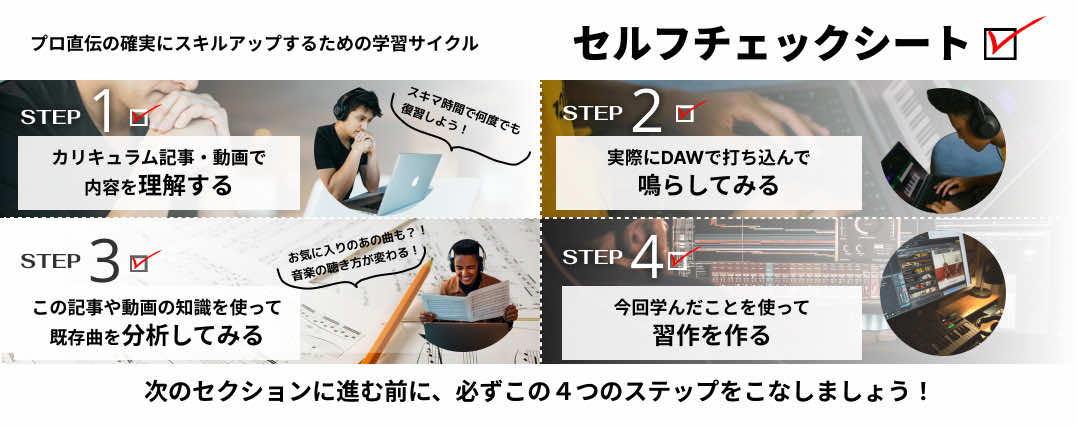

キーボードのサウンドメイク基礎①:アコースティックピアノのサウンドメイクを理解しよう!

こんにちは、作曲家・稲毛謙介です。

今日からは、各種キーボードのサウンドメイク基礎知識についてお話していきます。

まずは、アコースティックピアノのサウンドメイクから。

- アコースティックピアノのサウンドメイク手順

- プリセット選定

- 音像調整

- 各種ノイズの調整

- 各種エフェクトの調整

アコースティックピアノの音作りはどのような手順で行えばよいのか?

どのような点に着目して音作りすべきか?

詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください!

※こちらの内容は動画でも学習することができます。

キーボードのサウンドメイク基礎①:アコースティックピアノのサウンドメイクを理解しよう!

アコースティックピアノのサウンドメイク手順

アコースティックピアノのサウンドメイク手順は以下のとおりです。

- プリセット選定

- 音像調整

- 各種ノイズの調整

- 各種エフェクトの調整

アコースティック楽器であることから、やはり決め手となるのは楽器そのものの音色。

どの音源を使うのか、どのモデルを選ぶのか、どんなプリセットを選ぶのかによって印象も大きく変わります。

楽曲にマッチしたサウンドを選べるよう、普段からお手持ちの音源のプリセットをよく聴き込んでおくのがオススメです!

それでは、各項目について詳しく解説していきましょう。

■ 1. プリセット選定

まずはプリセットを選んでいきましょう。

同じモデルのピアノであってもたくさんのプリセットが用意されており、それぞれに特徴のあるサウンドを持っています。

まずはプリセットを1つずつ聴きながらイメージに近いものを選んでいきましょう。

プリセットには「Rock」「Pop」などのジャンル名や、「Bright」「Softest」などのニュアンスを表す言葉、「Studio」「Stage」など場所を表す言葉がつけられている場合があります。

これらのイメージからある程度目星をつけていくのも良いでしょう。

KEYSCAPE:LA Custom C7 Grand Piano

KEYSCAPE:LA Custom C7 – Rock

KEYSCAPE:LA Custom C7 – Pop

KEYSCAPE:LA Custom C7 – Bright

KEYSCAPE:LA Custom C7 – Softest

KEYSCAPE:LA Custom C7 – Studio

KEYSCAPE:LA Custom C7 – Stage

■ 2. 音像調整

次に、音像を調整していきます。

ピアノの音源というのは、総じてステレオ幅いっぱいにサウンドが配置されているものです。

また、高音ほど右寄りに、低音ほど左寄りに配置されており、音域によって定位が変わるものも少なくありません。

この特徴は、ピアノソロを想定した楽曲ならばそこまで問題にはなりませんが、バンド編成のように他のパートと共存させる際に悪影響がある場合も。

そんな時は、以下のいずれかの方法で音像を調整してみましょう。

- 音源内部での調整

- パナーやイメージャーによる調整

音源内部での調整

音像を調整する機能を持っている音源ならば、それを使ってステレオ幅をコントロールするとよいでしょう。

例えば、Spectrasonicsの「KEYSCAPE」の場合は、「MONO」ボタンを押すことでモノラル音像に変更できます。

KEYSCAPE:MONOオフ

KEYSCAPE:MONOオン

また、XLN AudioのAddictive Keysのようにマイクポジションを自由に選択できる音源ならば、使用するマイクやその音量を調整することでさまざまな音像を作り出すことができますので活用すると良いでしょう。

Addictive Keys:広いマイキング

Addictive Keys:狭いマイキング

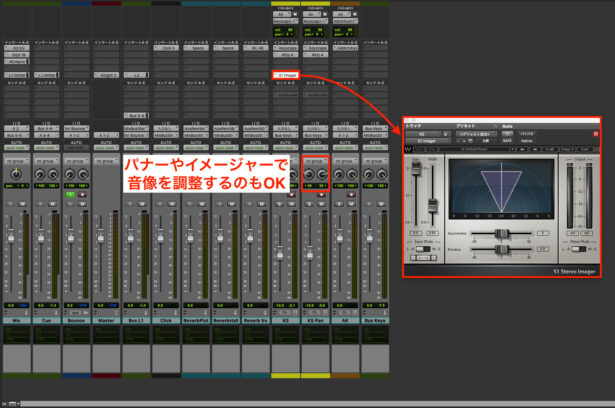

パナーやイメージャーによる調整

音像調整機能を持たない音源の場合は、ミキサーのパナーやイメージャーを使って調整するという手段もあります。

これらの機能を用いることで、ステレオ音像を維持したまま中央よりに定位させることができます。

ただし、ステレオ幅を狭めると左右の位相差によってかえってモヤモヤしたサウンドになってしまったり、奥まって聞こえてしまうなどの悪影響が出る場合もありますので注意しましょう。

パン:L100 / R100

パン:L50 / R50

パナーやイメージャーを用いて音像調整する方法は以下の記事で詳しく解説しておりますので合わせてご活用ください。

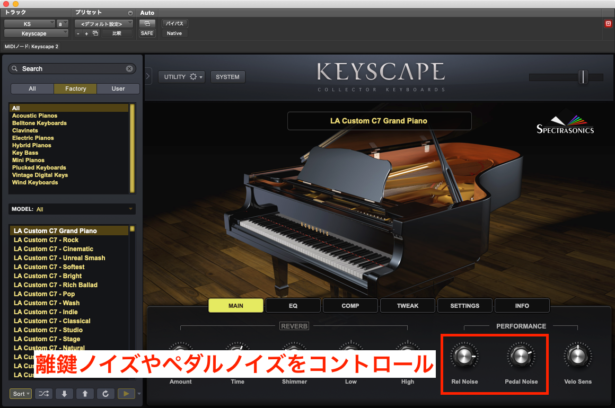

■ 3. 各種ノイズの調整

次に、各種ノイズの調整をしていきましょう。

ここでいうノイズとは、主に以下のようなものです。

- 離鍵ノイズ

- ペダルノイズ

アコースティック楽器というのは、その発音過程で何かしらのノイズが発生するものです。

このようなノイズこそがサウンドの特徴を生み出しているケースも多く、闇雲にカットしてしまうとかえって不自然になる場合も少なくありません。

ノイズを上手に活用しながら、よりリアルなサウンドを目指していきましょう。

離鍵ノイズ(リリースノイズ)

鍵盤から手を離した際に発生するノイズです。

わずかに「コトッ」という鍵盤の音が聞こえます。

離鍵ノイズあり

離鍵ノイズなし

ペダルノイズ

ペダルノイズとは、ダンパーペダルを踏んだり離したりした際に発生するノイズです。

ペダルを踏んだ時、離した時でそれぞれ特有のサウンドが発生します。

- ペダルを踏んだ時:ダンパーが弦から離れる際に生じる不協和なサウンド

- ペダルを離した時:「ゴトッ」というペダルの稼働音

いずれもリアルなサウンド作りをサポートしてくれるものですが、音楽的には邪魔になることもあります。

楽曲の雰囲気に合わせて適宜調整しましょう。

ペダルノイズ

■ 4. 各種エフェクトの調整

必要に応じて、各種エフェクトをかけていきましょう。

プリセットを選んだ段階で、すでにいくつかのエフェクトが適用されている場合も少なくありません。

プリセットのサウンドに違和感がある場合、まずはそれらのエフェクトを調整して理想のサウンドに近づけてみると良いでしょう。

アコースティックピアノで使用するエフェクトは主に以下の3種です。

- イコライザー

- コンプレッサー

- リバーブ

もちろん必要に応じてこれ以外のエフェクトも使ってOKですが、基本的な音作りは上記3点を考えておけば良いでしょう。

イコライザー

サウンドのカラーを調整したり、周波数バランスに起因する問題を解決するのに使います。

必要がなければ無理にかける必要はありません。

音源内部のイコライザーで調整しても良いですし、別プラグインでかけてもOK。

イコライザーなし

イコライザーあり

イコライザーに関する詳しい解説は以下の記事をご覧ください。

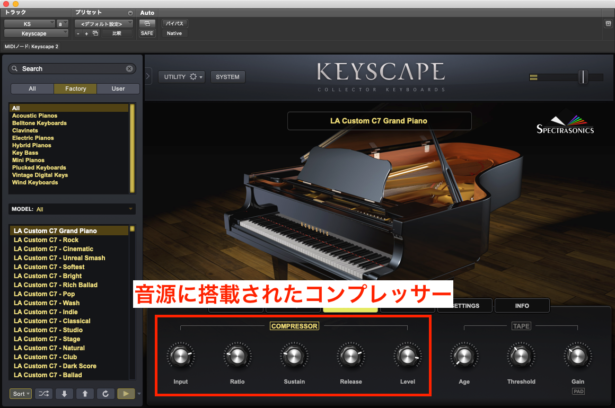

コンプレッサー

ダイナミックレンジを整える、アタックやサスティン成分を調整する、サウンドをファットにするなどの目的で使います。

こちらも、とくに必要がなければ無理にかける必要はありません。

また、アコースティックピアノの場合は極端にコンプ感のあるサウンドになりがちですので、常に控えめにかけるよう心がけましょう。

EQ同様、音源内部のコンプで調整しても良いですし、別プラグインでかけてもOKです。

コンプなし

コンプあり

コンプレッサーに関する詳しい解説は以下の記事をご覧ください。

リバーブ

美しい残響を付加するために使用します。

ホールのようなリッチな残響が欲しいのか、その他のバンド楽器と馴染むようなルーム感が欲しいのか、目的に合わせてセッティングしましょう。

なお、他のパートと馴染ませたり、リバーブの音色を細かく調整する意味でも、音源内部のリバーブは使わずDAWのミキサーでかけることをオススメします。

リバーブなし

リバーブあり

リバーブに関する詳しい解説は以下の記事をご覧ください。

まとめ

というわけで、アコースティックピアノのサウンドメイクについて解説しました。

アコースティックピアノの音作りに正解はありませんが、今日の記事でご紹介した手順にしたがってエディットすることで、効率よく音作りを進められるはずです。

ぜひ参考にしていただければ幸いです!

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【あなたの"作曲力"を無料診断】作曲レベルを最短で上げるロードマッププレゼント!

いくつかのカンタンな質問に答えるだけで、自分の作曲力や今の課題がわかる! 現在のレベルや目標に合わせたロードマップもついてくるから、あなたにぴったりの学習プランが見つかります。さらに公式LINEでは、OTOxNOMAをもっと便利に使いこなすための情報も盛りだくさん。登録はもちろん無料。ぜひこの機会にご登録ください!