4つのステップでラクラク作れる!ジャズ・ワルツのベースアレンジテクニック!

こんにちは、作曲家・稲毛謙介です。

今日は、ジャズ・ワルツのベースアレンジテクニックについて解説していきます。

- ジャズ・ワルツにおけるベースアレンジの基本

- ベースアレンジ4つの手順

- ウォーキングベースについて

ベースアレンジに苦手意識を持ってらっしゃる方も少なくないと思いますが、今日お伝えする手順やポイントを理解することで、ベースライン作りの具体的な手順をインプットすることができると思います。

もちろん、ジャズ以外のベースアレンジにも応用できるテクニックばかりですので、ぜひご活用ください!

※本企画はデータ連動企画となっています。講師イナゲが作った楽曲のパラデータをダウンロードすることができますので、ぜひそちらも合わせてご活用ください!

今回の教材曲:プロスペロー『MOB 〜この街のありふれた一人〜』

※こちらの内容は動画でも学習することができます。

4つのステップでラクラク作れる!ジャズ・ワルツのベースアレンジテクニック!

ジャズ・ワルツにおけるベースアレンジの基本

ジャズに限った話ではありませんが、バンドアレンジにおけるベースの役割は主に以下の2つです。

- ルートの演奏

- リズム感・グルーヴ感の創出

この2点を抑えておくことがベースアレンジの最重要ポイントとなっていきます。

それぞれ詳しく解説していきましょう。

ルートの演奏

各コードのルート(主音)の演奏はベースにおいて最も大事な役割のひとつです。

ルートは、そのコードがどんなコードなのかを示す大事な音。

ですから、ルートをしっかり聴かせるベースラインを意識して制作を進めていきましょう。

もちろん、よりメロディアスなベースラインを作るために様々なノートを織り混ぜていくことも少なくありませんが、その場合も重要なポイントでは必ずルートを経由するよう組み立てていく必要があります。

こちらについては後述します。

※ルート以外のコードトーンがベースとなるオンコードにおいては、ルートではなく指定のベース音を演奏することになります。

各コードのうち、どの音がルートを示しているかは以下の記事をご覧いただけるとわかるかと思います。

リズム感・グルーヴ感の創出

ベースにおけるもう1つの役割は、リズム感・グルーヴ感の創出です。

バンドにおけるリズム楽器といえばドラムセットが注目されがちですが、最低音を奏でるベースが作り出すリズム感も、それに匹敵するほどに重要な要素。

ベースラインにもしっかりとリズムを取り入れることで、楽曲に躍動感が生まれます。

ベースアレンジ4つの手順

ここからは、実際のアレンジ手順について解説していきます。

ベースアレンジに不慣れな場合は、以下の4つの手順を1つずつ着手していくと良いでしょう。

- ルートのみでリズムを決める

- 各コードの5度の音を織り混ぜる

- 各コードの3度&7度の音を織り混ぜる

- 順次進行やアプローチノートを絡めてメロディアスに仕上げる

もちろん、ベースアレンジに慣れている方ならば、上記4つの項目をいっぺんにやってしまっても構いません。

それでは1つひとつ見ていきましょう!

1)ルートのみでリズムを決める

まずはルートだけを使ってリズムを決めていきましょう。

先に打ち込んだドラムパートを再生しながら、ドラムのリズム感とマッチするベースのリズムを決めていきます。

ジャズにおいてはドラム自体に固定のリズムパターンがないため、その分ベースに定型的なパターンを盛り込むのも良いでしょう。

グルーヴに安定感が出ます。

※ベースラインが聞き取りやすいよう、ピアノとベースだけで演奏しています。ドラムがいなくともベースのリズムだけで十分グルーヴ感がうまれるのが分かりますね。

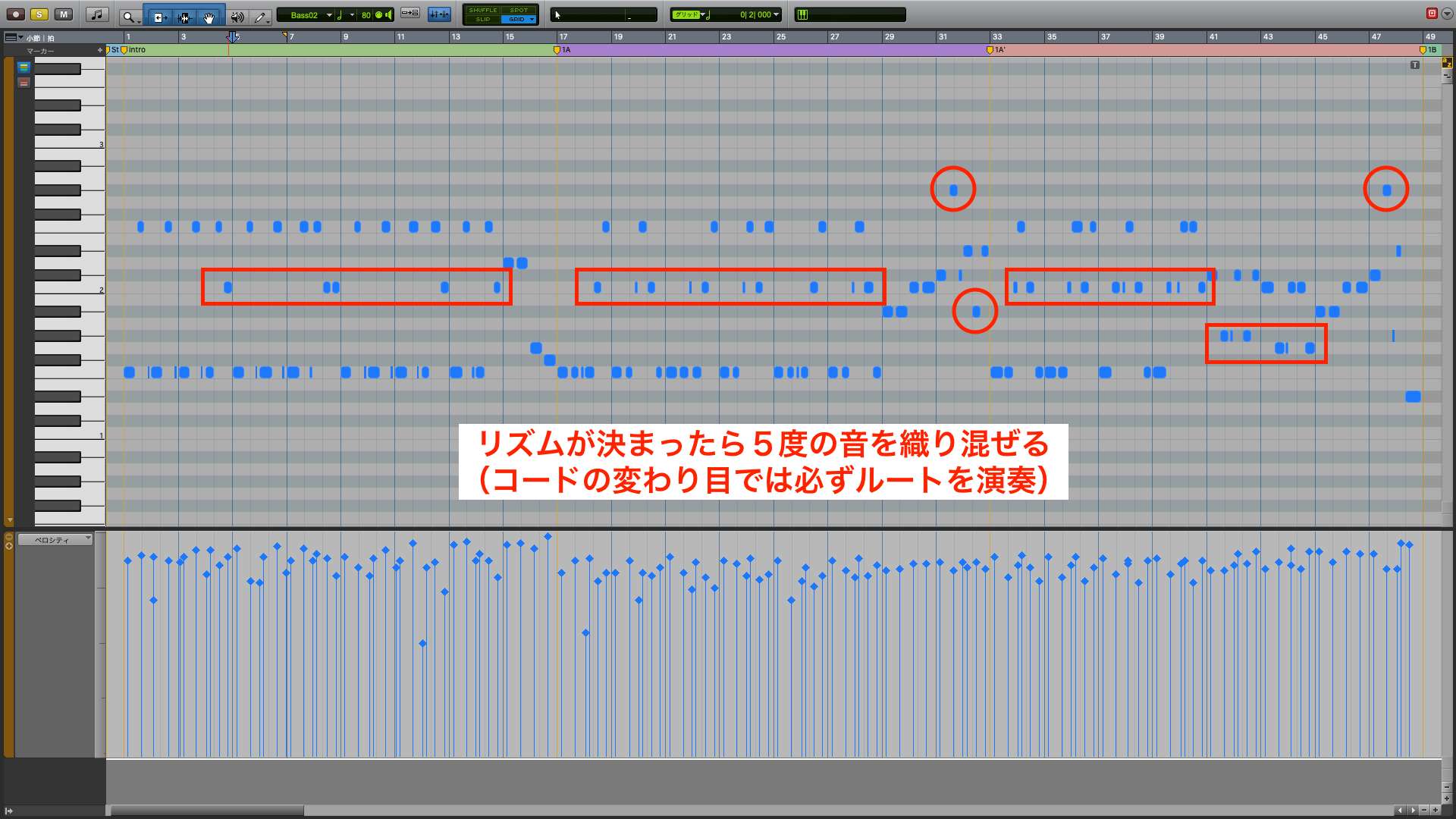

2)各コードの5度の音を織り混ぜる

リズムが決まったら、今度は各コード5度の音を織り混ぜていきましょう。

ルートのみでは無機質だったベースラインも、5度を織り混ぜることで音楽的になっていきます。

各ルート同士の接続も滑らかになりますね。

なお、この時注意すべきポイントがあります。

それは、コードの変わり目では5度は使用せず必ずルートを演奏するという点です。

コードが変わった瞬間のベース音がルート以外だと、そのコードがどんなコードなのか不明瞭なまま楽曲が進行してしまいます。

オンコードなど意図的にルート以外の音を演奏する場合を除いては、コードの変わり目では必ずルートを演奏しておくようにしましょう。

安パイを取るなら、各小節の1拍目は必ずルートを演奏しておくくらいの感覚でも差し支えありません。

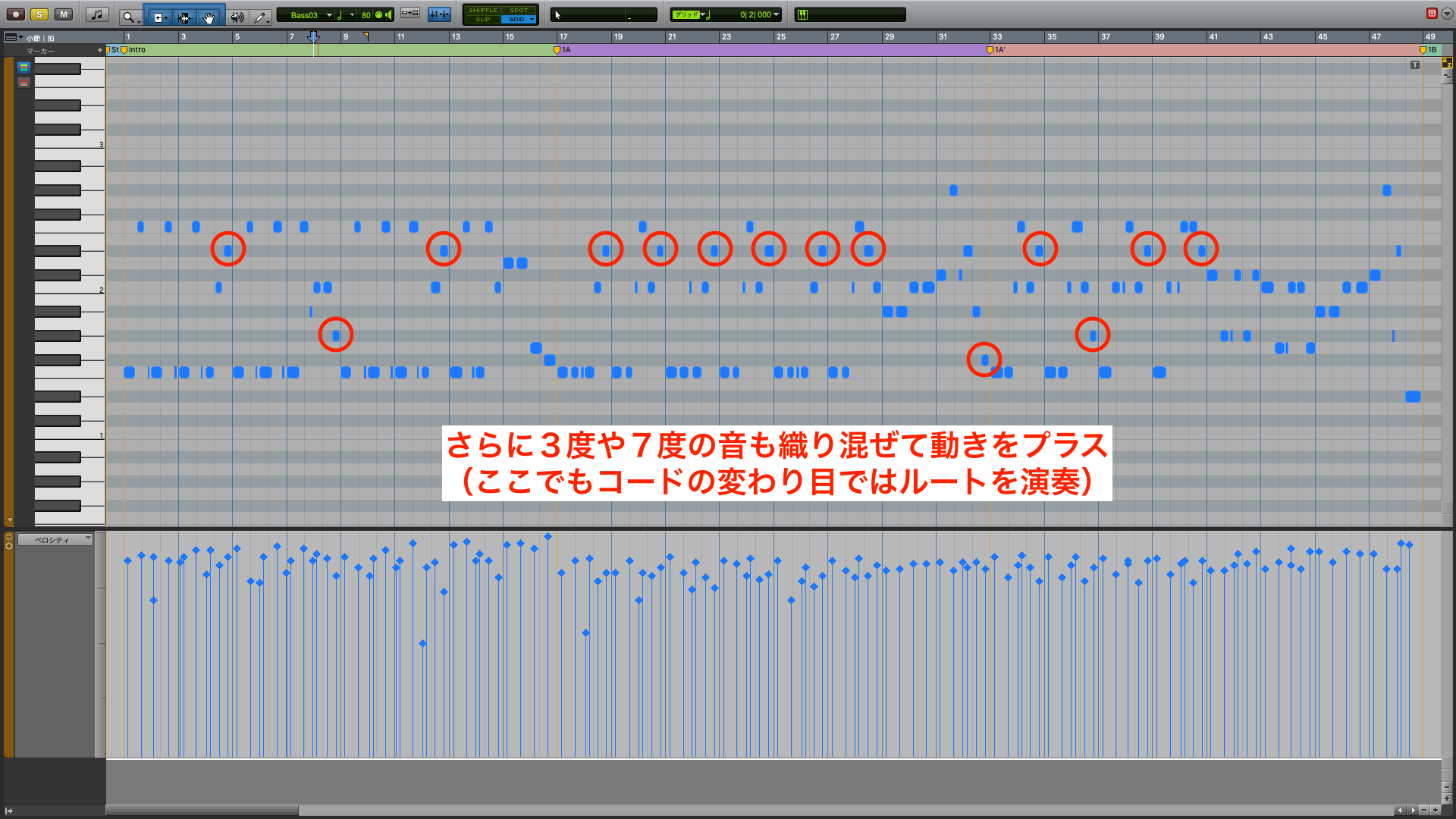

3)各コードの3度&7度の音を織り混ぜる

さらに、箇所箇所で各コードの3度や7度の音も織り混ぜてみましょう。

ルートのみ、あるいは5度のみを織り混ぜたラインよりも、さらに滑らかかつ自由度の高いベースラインが作れるようになるはずです。

3度や7度の音を入れる際にも、コードの変わり目では必ずルートを演奏するように気をつけましょう。

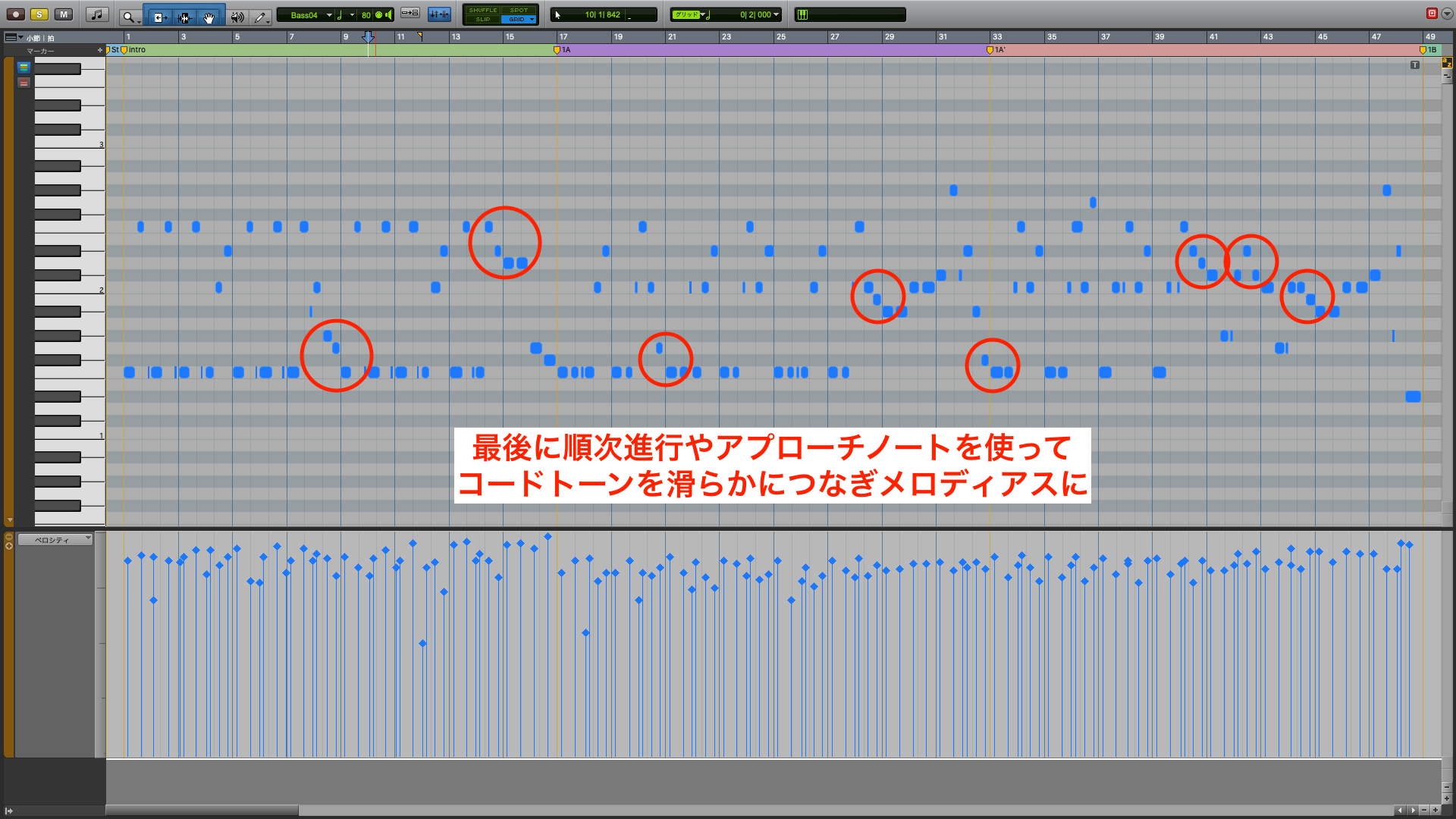

4)順次進行やアプローチノートを絡めてメロディアスに仕上げる

最後に、コードトーンの合間を順次進行やアプローチノートでつなぎ、よりメロディアスに仕上げていきましょう。

順次進行とは、長2度または短2度の進行のこと。いわばスケール上の隣あう音同士の進行ですね。

アプローチノートとは、各コードのコードトーンに対して半音や全音上(または下)からアプローチする音のことでした。

ストリングスアレンジの「ポリフォニー型」でも解説しましたが、とくにベース音が長2度(全音)下行する場合のダブルクロマチックアプローチを使うことで、オシャレな印象に仕上がります。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

ウォーキングベースについて

ここからは、ジャズ固有のベースの型として「ウォーキングベース」について解説していきます。

ウォーキングベースとは、ジャズ・ワルツを含む4ビートで使用される固有のベースの型で、連続する4分音符のリズムで演奏される動きの多いベースラインのことを指します。

「ウォーキング(=歩行)」という言葉が指すとおり、より先へ先へと進む進行力が生まれます。

ジャズにおける定番のベースラインとなっていますので、ぜひ取り入れていきましょう!

ちなみに教材曲では、コーラス(サビ部分)でウォーキングベースを取り入れています。

ウォーキングベースの作り方

ウォーキングベースを作る際にも、先ほどの手順にしたがってアレンジすれば問題ありませんが、運動量が多いためルートのみで土台を作るのはいささか難しいかもしれません。

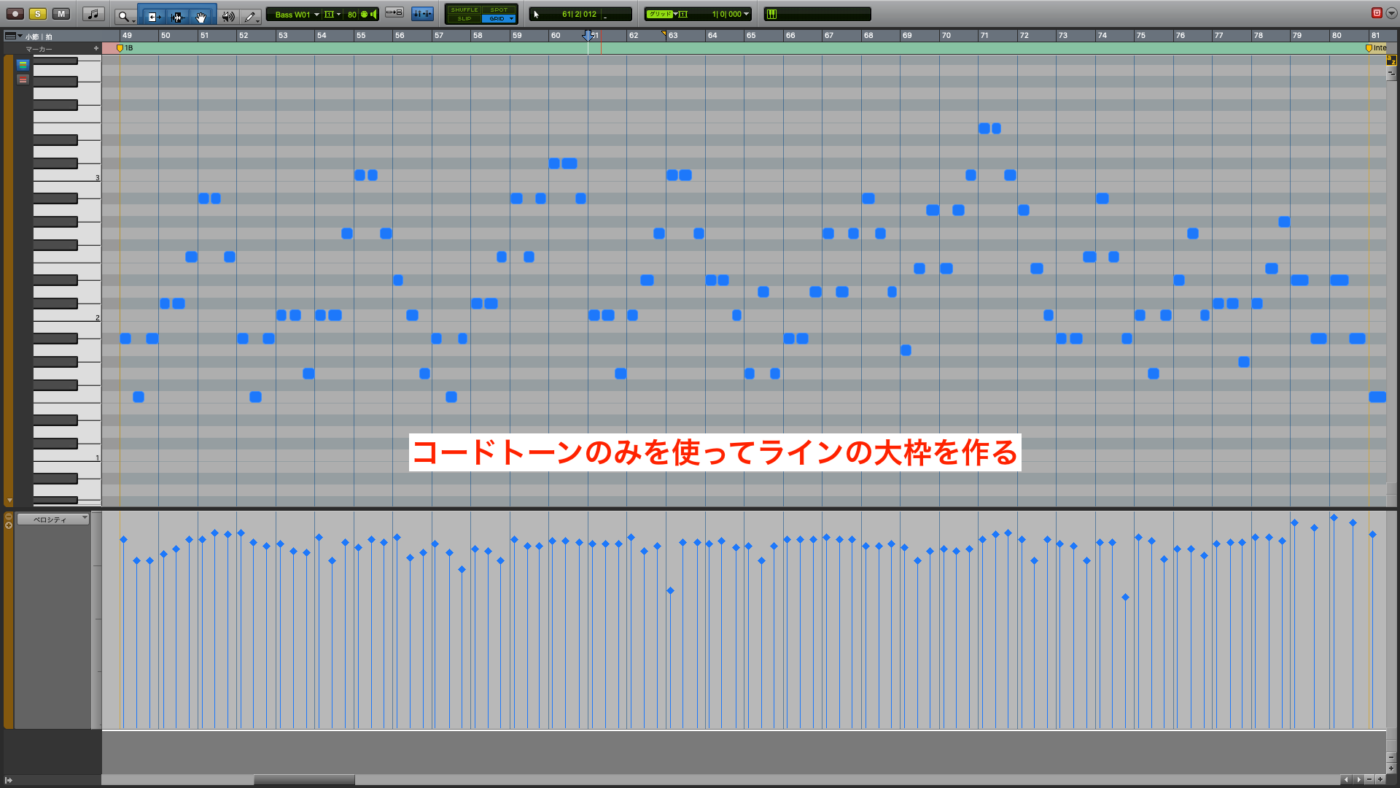

その場合は、前述の手順における1)〜3)をいっぺんにやってしまい、まずはコードトーンのみを使って大まかなラインを作ると良いでしょう。

リズムは4分音符で延々と刻むだけですので非常にシンプル。

その分、音程の起伏にフォーカスしながらラインを組み立てていきましょう。

コードトーンによる大まかなラインが決まったら、あとはコードトーン同士を順次進行やアプローチノートで滑らかにつないでやれば完成です。

まとめ

というわけで、ジャズ・ワルツのベースアレンジについて解説しました。

とくに、ベースライン作りの4つの手順については、ジャズだけでなく様々なジャンルでも活用できるテクニックとなっています。

記事中ご紹介したように、ポリフォニー型ストリングスアレンジのベースラインの作り方と合わせて活用することで、より自由度の高いベースラインが作れるようになるはずです。

それぞれの記事を参考に、ぜひカッコイイベースライン作りをマスターしていきましょう!

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【あなたの"作曲力"を無料診断】作曲レベルを最短で上げるロードマッププレゼント!

いくつかのカンタンな質問に答えるだけで、自分の作曲力や今の課題がわかる! 現在のレベルや目標に合わせたロードマップもついてくるから、あなたにぴったりの学習プランが見つかります。さらに公式LINEでは、OTOxNOMAをもっと便利に使いこなすための情報も盛りだくさん。登録はもちろん無料。ぜひこの機会にご登録ください!