ベースのサウンドメイク基礎知識③:ベースで使用するエフェクターを理解しよう!

こんにちは、作曲家・稲毛謙介です。

今日は、ベースで使用する各種エフェクターについて解説していきます。

- ベースにエフェクターは必要なのか?

- サウンドの土台作りに使用するエフェクター

- 積極的な加工を目的としたエフェクター

- エフェクターの接続順

ベースの音もエフェクターを使って加工することができます。

基本的な考え方はギターと同じですが、ベースならではのエフェクトや、使用の際の注意点などについて詳細に解説していきます。

ベースの音作りを行う上で非常に重要な知識となりますので、しっかり理解を深めていきましょう!

※こちらの内容は動画でも学習することができます。

ベースのサウンドメイク基礎知識③:ベースで使用するエフェクターを理解しよう!

ベースにエフェクターは必要なのか?

まず、ベースの音作りにエフェクターは必要なのか?ということからお話していこうと思います。

結論からいうと、ベースの音作りに必ずしもエフェクターは必要ではありません。

ベーシストの中には、エフェクターを使わずアンプ直でつなぐことを好む方も多数いらっしゃいます。

どっしりとした低音で楽曲の土台を支えるという大事な使命をもったベースですから、無闇に音を加工するよりもベース本来のサウンドで勝負するのも良い選択肢といえるでしょう。

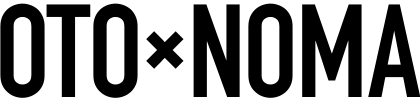

ちなみにベースで使用するエフェクターは以下の2つに大別することができます。

- サウンドの土台作りに使用するエフェクター

- 積極的な加工を目的としたエフェクター

このうち前者は、基本的な音色決めや安定したベースサウンドを作る上で大きな役割をもっており、これらのエフェクターだけ使うベーシストも多いです。

一方後者はベーシストの好みに委ねられ、1つも使わずに音作りすることも珍しくありません。

両者をより詳しく見ていきましょう。

サウンドの土台作りに使用するエフェクター

まずは、ベースサウンドの土台を作るための基本的なエフェクターからご紹介します。

- プリアンプ

- イコライザー

- コンプレッサー

プリアンプ

アンプやアクティブベースに搭載されているプリアンプをそのまま抜き出して個別のエフェクターにしたものです。

主要な機能はアンプやアクティブベースのそれと変わりませんが、外付けプリアンプならではの機能もあります。

【アンプやアクティブベース内蔵のプリアンプと同じ機能】

- 音量の増幅

- イコライジング

【外付けプリアンプ独自の機能】

- 歪みの付加

- インピーダンス変換

- バランス信号への変換

外付けプリアンプには「Drive(ドライブ)」つまみが搭載されているものも多く見られ、これにより歪んだサウンドを作ることも可能です。

また、外付けプリアンプにはダイレクトボックスとしての機能を持つものも多いため、インピーダンス変換やバランス信号への変換など、ライン録りやライブでのPA送りの際に重宝します。

通常はパッシブベースにつないで外付けのプリアンプとして使用するものですが、内蔵プリアンプよりも細かい音作りができる点や、それぞれのプリアンプが持つ固有のサウンドを得られることから、アクティブベースにつないで使用するプレイヤーもいるようです。

内蔵プリアンプと外付けプリアンプの機能の違いをまとめると以下のようになります。

| 内蔵プリアンプ | 外付けプリアンプ | |

| イコライザー | 2〜3バンド | 3〜4バンド |

| ドライブ | なし | 一部のプリアンプに搭載 |

| DI機能 | なし | 一部のプリアンプに搭載 |

イコライザーのバンド数、ドライブの有無、DI機能の有無などから、外付けプリアンプを用いることのメリットは大きいといえるでしょう。

プリアンプなし

プリアンプあり(クリーン)

プリアンプあり(ドライブ)

イコライザー

サウンドの周波数バランスを調整して音色をコントロールするエフェクターです。

ベースの場合、単体のイコライザーを使うよりは、プリアンプやアンプに搭載されているイコライザーを使って加工することが多くなります。

単体のイコライザーエフェクターを使う場合、グラフィックイコライザーを用いることも多いようです。

イコライザーなし

イコライザーあり(ハイをブースト)

コンプレッサー

ギターのコンプレッサーでは、本来のコンプレッサーの用法と違い「パコーン」としたアタック感を得るために使うことが主流でした。

それに対して、ベース用コンプレッサーは通常のコンプレッサーと同じような目的で使われることが多くなります。

それすなわち「ダイナミックレンジの抑制」です。

楽曲の土台を支えるベースパートでは、音量のバラつきがあると十分に低音を支えることができなくなってしまいます。

ですから、音の粒を揃え、安定したベース音を得るためにコンプレッサーを使用するわけですね。

もちろん、ギター同様アタック感を強調するための使用も可能ですが、メインは音量を揃えることであることを覚えておきましょう。

コンプレッサーなし

コンプレッサーあり

コンプレッサーの用法、操作方法については以下の記事で詳しく解説しておりますので合わせてご活用ください。

積極的な加工を目的としたエフェクター

次に、サウンドの積極的な加工を目的としたエフェクターについてご紹介していきます。

主に以下の3種に分類できます。

- 歪み系

- モジュレーション系

- ワウペダル

ベースアンプの解説記事でもお伝えしましたが、ベースにはリバーブなどの空間系エフェクターは使用しません。

低音楽器であるベースに空間系をかけてしまうと、どうしても音像がぼやけてしまい不明瞭なサウンドになってしまうからです。

したがって、それ以外のエフェクターについて解説していきます。

歪み系

音を歪ませて荒々しいサウンドを得るためのエフェクターです。

また、ギター同様サスティンを引き伸ばして長い持続音を作り出したり、倍音を付与することで音ヌケを良くする効能もあります。

ハードロックやメタルなど、激しめのジャンルで使われることが多いエフェクターですね。

主に以下の3種が存在します。

- オーバードライブ

- ディストーション

- ファズ

オーバードライブ

ディストーション

ファズ

それぞれの違いや基本的な用法、各種パラメータについてはギター用のエフェクターと変わりませんが、強く歪ませるとどうしても音がボケるためベースの場合とくに注意が必要です。

通常は「Dry」「Wet」つまみで原音と歪み音のバランスを調整しながら使用します。

(機種によっては両者をまとめてコントロールする「ブレンド」つまみがついていることもあります。)

詳細は以下の記事をご覧いただければ幸いです。

モジュレーション系

音を変調させてうねりのあるサウンドを得るためのエフェクターです。

主に、以下の3種類が存在します。

- コーラス/フランジャー

- フェイザー

- トレモロ

コーラス

フランジャー

フェイザー

トレモロ

こちらも、それぞれの違いや用法、各種パラメータはギターのそれと変わりませんが、サウンドにうねりやゆらぎが生まれる分ベースとしての安定性にかけてしまうことがあります。

使用には十分注意を払い、不必要に使わないようにしましょう。

各種エフェクターの詳細は以下の記事をご覧いただければ幸いです。

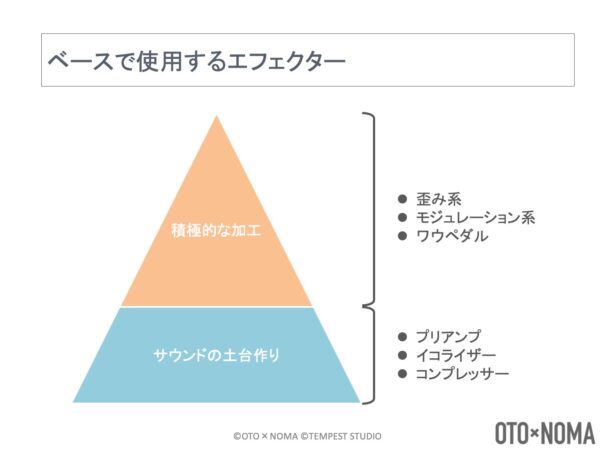

ワウペダル

こちらは「ワウワウ」という独特のサウンドを得るためのエフェクターです。

ペダルを踏むことでフィルターが開き、離すことでフィルターが閉じる仕様になっており、フィルターの開閉に伴うサウンドの変化を得ることができます。

ワウペダル

こちらも、用法やパラメータはギターのものと同じですが、モジュレーション系同様注意が必要です。

詳細は以下の記事をご覧いただければ幸いです。

エフェクターの接続順

最後に、エフェクターの接続順についてみていきましょう。

基本的な考え方はギターと変わらず、以下の流れになります。

「ベース本体」→「コンプレッサー・EQ」→「ワウ」→「歪み系」→「モジュレーション系」→「アンプ」

ただし、ベースの場合プリアンプをどこにつなぐかによってサウンドも大きく変わってきます。

今回はプリアンプにDI機能が搭載されていることを前提に、4つのケースで接続順をご紹介していきます。

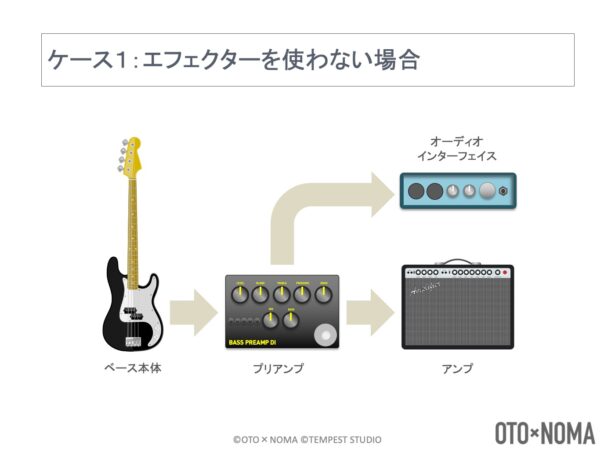

ケース1:エフェクターを使わない場合

エフェクターを使わない場合は、ベースの後にプリアンプを挿入、そこからアンプやオーディオインターフェイスに接続すればOKです。

ライン録りしたい場合はプリアンプから直でオーディオインターフェイスに、アンプ録りしたい場合はアンプにマイクを立てる形になります。

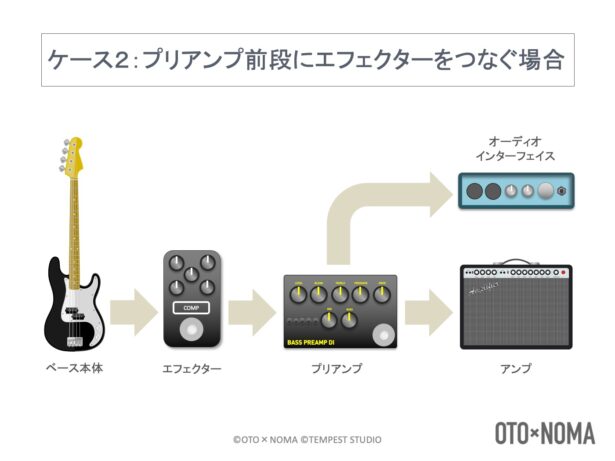

ケース2:プリアンプ前段にエフェクターをつなぐ場合

この接続順はライン録音でエフェクトをかけ録りしたい場合に重宝します。

オーディオインターフェイスに送る信号にもエフェクトがかかるため、エフェクトまで含めて録音したい場合に有効です。

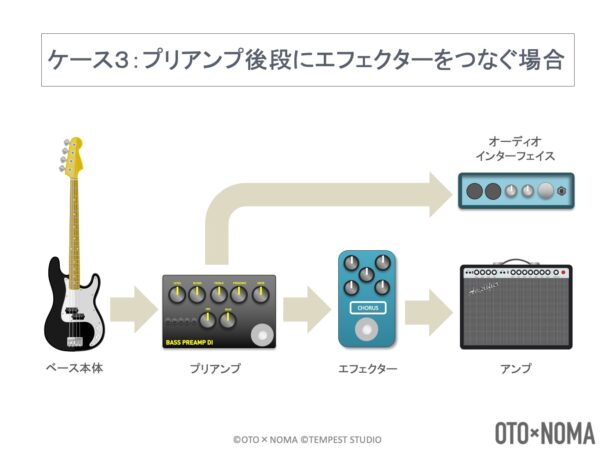

ケース3:プリアンプ後段にエフェクターをつなぐ場合

この接続はアンプ録りの際にメリットを発揮します。

ベースの直後にプリアンプをつなぐことで比較的早い段階からローインピーダンス信号に変換できるため、音質の劣化を最小限に食い止めた状態でアンプに送ることができます。

また、インターフェイスにはドライな信号を、アンプにはウェットな信号を送りたい場合にも有効です。

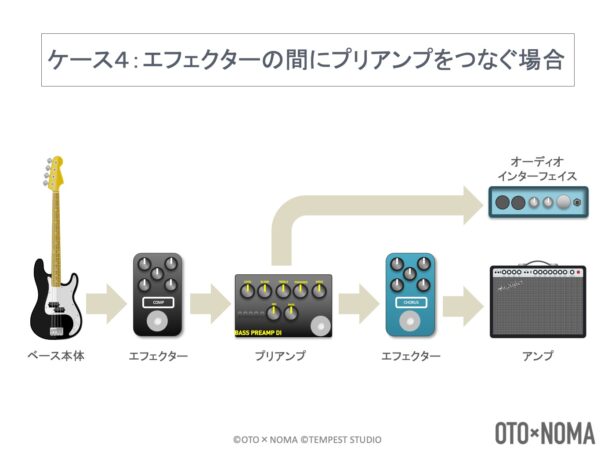

ケース4:エフェクターの間にプリアンプをつなぐ場合

一部のエフェクトだけをかけてライン録音し、アンプに送る信号には別のエフェクターを噛ませて出力したい場合にはこの接続順にします。

ライン録りのエフェクターと、アンプ録りのエフェクターを別個に設定したい場合に有効です。

まとめ

というわけで、ベースのエフェクターとその用法について解説しました。

冒頭にもお伝えした通り、ベースでは必ずしもエフェクターが必要になるわけではありません。

それぞれのサウンドの特徴を把握した上で、適宜効果的な選択ができるようしっかり理解を深めていきましょう!

ここまで読んだあなたへ

学んだ感想や習作をポストする!

学んだ感想や習作をポストする!

【オススメ】音大・専門学校レベルのセミナーをスマホ1つで受け放題!月々わずか2,980円から!

作曲・DTMを学びたいけどレッスンに通う時間がない!そんなあなたに朗報!音大・専門学校レベルのセミナーを、スマホ1つで24時間365日受け放題!ご自宅で、外出先で、いつでもどこでも本格的な音楽教育をお楽しみいただけます。国内No.1の豊富なカリキュラムと200時間を超えるセミナーアーカイヴに無制限アクセス!今ならなんと月々わずか2,980円(税込3,278円))から!詳細は以下のボタンをクリック!

【あなたの"作曲力"を無料診断】作曲レベルを最短で上げるロードマッププレゼント!

いくつかのカンタンな質問に答えるだけで、自分の作曲力や今の課題がわかる! 現在のレベルや目標に合わせたロードマップもついてくるから、あなたにぴったりの学習プランが見つかります。さらに公式LINEでは、OTOxNOMAをもっと便利に使いこなすための情報も盛りだくさん。登録はもちろん無料。ぜひこの機会にご登録ください!